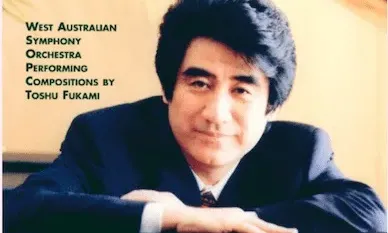

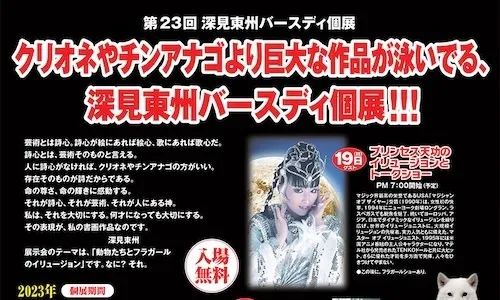

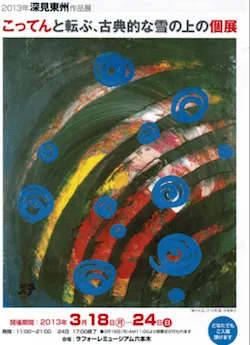

2013 深見東州作品展「こってんと転ぶ、古典的な雪の上の個展」

今年の3月のことですが、「深見東州作品展」を見に行きました。

深見東州先生の誕生日である3月18日にあわせて、毎年、絵画個展を開催されています。書もあるので正確には書画展になりますが。

今年も、ラフォーレミュージアム六本木で、「こってんと転ぶ、古典的な雪の上の個展」とタイトルで開催されていました。多くの人々が観にいったと思われます。

今年は、係りの人の説明では、80数点の新作絵画がありました。また、ここ数年以内に描かれたものとあわせて、約150点の作品が展示されていました。

さらに、深見東州先生がデザインされた服飾の作品も展示されていました。以前、ファッションショーで使われたものになります。

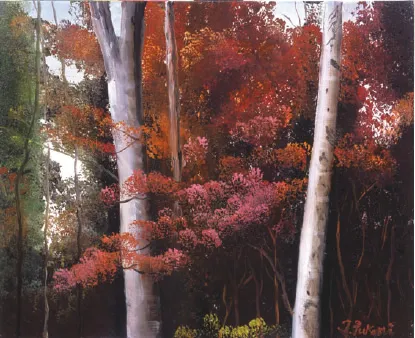

こちらの絵画は『真如堂の「花の木」の紅葉は真っ盛り』という絵画です。 樹木の幹の青の色使いが妙に新鮮です。

ところで、深見東州先生の絵画は、ひと言で作風を言い表せるような単純なものではないと思います。

僕の感想では、20世紀を代表する画家のピカソやマティスを彷彿させる絵もあります。ピカソは何度も作風を変えてきた画家で、「画家にとって最悪の敵はスタイル」という言葉を残しています。

そういう部分も含めて共通する部分を感じることがあります。また、生涯に約1万3千5百点の油絵と素描、10万点の版画、3万4千点の挿絵、3百点の彫刻と陶器を制作したそうですが、そんな多作な創作意欲も、似てる気がしています。

こちらは『善福寺公園の紅葉』という作品ですが、先の作品とは、樹木の描き方がまったく違って写実的に描かれていました。

深見先生は画家ですが、画家だけを専門にしていません。画家として費やす時間は、一年を通して数日ではないでしょうか。

今回はこの作品展のために、半日こもって十数点の大作を描いたそうです。単純計算では一作1時間以内と言う驚異的なスピードになりますが、その世界に入ると、一気に描き上げることも可能なのでしょう。

個展オープニング当日も、その前の日の深夜から数時間で、小作品を30点近く描き上げたと聞きました。

信じがたいような創作意欲ですね。このようなペースなら、作品数でピカソを超えることも夢では無いように思いますが、あいにく絵に専念することは不可能なので、実際は難しいでしょう。

余談になりますが、あの出口王仁三郎も晩年に、3千個の耀碗を短期間に制作しました。ただの楽焼きではなく、心血を注いだ、優れた美術品として評価されていますね。そんな型破りな天才たちが時代、時代に現れて、さまざまな文化が作られてきたのでしょうか。

「どうすれば、あのように描けるのだろう」

「どうやって描かれたのだろう?」

深見東州先生の作品展を見に行くと、不思議なタッチや技法の作品が、毎回いくつか見られます。

僕より絵に詳しいワールドメイト会員の知人によると、見たことない技法だと言ってます。ひょっとすると、普通の画材で描かれてないものもあるのかもしれません。

今回の新作では、巨大なハケで描いたかのような、太くてダイナミックな動きのある線が見られました。しかし、どう見ても描き方の想像がつきません。まるで生きものの龍のように見えたりもします。そんな迫力あるタッチが、目に焼き付きました。

それから色使いの鮮やかさ、美しい取り合わせのバランスが絶妙です。深見東州先生の絵画を語るうえで欠かせない特徴だと思ってますが、今回もそれは変わりませんでした。

さらに毎回毎回、斬新な色使いのパターンが登場しますので、見る人を引き込みますね。色彩に関する自由で大胆な、かつ絶妙な表現方法は、なかなか真似ができないのではと思っています。

ごく稀に、写実的な絵画もありますが、多くは独創的なモチーフを描いたもの、あるいは誰も思いつかないであろう対象を描かれた絵も、かなりありますね。かといって難解な絵という印象ではありません。絵のタイトルを見ると妙に納得してしまうものが多いです。

こういうひらめきや創造性が、僕のような平凡な人間の発想とは違いすぎて、「どうしたらこのようなものを思いつくのだろう」と、いつも感嘆しています。

絵に興味のある人ならば、ぜひ一度、間近で原画を見てもらいたいです。原画を見ると、この言葉にできない素晴らしさが伝わるかもしれません。

「こんな絵を描く日本人がいたのか」と驚くかもしれません。実際、何も知らずに見にきた人で、「こんなすごい絵を描く画家が日本にいたんですね」と、そんな感想をいう人がけっこういるようです。

爆発的な創作エネルギーを感じた、「2013年深見東州作品展」でした。

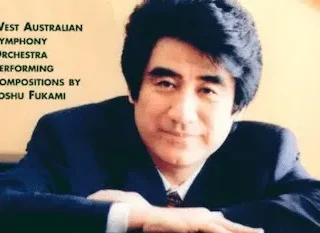

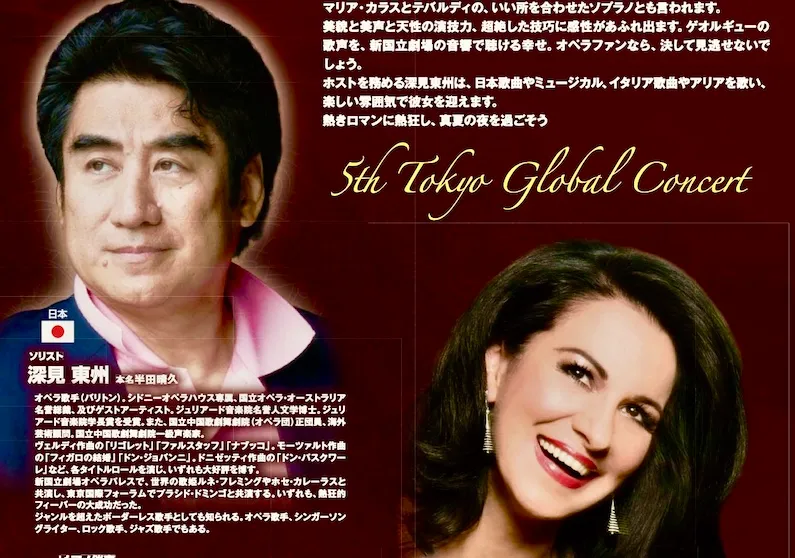

上の画像は3年前の個展の開幕式の様子です。

嬉しいことに、今ならインターネットテレビ放送のHANDA.TVで、深見東州先生の2013年個展全作品を見ることができます。現物の迫力にはかないませんが、それでもかなりよい感じで映ってますね。

開幕式での深見東州先生のご挨拶のシーンも見ることができます。開幕式に行けなかった僕は、ここで見ることができたのでありがたいです。

開幕式では、国内、国外の著名なゲストの方がかけつけていました。そのひとり、カンボジアの外務副大臣カオ・キム・ホルン氏は、「Dr.半田(深見先生)も私たちと同じ24時間しかないはずなのに、どうしてこれだけ多くの(分野で)活躍ができるのだろう」と、しみじみと語っていました。

日本人のあるゲストは、「現代の天才、他に探そうと思ってもこういう方は絶対見当たらない、現代のミケランジェロだ」と言われてました。

深見東州先生は挨拶の中で、「オペラでも能でも絵画でも、何でもやるコツがあるんですよ」と言われていました。それは「大げさに考えない」ことだそうです。「何がオペラだ、何が油絵だ」と、思うとできるのだそうです。

これは簡単な言葉ですが、なるほどな〜と、深いところをついた言葉ですね。

「人間は、すごいものだ、偉大なものだと思えば思うほど、それができなくなってしまう」のだそうです。でも、できなければゼロですからね。たとえ下手でもやるほうがいいということで、「何がオペラじゃ、何が油絵じゃ」と考えればやれるそうです。

そして永遠に未完成のまま、謙虚に続けていけば、だんだん上手になっていくようです。

大げさに考えて、上手くやらなければいけない、という気持ちがあると、なかなかとっかかることができないですからね。そうすると上手くなるどころか、なにもできないまま、終わってしまうかもしれません。

とくに深見東州先生のように、たくさんのことをやろうとするならば、ひとつひとつに多くの時間をかけることはできませんから、とにかくやるしかないわけですね。大げさに考えて、あしぶみしている暇はないわけですね。

あれもこれもやれる人は、ひとつひとつを大げさに考えず、どんどんされているのでしょう。やりはじめると工夫や研究が進んで、早くやれるようになるのでしょうか。

これはなかなか気がつかないコツですね。「難しいものほど単純に考える」ということでしょうか。何かやれそうな気がしてきました。