「世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオン・サミット」日本の開発協力・援助に関する活発な議論

列国議会同盟と世界開発協力機構共催による「世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオン・サミット」の開催は、とても大きな意義があることに、参加して気が付きました。

非常に難しいテーマを扱い、議論の中身もハイレベルだったと思います。深見東州先生が、聴衆者にわかるように適宜まとめて下さったので、議論が見えなくなることはありませんでした。

世界開発協力機構との提携により、アジアにおける列国議会同盟の活動が活発に

何が素晴らしいと思ったのか、いくつかあります。まず一番は、深見東州先生が言われていた、日本でも列国議会同盟の活動が、幅広く認知されるきっかけになるのではないか、ということです。

これまで日本を含む東アジア全体での活動は、活発では無かったようですからね。中東や欧米ではよく知られているそうです。エジプト政府などは、現在、いろいろあってもIPUだけは受け入れるそうですから。

そして、IPUと提携する世界開発機構は、現在エジプト議会のコンピューターシステムを無償で改善していることを知りました。エジプト議会に日本の民間組織が関わるのも、列国議会同盟の中立性や、長い歴史や権威があるからできたそうです。

列国議会同盟は、国際協力や国際平和に無限の可能性があると、深見東州先生は言われていました。ですので、日本においても、存在を知る人が増えるのは良いことだなと思います。

二番目は、今回のサミット開催は、世界の平和や繁栄につながるプロセスのひとつになっていると感じました。列国議会同盟のセイバー・チョードリー議長は、列国議会同盟も世界開発協力機構も、将来の地球の安全、世界平和と繁栄のためには、民主主義と持続可能な開発が不可欠であり、その二つは分かち難く連関していると信じているそうです。

世界各国において、若者が民主主義に参加し、開発の行動計画に関わることが重要だと言われていました。若者こそが未来であり、その意見を汲むことなしに成功はないということです。

列国議会同盟も世界開発協力機構も、若い議員を育成し、女性議員を増やすことで密接に協力しているそうです。その協力の一つが、今回のサミット開催なのでしょう。

今回参加した若い議員は、世界のそれぞれの国の違いを実際に広く知ることができたと思います。それが互いの成長の刺激になると思います。日本の若い議員やリーダーたちにとってもそうだと思います。

三番目は、ワールドメイト会員としては深見東州先生の世界的な活動の意味や意義を知る機会になったことが良かったです。ワールドメイトでは宗教という違う立場から、日本と世界の平和と繁栄を願っています。日本と世界の平和や繁栄のために、現実に何が必要で、具体的にどうすればいいのか、その一端を学ぶ機会になったことが有意義でした。

世界開発協力機構の活動については、ワールドメイトではあまり話されませんが、アジアでかなり重要な働きをしていることを、今回参加したことでわかりました。列国議会同盟が、アジア諸国の議会に対して、民主的な役割遂行を確保したり、女性の議会参加促進の支援ができるようになったのは、世界開発協力機構との提携のおかげが大きいことも知りました。

列国議会同盟による、若者の参加を促進する斬新なプログラムも、世界開発協力機構の支援で新たにできたそうです。開発協力に対する若者の視点の導入も含むそうです。

世界平和や人権擁護につながる民主主義の促進と、将来の人類の繁栄のために、若者たちの育成支援を地道にされていたことを知りました。その重要性についても理解できました。

日本のODAに関する活発な議論が展開

ところで近代の歴史で、アジア諸国が次々と列強の植民地になるなか、明治維新後の日本があれだけ発展できたのは、江戸期からの識字率の高さがあったからと言われています。そのおかげで、短期間のうちに発展を遂げ、ロシアにも勝つこともできたということです。

そういう意味でも、開発途上にある国々への、教育に関するODAが重要になっていると思います。

今回開催された「世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオン・サミット」では、ODAについてさまざまな意見が出て、白熱した議論になりました。すべての意見を要約するのは難しいですが、要は魚を与えるより、魚の釣り方を教えて欲しいということなのでしょう。逆に言うと、そうなっていないODAが多いのでしょうね。

日本のODAは、教育や人づくりを重視し、開発途上国自ら成長できる力を育てていたと思われます。その国に合ったものを考えて支援する姿勢は、日本の根底にある考え方です。そこが中国とは一線を画していると言えます。

日本のODAも昨年で60周年となり、新たに進化したODAの方向性が発表されています。今後安全保障の分野でも役割を果たし、平和と安定、安全のためのODAを目指すということです。

また、民間支援を呼び込むODAの役割を果たすため、民間との連携を重視し、中小企業、自治体、さらにNGOや国際機関との連携も重要視していくそうです。ODAを通じて格差是正にも取り組み、特に女性の分野が大事になるということです。

さらに気候変動に関する分野の支援も重要視し、これらの議題で国際社会をリードできるODAを目指すようです。今回日本の外務省、財務省、経済産業省が後援していますが、ODAの新たな方向性と深い関係がある省庁ですからね。

深見東州先生は、民間のユニークな活動が長続きし、大きな成果になると国が動きだし、大規模な活動になっていくと言われていました。そのような大規模な支援につながる活動を、深見東州先生やワールドメイトは、海外を中心に無償で行ってきたと思います。

一例をあげると、カンボジアにおける無料病院の設立と支援は、カンボジア政府を動かし、無料診療の増加につながる成果をあげるなど、カンボジア国民の医療制度に貢献しました。

ただ日本のODAの場合は、我々日本国民の税金ですから、開発途上で貧困に苦しむ人々を救う人道的な理念だけでなく、日本の国益にもつながることが、国民の納得につながり、長続きするのではないかと思いました。

短期的な国益というより、国際社会に貢献することで、世界での立場が強くなり、結果として国益につながれば良いと思っていますが。

日本のODAに関する議論を、若い世界の議員とともに深められたことは、日本にとっても意義が大きいのではないかと思いました。今後の日本のODAの方向性にとっても、参考となるものがあったのではないかと思います。

雑誌に掲載されたサミットの内容

ここからは追記になります。開催後、月刊誌「毎日フォーラム」に、「世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオン・サミット」に関する内容が掲載されましたので、そこから少し紹介したいと思います。

世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオン・サミット

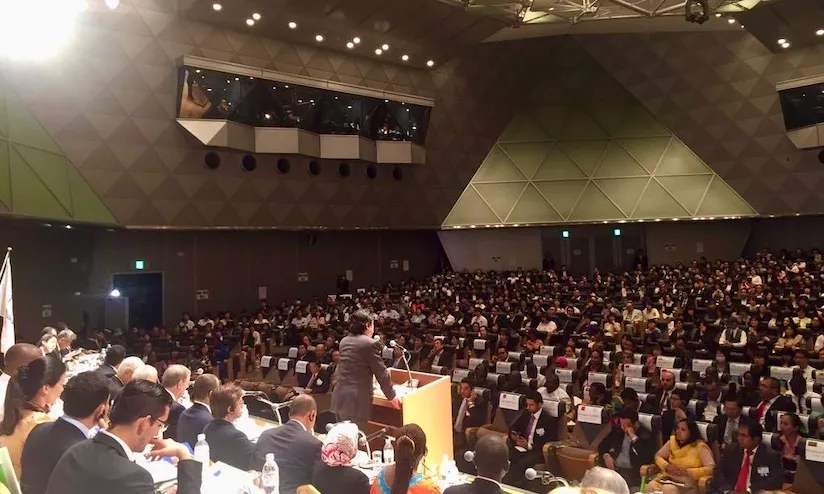

国際協力や福祉活動、大学・学術系団体への支援を行っている世界開発協力機構(WSD、半田晴久総裁)と、政治的対話と具体的行動を通じて世界の民主主義を擁護し建設することを目的に創設された列国議会同盟(IPU、セーバー・チョードリー議長)が共催する「グローバル・オピニオン・サミット」が5月31日、東京・江東区の東京ビッグサイト国際会議場で開かれた。会議には35カ国105人の若い国会議員らが集まり、日本の開発協力・援助のあり方を巡って熱い議論を繰り広げた。

日本の開発協力と援助 若い世代の力が必要だ

午前中に開かれた第一部では、セーバー・チョードリーIPU議長、岡庭健外務省国際協力局審議官、廣野良吉日本国際フォーラム評議員の3氏の基調講演が行われた。最初に演壇に立ったチョードリー議長は「現在、166カ国(準加盟国10)が加盟するIPUは1889年の設立で、その歴史は国際連盟や国際連合より古い。国連の諮問資格を持ち、国連との関係は緊密だ。国連同様、さまざまな組織と協力関係を結んでいるが、IPUがWSDのような民間団体と協力するのは初めてだ。IPUとWSDは、2013年にアジアで若い議員と女性議員を増やすため提携していく協定を結んだ。このサミットはその一環として開かれている。

今回のテーマは、日本の開発協力・援助だ。開発協力・援助には三つの柱がある。一つは減災への取り組み、二つ目が気候変動への取り組み、最後が持続可能な開発を実現することだ。

WSDは、若い人を応援する活動をしている。IPUも開発協力・援助には若者の関与が重要と考えている。若い世代の力、バイタリティ、創造性が欠かせない。その点でIPUとWSDは認識を共有している。IPUがWSDに協力する意味はそこにある。世界人口70億人のうち半分は、25歳以下の若い世代だ。若い人を主体とするために、彼らを応援しサポートするのが私たちの役割だ」とIPUとWSDの関係と役割について説明した。

支援国と非支援国の協力はパートナーシップが重要

さらにマーティン・チェンゴンIPU事務総長が「開発協力は、支援に加えパートナーシップが必要不可欠だ。現状は、世界人口の20%が世界資源の80%を消費している。100%の人が資源を平等に使うにはどうしたらいいか。資源を持つ人は恵まれない人々に単なる援助ではなく、投資をするべきだ。それにより人々が平等になる開発が可能になる。これが開発の倫理的原則だ。先進国であれ途上国であれ、パートナーシップを持てば必ずできる。持続可能な開発は幸福を増やし、一般市民に大きな利益をもたらす」とチョードリー議長の発言を補足した。

基調講演の二人目は外務省国際協力局の岡庭健審議官で、12年ぶりに改定された日本のODA(政府開発援助)基本大網について解説した。

同氏は「ODAを取り巻く環境はテロやサイバー攻撃、海洋秩序での意見の相違など、国際情勢の変化で多くの新しい課題が出てきた。そんな状況下で、日本のODAの理念は『平和国家として非軍事分野で協力する』『安全な状態を保証し、能力を強化することで自立支援する』『新しい時代の開発協力、質の高い成長を目指す』という立場をとっている。政府は質の高いインフラ・パートナーシップを行うことを表明し、今後5年間で1100万ドルの投資を行う。また、ライフサイクル・コストが低く、環境に優しく、防災にも強いインフラ整備により高い成長を目指す。特にパートナーシップを重視しており、民間、自治体、学者、NGOなどとの連携を進めていく」と話した。

最後に政府間発援助や国際協力政策に詳しい廣野良吉日本国際フォーラム評議員がODA大網の改定を評価しつつ、克服すべき課題を提示し「日本のODAには援助の条件があり、民主主義国であること、政治が安定し戦争がないこと、返済能力があることなどを考慮して、発展している国に貸し付けていた。ところが、脆弱国家という国や国内紛争に苦しむ国が18カ国もある。その国の人々は苦境に立たされており、開発協力が必要だ。平和と開発を同時に推し進めるのが、これからの日本の援助ではないか。ODAを超えたグローバルな大網の必要性を感じる」の述べた。

持続可能な国づくりには政府の保障と民間の投資を

講演の後は自由討論に移り、各国参加者からの発言が続いた。ウガンダ代表は「先進国からの借款で途上国が即利払いを求められると開発が進まない。債権放棄をしてもらえれば開発余力につながる」と経済的な問題点の解決策を提言した。

フィリピン代表からは「フィリピンは毎年20個もの台風が襲来し、大きな被害を受ける。国際社会の支援を受けているが、とりわけJAICA(国際協力機構)の支援で台風への耐性を整えている」と自然災害への援助について報告した。

さらにスペイン代表からは「最近の日本の開発協力は、世界の多様性に合わせている。以前は現実にそぐわず、お金のムダづかいに終わったものもあった。協力体制が変わることは重要だ」と日本の国際協力の柔軟な対応を評価した。

フィリピンやスペイン代表の発言を受けて岡庭審議官は、「日本は防災管理でもODAで大きな支援をしている。河川管理、土地の侵食対策、人材開発でも貢献している。今後は、気候変動などへの対策も政府として取り組んでいく」と前向きな姿勢を見せた。ただ、途上国から要望のあった借款放棄については「債権放棄は最後の手段だ。パリクラブ(主要国債権国会議)で議論しなければならない問題だ。もし債権放棄をすると、新しい借款が得られないこともある」と答えた。

廣野氏も続けて「途上国が、持続可能な形で民間資源を使うことが重要だ。たとえば、日本企業がASEANで取り組んだ事例が参考になるだろう。それは一部投資、一部融資だ。企業が投資し、政府が一部を保障する。政府の保障がつくことで、民間も投資しやすくなる。保険機構という名前で始めたが、今も続いている」と語った。

また、チェンゴンIPU事務総長は「民間企業は利益が出なければ投資はしない。途上国は投資を取り付けたいなら、投資に適した環境を提供すべきだ。税制上のインセンティブや、法律の整備など政府の責任でやるべきことは多い。各国が投資に適した環境を整えることで、双方がうまくいく関係が生まれる」と支援国と非支援国がパートナーシップを持つことの重要性を述べた。

日本のODAが、世界の平和と安定を作り出す

第二部は「開発協力と国際開発の進化」をテーマに、基調講演と参加者のパネルディスカッションが行われた。基調講演では、城内実外務副大臣と、スリン・ピッスワン元ASEAN事務総長が登壇した。

城内氏は「日本の現内閣は積極的平和主義を推進している。なかでもODAは、日本の外交政策にとって重要な意味を持つ。日本がODAを始めたのは第二次世界大戦後の1954年。当時は敗戦からの復興を目指した時期で、豊かな生活ではなかったが、先人たちは国際貢献が正しいと信じてODAを提供してきた。90年代には世界最大の援助国にもなる。財政危機に直面している現在は第5位になっているが、日本の平和と安定、繁栄にとっても重要な役割を果たしている」とODAの意義を強調した。

そしてさらなる取り組みについては「日本のODAの特徴は自助努力の支援だ。単にお金や物を提供するだけではなく、技術や教訓をパートナーシップのもとに提供していく。だから円借款、技術協力が大きな割合を占めている。さらに拡散を縮め、課題に取り組み、経済的な安定性を確保し、成長の成果を共有していきたい。また、日本は今後5年間、ODAやアジア開発銀行などのツールを活用して、アジアでのインフラ投資を進めていく。自然災害に強い社会、また、女性が輝く社会を、日本を含めアジアの地に実現させることを重視している」と意欲を見せた。

続いて演壇に立った元ASEAN事務総長のスリン・ピッスワン氏は「私はASEANの事務総長を5年間務めた。日本とも多くの話し合いを持ったが、日本のODAの特徴は開発のアシスタントに徹したというのが感想だ。人道支援や人につながる安全保障にも徹していた。若い人にもグローバルな意識を持ってほしい。私たちは同じ地域で生きている地球人という意識。他人の問題も自分の問題として意識する。地球は私たちの星だ。皆で大切にしよう」と語った。

ここで、WSD総裁の半田晴久氏が開発協力と援助について解説。「今の開発協力、援助にはパートナーシップと社会連帯が重要だ。それが岡庭さんや廣野さんが話された新しい形のODAだろう。日本はスポーツ振興や教育、女性参加、紛争の解決に協力と援助の力を注ごうとしている。さまざまに議論されたが、ひも付き融資がすべて悪いわけではない。今、日本のODA実績は世界第5位だが、単純な貸付け額は依然1位だ。アジアは日本のODAを活用してインフラを整えた。ある程度の金利をとれば、計画的にお金を使うようになる。計画性をもって使う指導をすれば、一桁多い金額を貸せる。しかし、ODAの条件に該当しない脆弱国家も18カ国ある。この国々に対して、日本はどうすべきか。ODA大網は開発を重視する方向に変わったが将来を考えると、平和協力を促進する要素と、開発の要素が合わさった平和開発協力の枠組みを持たなければ、グローバル化に向かう援助にはならないのではないか」と語った。

平和協力と開発の融合でグローバルな援助を実現する

続いて半田氏の司会で、各国の国会議員や国際機関の代表らによるパネルディスカッション『いかにすれば、若者の期待と需要に応える開発協力ができるのか?そのために国会議員が果たすべき役割は何か?』に入った。

口火を切ったのヨルダン女性議員は「持続可能な発展を望むには国際協力だけではなく、自発的なイニシアティブが必要だ。若者は自助努力すべきで、その重要性を学ぶべき。そのうえで、各国との協力関係を築くことが重要だろう」と意見を述べた。

ザンビアから来た議員は「私の国でも、若い人は選り好みが多いと言われる。農業に就く若者は10%しかおらず、農地は2万ヘクタールもあるのに、4500ヘクタールしか耕作していない。米はアジアから輸入している」と実情を報告した。

アフリカ出身議員は「国々はそれぞれ問題を抱えている。援助は標準化せず、そこにある問題に対応したものでなければならない。経済支援だけではなく、日本の優れた技術や経験を途上国に教育することも大事だ」と語った。

また、シエラレオネの女性議員は「私の国の人口は600万人で、3分の1が若者。内戦があったため都市に人口が集中している。女性に十分な教育を受けさせたいが、レイプが怖くて家から出られない。水の問題もあり、エボラ出血熱も発生した。人の支援も期待したいが、医療インフラの不足が最も大きな問題だ」と訴えた。

続いて日本の衆議院議員、平沢勝栄、松木謙公、原口一博の各氏が、それぞれの取り組みについて話した。平沢氏は「日本からは、警察の鑑識や交通管制、取り締まりの技術、警察運営のノウハウなどを供与している。交番はODAで輸出され、『KOBAN』という世界語になっている」と日本の警察システムが、さまざまな国の治安維持に貢献していることを語った。

松木氏は「日本は政治的にも宗教的にも中立だ。多様な宗教分野で、タブーを排して宗教を研究する拠点を作ったり、対立する政治リーダーや学者を集めて議論する場を提供できないか、現在考慮中だ」と人的交流拠点の構想を明らかにした。

原口氏は「私は心理学を専攻したが、抑止や武力による威嚇ではなく、新しい平和への枠組み、教育や恐れを取り除くアプローチを政治に持ち込もうと考えている。近く『心の平和議員連盟』を立ち上げる予定だ」と幅広いODAのプラットフォーム作りの考えを示した。

舛添要一東京都知事は、都市外交について「東京は多くの都市と姉妹関係がある。ソウルや北京、パリ、ニューヨーク、ベルリン、ローマ、カイロなど。韓国で先日、大規模な道路陥没事故が起きたが、ソウルと協定を結んで、道路陥没をどう防ぐかの技術を供与することにした。北京にはPM2.5対策の技術を提供した。国と国の関係は良くないところもあるが、姉妹都市なので私なら自由に行ける。市長と話し、時には大統領や首相とも話ができる。開発援助の、こういう局面も知ってほしい」と話した。

最後に半田氏から指名されたマーティンIPU事務総長が「今日の会議では、いろんな役割の人がいろんな考えを披瀝してくれた。IPUはオープンな組織。ここで集まった情報を積極的に持ち帰って議論したい」と総括して終了した。

毎日フォーラム2015年7月号誌面より