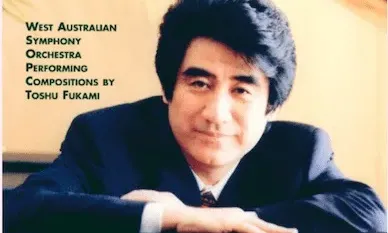

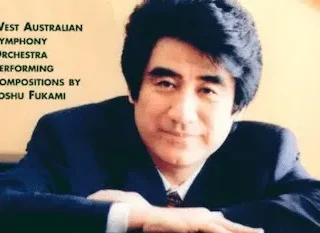

深見東州 (半田晴久) 氏の社会活動・福祉活動

深見東州 (半田晴久) 先生は多くの福祉活動、社会活動に、いくつかの団体を通じて関わっています。

現在関わる主な団体、組織、法人を紹介し、さらにその公益性の高い社会活動や福祉活動について紹介します。

世界開発協力機構 (WSD)

世界開発協力機構(WSD)は、2008年2月に東京都より特定非営利活動法人(NPO法人)の認可を受けた国際支援組織です。

設立以来、半田晴久氏(深見東州先生)が総裁を務めています。

経済的・社会的困難にありながら、政府の援助の届かぬような分野への支援をはじめ、世界で幅広く支援活動を行っています。

社会福祉としては、カンボジア赤十字、ラオスのへ医療支援など。天災被害支援としては、ラオス、フィリピンの台風災害への支援を。

インフラ整備としては、ラオス、インドネシア、東ティモールなどにおける、教育環境の整備、病院建設などの支援があります。

学術関係の活動として、以下主なものを列挙します。

- エディンバラ大学文学言語文化学部日本・中国関係学研究支援

- オックスフォード 大学コーパスクリスティ・カレッジ 医学フェローシップ支援

- セント・アンドリュース大学テロリズム・ポリティカルバイオレンスに関する研究への支援

- パシフィック・フォーラムCSISヤングリーダーズ・フォーラム会議開催及び人材育成支援

- 人権と国際正義の為のスタンフォード大学WSD半田センター支援

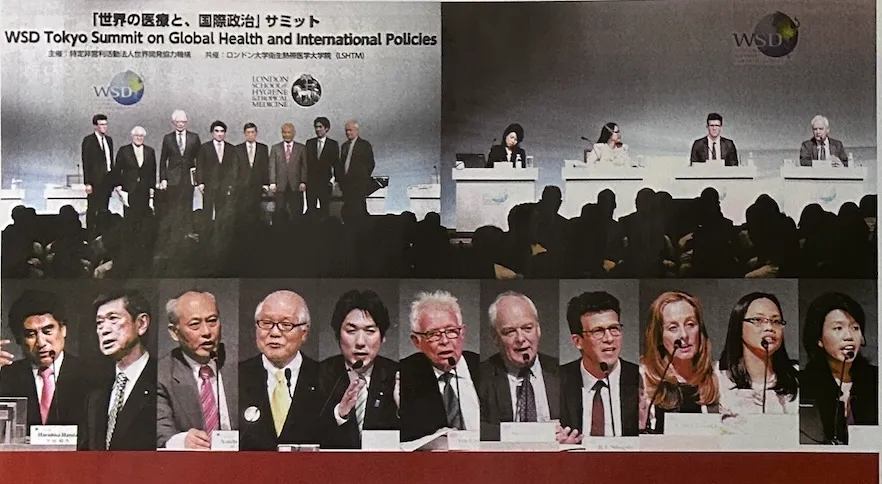

- ロンドン大学衛生熱帯医学大学院支援、

- その他

などなどがあります。人権に関する活動については以下の記事も参考にしてください。

国際協力に関する主な活動を列挙します。

- コフィー・アナン財団との選挙プロセス健全化共同イニシアチブ

- カンボジア国際会議「ブリッジ」開催支援

- アジア・エコノミック・フォーラム開催支援

- 列国議会同盟との協力支援

- トニーブレア・フェイス・ファウンデーション支援

- クリントン・ファウンデーション支援

- サンタバリーへの支援

- 平和を求める国連女性の会主催「第2回女性に対する暴力を根絶するための3月行進」の支援

- 在福岡カンボジア王国名誉領事館支援(深見東州先生は、現在在福岡カンボジア名誉領事であり、カンボジア王国政府顧問(上級大臣)、並びに首相顧問に就任しています)

- その他

などなどがあります。

主権国家の議会による国際組織である列国議会同盟は、民間団体とは一切関わらずに活動していました。それが初めて世界開発協力機構をパートナーに迎え入れることを決め、2013年から協力し活動しています。

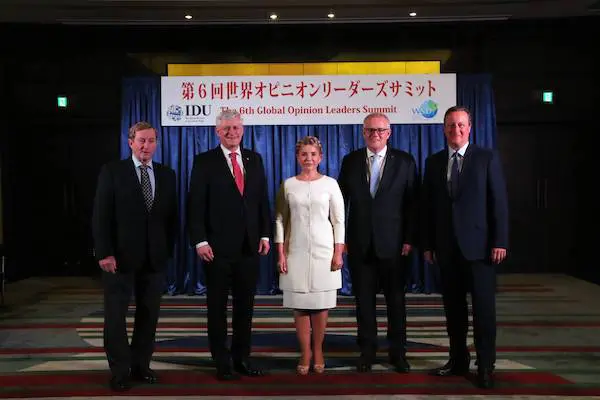

このほかにも、スポーツ平和サミットの、ロンドン、ニューヨーク、東京、ケープタウンでの開催支援、世界オピニオンリーダーズサミットを東京で6回開催。

「世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオンサミット」、「WSD世界人権サミット」、「世界の医療と政治サミット」など、国際問題に関する国際会議などを開催し議論を行ってきました。

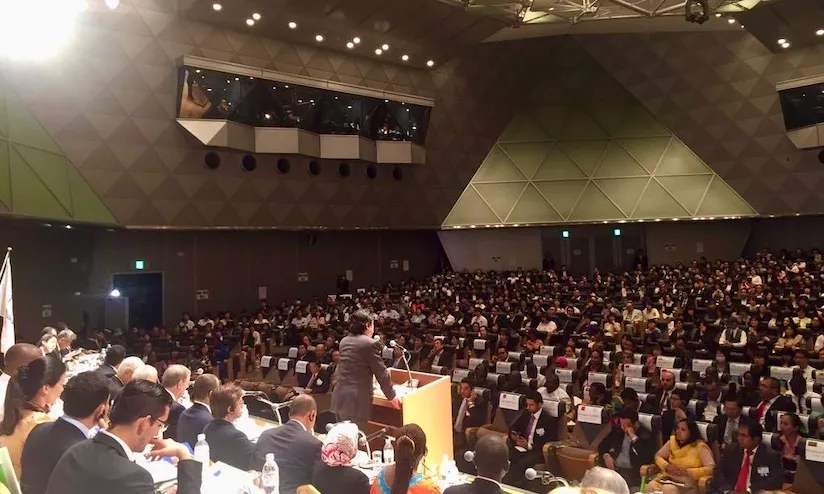

第6回 G20世界宗教サミット(G20 Interfaith Forum Japan 2019)の日本開催においては、世界開発協力機構(WSD)がホストとなり、半田晴久WSD総裁(深見東州先生)が総合司会を務めました。

海外から200人、国内から100人に及ぶ、各国政府や国際機関関係者、政治家、学者、研究者、メディアや宗教指導者らが集まりました。

さまざまな世界的な課題についての解決策を議論し、G20首脳サミットに向けて提言を行いました。

過去6回開催された世界オピニオンリーダーズサミットには、米国のオバマ元大統領、クリントン元大統領、フィリピンのフィデル・ラモス元大統領、英国のトニー・ブレア元首相、デービッド・キャメロン元首相、豪州のジョン・ハワード元首相、スコット・モリソン元首相、カナダのスティーブン・ハーパー元首相、アイルランドのエンダ・ケニー元首相、ニュージーランドのジョン・キー元首相、ウクライナのユーリヤ・ティモシェンコ元首相ら、首脳クラスの政治家、および日本の政治家や国内外のシンクタンクから専門家を招き、世界平和に貢献するための議論や、複雑化する国際情勢についての議論が行われました。

アフリカ系米国人で初の大統領への期待もあった故コリン・パウエル元国務長官も参加しました。

このほかにも国際協力に関しては、日本、アジア、米国、ヨーロッパのシンクタンクと協力し、外交や国際問題に関し国益や公益にもとづいた提言を行ってきました。

世界芸術文化振興協会 (IFAC)

世界芸術文化振興協会(IFAC)は、1996年に設立され、1999年に東京都より特定非営利活動法人(NPO法人)の認証を受けた芸術文化団体です。

半田晴久氏(深見東州先生)が会長を務めています。

海外においても、米国IFAC、英国IFAC、オーストラリアIFACが公益法人として活動していて、協力しながら活動をしています。

主な活動としては、日本の伝統芸術である「能楽」を支援し、主に都庁広場で一流の能楽師による演能会「東京大薪能」を、これまで18回、無料で一般公開しました。

西洋芸術ではオペラ、バレエの上演を多数行ってきました。

バレエではロシアのマイヤ・プリセツカヤを招いての2度の公演も行いました。

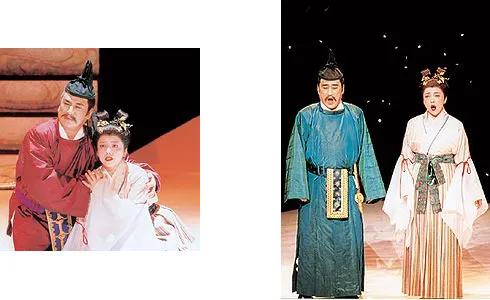

オペラでは、プッチーニやヴェルディ、モーツァルトのオペラ7作品に、日本風の演出を取り入れて公演してきました。

オリジナル創作オペラ「聖徳太子」は、2002年と2022年に公演しています。

コンサートでは、ホセ・カレーラス、プラシド・ドミンゴ、ルネ・フレミング、キリ・テ・カナワ、アンジェラ・ゲオルギューを招いて「東京国際コンサート」を開催しました。

また、オペラ・オーストラリアのソリストを招いての「国民のコンサート」や、クラシックコンサートなども不定期に開催しています。

そして、高校生のための高校生国際美術展を2000年から毎年協賛、主催しています。

現在1万数千点におよぶ、書の作品、絵画作品、立体美術作品の応募がある国内有数の美術展に成長しています。

声楽の若い才能の育成にも貢献してきました。

ジュリアード音楽院への門戸を開く、ジュリアード音楽院声楽オーディションを、過去6回日本で開催し、優秀者の渡米費用まで支援しました。

他にも中国文化との交流の一環として、京劇公演、中国スーパーモデル・ファッションショー、美術展なども開催しました。

また、オーストラリアン・シンギング・コンペティションの支援、オーストラリアン・オペラスタジオの支援、イギリスのコンテンポラリー・ダンス・トラストの支援、アメリカのジュリアード音楽院オペラコース運営支援があります。

その他にも、多数の芸術家育成のための支援活動を世界で行い、芸術文化の振興と普及のために活動しています。

2012年からは、毎年オーストラリアのニューサウスウェールズ州政府の観光・主要イベント機関であるDestination NSWと、世界芸術文化振興協会(IFAC)が支援する、国立オペラ・オーストラリアの野外オペラ「ハンダ・オペラ・オン・シドニー・ハーバー」が開催され、大好評を得ています。

半田晴久IFAC会長(深見東州先生)は、国立オペラ・オーストラリアのゲストアーティストであり、主席総裁に就任しています。

東京芸術財団 (TAF)

東京芸術財団(TAF)は、2011年2月、東京都一般財団法人として設立されました。

半田晴久氏(深見東州先生)が会長を務めています。

既存の芸術概念に捉われることなく、独自性の強い自由な発想で新しい芸術文化を創成することを目的の一つとしています。

これまでにオペラでは、オペラ・オーストラリアとの共作による第1回グランド・オペラJapan「ドン・パスクワーレ」を開催しました。

また、2022年開催のオリジナルオペラ「聖徳太子」を主催しました。

またこれまでに、デイヴィッド・フォスターやマイケル・ボルトン、ピーター・セテラ、ベイビー・フェイス、ジョー・リン・ターナーなど、世界的なロックスターやポップスターたちとの共演コンサートを多数開催してきました。

異色なところでは、マニー・パッキャオと深見東州先生のジョイント・コンサートを行いました。

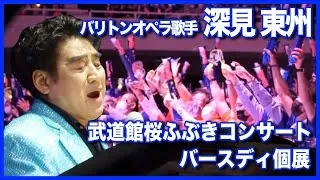

また武道館や、新国立劇場、さいたまスーパーアリーナなどで、深見東州先生が出演するコンサートの多くを主催しています。

演劇においては、深見東州先生が団長の「明るすぎる劇団・東州」の公演を主催しています。

また合唱では、同じく深見東州先生が団長の「アルプス合唱団」の運営、公演を行っています。

国際スポーツ振興協会(ISPS)

国際スポーツ振興協会(ISPS)は、2006年10月に設立された、スポーツに関する事業や、スポーツ振興を通じて社会貢献を行なう一般社団法人です。

設立以来、半田晴久氏(深見東州先生)が会長を務めています。

ブラインドゴルフを始めとして、障害者ゴルフの支援を国内外で行い、普及活動に務めています。

また現在、国体やパラリンピック採用に向けてのロビー活動を行なっています。

ブラインドゴルフのパラリンピック採用には、障害者ゴルフ全体として取り組む必要があるため、現在は世界各地で障害者ゴルフのトーナメントをサポートするなど、認知度の向上にも取り組んでいます。

日本、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなどでシニアゴルフの支援、そしてジュニア、若手プロゴルファー、インストラクター育成なども支援しています。

また現在、男子ゴルフの世界6大ツアーと、LPGAツアー(米国女子)、LET(レディース・ヨーロピアン・ツアー)、ALPGAツアー(豪女子)などと協力し、複数のトーナメントをスポンサードしています。

中でも2016年6月からは、PGAツアー・オブ・ オーストラレイジアとのパートナーシップに調印します。

ツアーの名称も「ISPS HANDA PGAツアー・オブ・オーストラレイジア」になりました。

また、半田晴久ISPS会長(深見東州先生)がツアー総裁に就任しました。ゴルフ・オートラリアの総裁にも就任しています。

「スポーツの力」が平和に役に立ち、社会をより良くするという考えで、ゴルフだけでなく、サッカー、ボーリング、ボート、ポロ競技、アーチェリーなども支援しています。

南アフリカでは、サッカーが貧しい子供達の教育に良い成果を出していることから、ファイブス・フットボールを支援し、2014年からはプレミアサッカーリーグに加盟するムプマランガ・ブラック・エイシズのスポンサーも務め、エイズ教育を含む、子供達の教育にも貢献してもらいました。

2016年12月からはニュージーランドフットボールの国内リーグを支援し、天皇杯にあたるチャタムカップのスポンサーになっています。

国内では、東京ヴェルディからの要請を受け、メインスポンサーを2017年、2018年と2シーズン務めました。

他にも、2012年から「スポーツ平和サミット」を、多くの一流アスリートや専門家を招いてニューヨーク国連本部など、世界各地で開催してきました。

スポーツの価値を探求し、スポーツがいかに平和や人権尊重に社会貢献できるかを議論し、情報発信する国際会合になります。

また、英王室ハリー王子の呼びかけによって始まったインビクタスゲーム(傷痍軍人のための国際スポーツの祭典)も、2014年の第一回大会から支援しています。

2014年からは国連『文明の同盟』と提携し、スポーツの力を、異文化コミュニケーションを深める手段として開発しています。

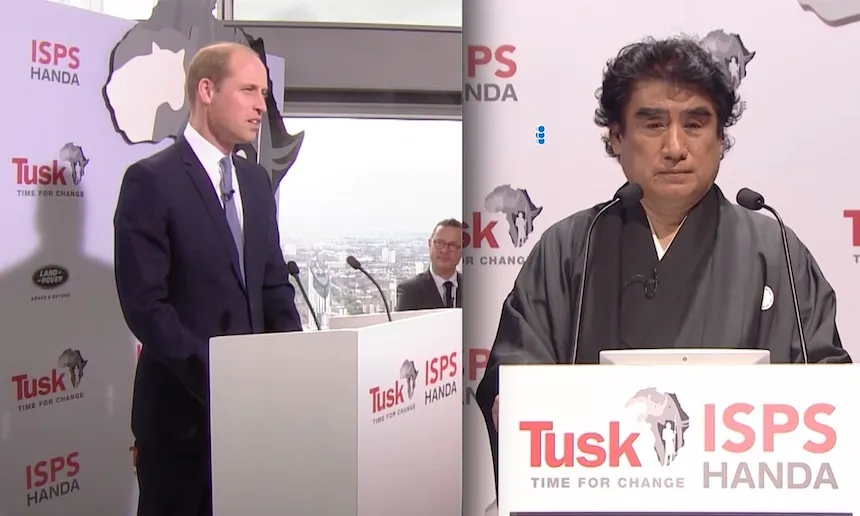

2016年には英王室ウィリアム王子がペイトロンを務める、アフリカの野生動物の保護などの活動を行う「Tusk」とパートナーシップを結んでいます。

2017年11月からは、バチカンのSSHファウンデーションとパートナーシップを結び、SSH初のグローバルペイトロンに就任しています。

SSHファウンデーションは、ローマ教皇庁の文化協議会が、バチカンで初めて信仰とスポーツに関する世界会議を開催したときから始まったものです。

世界の指導者や影響力のある人々が、信仰とスポーツが世界の改善のためにどのように協力していくかについて話し合い、そこから生まれた運動を発展させるために創設されたものです。

国際スポーツ振興協会の活動については、以下の記事にも詳しく書いていますので参考にしてください。

日本ブラインドゴルフ振興協会(JBGA)

1988年、オーストラリアで視覚障害者のロン・アンダーソン氏との出会いにより、氏が健常者とともにスポーツを楽しみ、明るく幸せそうに自己実現している姿に感銘を受けたのが、深見東州氏とブラインドゴルフとの出会いです。

そのすぐ後、日本の視聴覚障害者にも、この喜びを伝えようと、ブラインドゴルフ倶楽部を設立します。それが、現在の日本ブライドゴルフ振興協会の前身になりました。(2000年6月にNPO法人に認証)

ブラインドゴルフを通じ、視覚障害者が質の高い生活と幸せ追究し、その自己実現のお手伝いをする、新しい時代の福祉文化を目指し活動しています。

初代会長は、戦後盲人の可能性を切り拓くため、新しい職業の研究や開発に熱意をもって取り組んだ故松井新二郎氏でした。深見東州先生は名誉会長になり、国際スポーツ振興協会を通じて継続した支援をしています。

ブラインドゴルフとの関わりについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

ちなみに英国では、世界の視聴覚障害者への福祉活動が評価されて英国王立盲人協会(RNIB)の副総裁の一人に推薦され就任しました。

また、世界ブラインドゴルフ協会の初代総裁にも、満場一致で就任しました。また、ヨーロピアンツアーの障害者ゴルフプログラムの名誉アンバサダーにも就任しています。

深見東州先生の世界規模での人脈と福祉活動については、以下の記事も参考にしてください。

ハンダファウンデーション

ハンダ・ファウンデーションは、2012年、東南アジアの貧困地域で病院や学校を建設するというビジョンを掲げて深見東州先生によって設立された慈善団体です。

現在、米国と英国とカンボジアで登録されている国際NGO組織です。

ただし深見東州先生はチェアマンではあっても、ボードメンバー(理事・役員)には入っていません。

資金の多くはワールドメイトが支援していますが、ほかにも多くの団体からの支援を受けています。

活動は高品質な医療の提供と、カンボジアの若い医者と看護師の職業訓練を行う「ハンダ・メディカル・センター」の運営、カンボジア北西部にて多くの外傷患者に対応する無料病院「ワールドメイト・エマージェンシー・ホスピタル」の運営(資金はワールドメイト・ファウンデーションが提供)、貧困家庭の子どもたちへの教育や職業支援を行う「ハンダアカデミー」の運営などなど、多くの活動を行なっています。

詳細については以下の記事をご覧ください。

ワールドメイト

ワールドメイトは深見東州先生と、生涯の師となる植松愛子先生との出会が、その始まりと言えます。

出口なおと出口王仁三郎のような天啓による出会いでした。それから約10年後に教派神道の宗教団体と言えるワールドメイトを設立します。開祖は深見東州先生の師となる植松愛子先生で、深見東州先生は教祖となります。

2012年には文部科学大臣認証の宗教法人ワールドメイトとなります。深見東州先生はワールドメイト代表役員であり、また、公益社団法人日本紅卍字会名誉会長兼理事も務めています。

ワールドメイトはこれまでに多くの福祉活動を国内外でおこなってきました。1996年に、内戦で疲弊したカンボジアに大規模な24時間無料救急病院を設立し、その運営と資金提供を長年行ってきました。

また、孤児となった多くの子どもたちを育てる孤児院を支援し、その後も受け継いでサポートするなど、当時世界最貧国といわれたカンボジアを中心に、様々な福祉活動を行ってきた詳細については、以下の記事に詳しく書いています。

ワールドメイト以外での宗教家としての活動としては、1994年に、インターナショナル・シントウ・ファウンデーション(ISF)をニューヨークに設立します。

国内外の日本宗教研究者へ呼びかけ、日本文化への国際理解を促進するための神道研究の支援や国際シンポジウム等を行うことを主な目的とし、神道の布教活動、および政治活動などは行いません。

太平洋戦争によって歪められた日本の神道への正しい理解にも貢献されているのではないかと思います。

ISFは、1996年に国連広報局認可NGOとなり、2001年には国際連合経済社会理事会(ECOSOC)認可のNGOとなります。

また、以下のような宗際化組織の役職につき、宗教間の対話や宗教協力を推進しています。

- Religions for Peace(世界最大の宗際化組織、旧WCRP)の理事に就任。

- 米国の宗際化組織 Religions for Peace USAのプレジデントの1人。

- The Council for a Parliament of the World’s Religions(世界宗教議会)の International Advisory Committee の名誉国際顧問。

- 世界的な宗際化組織 World Faiths Development Dialogue(WFDD)の理事。

- AFDD(Asia Faiths Development Dialogue(アジア宗教対話開発協会)の設立者で会長。

- また、IFAPA(アフリカにおける平和のために行動する諸宗教)の理事。

宗際化運動については、以下の記事も参考にしてください。

月刊誌に掲載された記事から紹介

参考までに、月刊誌「財界にいがた」が取材した「歌って踊るギャグ教祖、ワールドメイトリーダー深見東州の実像」という記事から、その一部を紹介します。

取材は深見東州先生へのロングインタビューという形で長時間にわたって行われ、「財界にいがた」の2018年11月号、12月号、2019年1月号に3回にわたり、長編掲載されました。(数値などはその時点のものになります)

その中からワールドメイトの福祉活動について語った部分のみを以下に紹介します。

―― 一方、マスコミはワールドメイトが多大な社会貢献をしている事実をまったく報じようとはしません。カンボジアでの慈善活動がその最たるものです。

宗教法人「ワールドメ イト」は今から20年前、カンボジアに24時間無料救急病院を設置、これまでに120万人に上る患者の無料診療に当たってきた。24時間無料救急病院だけでワールドメイトの年間支出は約4億円 に上るという。

また孤児院も設置し、20年間運営。さらに大学や教育的なテレビ局、ラジオ局まで設立して、民衆の教化や育成にも努めている。フンセン首相と共に、多くのスカラシップを作り、将来の国を担う若者を育ててもいる。こうした多大な功績が認められて、深見氏がカンボジアの政府上級顧問と首相顧問に就いていることは、すでに紹介したとおりだ。

もっと具体的に言えば、ワールドメイトは24時間無料救急病院や孤児院のほかに、現地に政治・経済・文化系の総合大学「カンボジア大学」を設立し、3000人近い学生が学んでいます。 今やカンボジアではパンヤサ大学、 プノンペン大学と同じトップスリーの大きな大学となりました。

そのカンボジア大学ですが、大学とはいっても当初は小さなビジネスホテルを買い取って校舎に使用していたにすぎません。ライバルの私立パンヤサ大学は立派な校舎ですから、カンボジア大学の学長が「教育体制はうちの大学のほうが上なのに、小さな校舎だから本当に悔しい」 といって泣くんですよ。

だから私は「よし、分かった !」といって、即断即決で大きな土地を買い増しし、長い年月をかけて建設費を投入して、一昨年11月に、ようやく地上11階建ての高層ビル校舎を完成させました。 パンヤサ大学よりも高くて大きな校舎ですよ。

それと同時に2008年にフンセン首相と私の本名・半田晴久にちなんで「フンセン・ハンダ・スカラシップ」という奨学金制度を創設し、貧しい地域の優秀な学生に対する、4年間の学費の全額負担を開始しました。これだけで年間4億円ほどの援助となります。

ワールドメイトの会費収入は年間約10億円で、これらの浄財はカンボジアをはじめ、ラオス、アフリカ、中国、イギリス、アメリカ、豪州、日本など世界各国の弱者救済に 役立てられているという。

―― 世界各国に支援の巣を差し伸べているようですが、なぜ、とりわけカンボジアに対して多額の援助をしようと決断したのですか。

カンボジアでは約20年の内戦の間に、国民の約半数がポルポト派によって虐殺されました。そして、その当時、カンボジアはアジアの最貧国だったからです。

同じ時に、ヨーロッパではアルバニアを集中的に支援しました。アルバニアは、その当時ヨーロッパの最貧国だったからです。

また同じ時、中国の山間部の最貧層の支援もしました。 つまり、その当時の、ア ジアとヨーロッパの最貧国と、世界的な最貧地域を支援したのです。なぜ、アフリカやインドでなかったかと言うと、その3カ所は、過去に文明や文化や王朝を築き、末端の庶民に至るまで、国家や文明、文化を再興させる、ポテンシャルがあると思ったからです。 それと、良き人との縁があったことが理由です。

ところで、カンボジアはその当時、その半数以上の国民が20歳以下ですから、 カンボジアの未来を考えたらヒューマン・リソーセス、つまり人材育成が最も 大事だと考えたのです。

そして、さらにこの大学 で地元のテレビ局とラジ オ局の権利を買い取って運営もしています。その当時、最後に残ったテレビ局とラジオ局の権利だったので、即断即決で買い取り、時間をかけて土地、建物、機材、人材を揃え、開局に漕ぎ着けたのです。

なぜカンボジアのテレビ局やラジオ局の権利を買い取って運営してるかというと、カンボジアには日本のNHK総合テレビやNHK教育テレビにあたる放送局がなく、教育番組や文化番組がまったくなかったからです。テレビ放送やラジオ放送を問わず、すべての番組は娯楽であり、常に政治に利用されていたのです。

とくに、仕事をしながら耳を傾けることのできるラジオは、庶民にとって身近な情報源ですから、私たちが設立した大学で権利を買い取り、娯楽と共に、庶民の知的レベルが上がるような内容の番組を放送しています。

一方、孤児院といえば、 日本でも両親のいない子供たちに温かい手を差し伸べているそうですね。

クリスマス時期になると、ワールドメイトのスタッフや全国のボランティアが、サンタクロースに扮して親御さんのいない子供たちにプレゼントを届けています。日本には現在約2万6000人の孤児がいるといわれていますが、私たちの訪問を受けてくださっているのは、そのうち1万3000人くらいです。つまり 国内にある関連施設の半分くらいにお邪魔していることになります。

一口に孤児といってもさまざまで、親からの虐待を理由に施設で生活している子供たちもたくさんいます。こうした複雑な事情もあって、私たちの訪問をお断りになられる施設もありますが、一度お邪魔すると小さな子供たちが「サンタさん、また来てね!」と言ってくれて、これは大きな励みになります。

とはいえ、小学生くらいまではワーッと喜んで出迎えてくれますが、中学生くらいになると自分が孤児なのだとだんだん分かってきて、寂しくなっていくんですね。

でも、高校生になる頃には自覚が芽生えて大人になり、帰り際には私たちに「今日は遅くまでありがとうございました」と、大人の言葉で感謝の気持ちを伝えてくれましてね。 私たちは、この活動をかれこれ20年続けています。

このほか、阪神淡路大震災が発生した際にも、僕らは約2億円集めて2週間かけて被災地を回って、いろいろなお手伝いをさせていただきました。

東日本大震災のときにも、速やかに会員さんたちの安否を確認しつつ、自分たちで車を運転してその地域に必要な物資をお届けしました。私たちには弱者救済の宗教理念があるわけですから、これらのお手伝いは至極当たり前のことです。

とはいえ、こうした活動は継続してこそ価値があります。というのも、民間福祉に対するものの考え方には3つの大切な要素があるからです。

第一に福祉の定義ですが、やはり自己実現しようとしている者を、お手伝いするのが福祉です。反対に、自己実現しようとしていないときのお手伝いは福祉ではなく、おせっかいにすぎません。

私たちはブラインド (盲人)ゴルフを通じて、目の不自由な方々のスポーツ振興のお手伝いもさせていただいてますが、目の不自由な方々の中には「ボランティアの世話にだけはなりたくない」という人もいらっしゃいます。

まるで腫れ物に触るかのように、障がい者の方々に対して過度にお世話するのはいけません。障がい者の方々は普通に接してもらうことを何よりも望んでいるのです。第二に、民間福祉は官公庁のやらないようなユニークなものに取り組むべきです。目の不自由な方々のためのブラインドゴルフもそのひとつです。 最初に民間がユニークな取り組みをして、それが徐々に成果を生んでくるようになると、官公庁が資金や人を出してくれるようになります。

第三は、民間福祉はやっていることが楽しくないと長続きしないということです。継続させるためには、民間福祉をやっている人間も楽しくて幸せでなければなりません。