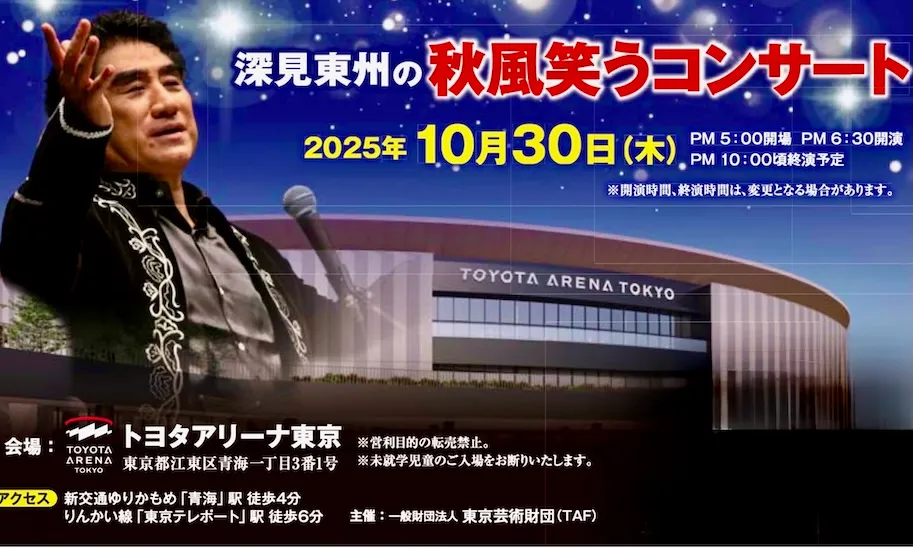

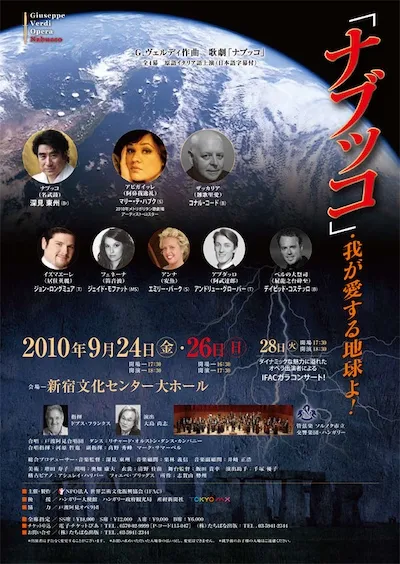

IFACオペラ『ナブッコ』の見どころを再び

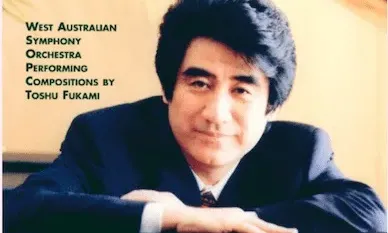

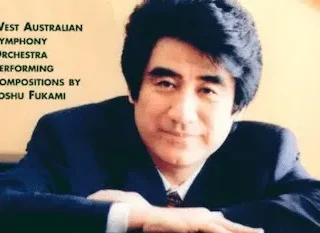

3年前、ワールドメイトの深見東州先生が主演されたIFACオペラ『ナブッコ』の動画を見つけました。

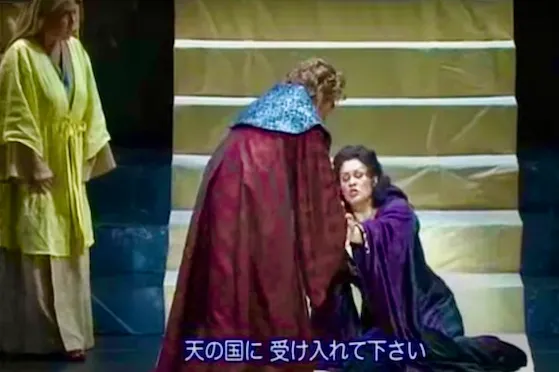

相手役のアビガイル役を、マオリのソプラノ歌手、マリー・テ・ハプクさんが演じました。これは、アビガイルが、最後に命を絶つシーンです。大きな見どころの一つでしたが、ご本人のyoutubeチャンネルにアップロードしたものですね。

主役のバビロニア王ナブッコは、このシーンではみずぼらしい格好で登場します。それが深見東州先生です。メイクのせいもありますが、お顔が日本人離れして見えますね。舞台映えのする顔立ちだと思います。

このときは、ワールドメイトの仲間と何人かで見に行きました。マリー・テ・ハプクさんの演技、歌唱力に世界のトップクラスの実力を見る思いでしたね。このような力量を見せられると、日本人のソプラノ歌手では太刀打ちできそうにないなと感じました。

日本のソプラノ歌手も素晴らしい歌手がたくさんいますが、世界レベルとなると、まだまだ厳しいな~と思わざるをえませんでした。

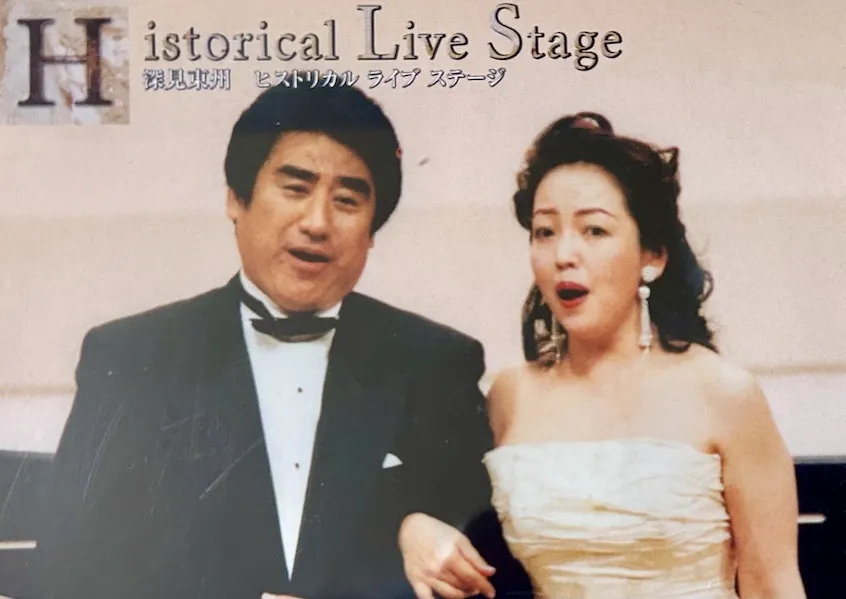

そんなテハプクさんと、堂々とタイトルロールを演じる深見東州先生は、日本人離れしているなと思いました。演技も声楽の実力もそうですが、なんといっても声がきれいです。持ち声の良さは、プロのオペラ歌手にとって運命的なものを感じますね。

3年前の作品ですが、いっしょに観にいったワールドメイトの会員も、当時60歳を目前にしながら毎年進化される深見東州先生の実力に驚いていました。日本で制作されたオペラとしては、第一級のものだと思います。興味のある方は、TUTAYAで作品がレンタルできるそうです。

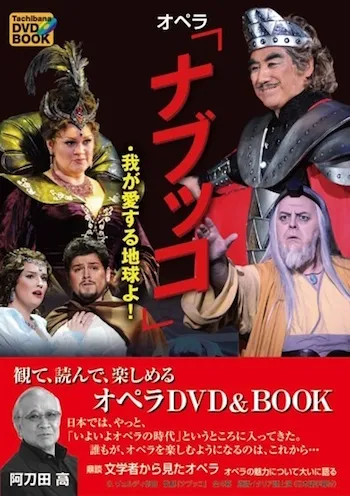

こちらは、ブックレット付きの、販売用DVDになります。

せっかくオペラ『ナブッコ』(2010年IFAC主催)の動画を見つけましたので、もう少し当時の様子を書いてみます。

その前に、タイトルの『ナブッコ』というのは、新バビロニア王国の王、ネブカドネザル2世(在位B.C.605~B.C.562)のことだと言われています。ネブカドネザル2世は、エルサレムを首都とするユダ王国を攻め、ユダヤ人を捕囚しバビロニアに連れ去った王ですね(バビロン捕囚)。

そのことが旧約聖書のダニエル書などに書かれていますが、それをもとにヴェルディが、オペラとして作曲したものです。ですので『ナブッコ』は、バビロニア王国とユダヤの民の物語なのです。ただし、かなり戯曲化されてはいますが。

ヴェルディはこのオペラで一躍第一線に躍り出ます。マエストロの仲間入りを果たす出世作になります。当時のオペラ界の新旧交代のきっかけになった、記念碑的作品といわれています。

『ナブッコ』は、深見東州先生の声楽の師であり、世界5大バリトン歌手のグレゴリー・ユーリシッチ氏によると、「リゴレット」や「ファルスタッフ」と並んで、もっとも難しいバリトンの三大難曲となるオペラだそうです。

ソプラノやテノールが主役を演ずるオペラが多い中で、珍しくバリトンが主役なのですが、高度でドラマチックな表現力を必要とします。

ヴェルディはこのあとも、バリトンをキーマンとするオペラを数多く書き、「リゴレット」、「ファルスタッフ」などなど、傑作を生んでいきますね。

そのバリトンの三大難曲を、深見東州先生はすべて演じられてきましたが、セリフだけとってもどれも半端な量じゃありませんでした。超多忙の深見東州先生を知る人間としては、これを暗譜するだけでも驚嘆すべきところですが。

それどころか日本人歌手で唯一完璧にマスターしたと評判のベルカント唱法で、見事に歌いきられますから、素晴らしいとしか言いようがありません。

この2010年に上演されたオペラ『ナブッコ』からは、深見東州先生以外の主な出演者は、本場の欧米のソリストに限られました。このオペラを観ると、たしかに、そうせざるを得ない理由がわかる気がします。

オペラ「ナブッコ」の見どころをひとつ紹介します。

それは、故郷を追われたヘブライの民たちが「行け我が思いよ、黄金の翼にのせて!」を、望郷の思いを込めて合唱する場面です。哀愁と希望をにじませたような、なんともいえないような感動的な合唱曲で、思わず涙が出てしまいます。

この曲は、イタリアの第二の国歌ともいわれるほど、有名な歌になりました。愛国心を沸き立たせるような歌でもあります。この曲を歌うシーンを『ナブッコ』のなかでも一番の見どころと言う人は多いようです。

ただ僕の個人的な感想では、IFACオペラ『ナブッコ』の一番の見どころは、第三幕の「行け我が思いよ、黄金の翼にのせて!」を歌う直前のシーンなのでした。

王座から没落したナブッコが、新しく王座についたアビガイッレに、実の娘の命の嘆願をする場面です。この時のアビガイッレ(マリー・テ・ハプク)とナブッコ(深見東州先生)による長い二重唱はそれはもう圧巻でした。

そもそも暴君のナブッコは、自分こそが神だと宣言したとたんに神の怒りにあい、雷にうたれて正気を失います。そのナブッコにかわって王座に就いたのが娘のアビガイッレです。

ところがアビガイッレは、実は奴隷に生ませた子どもでした。アビガイッレはそのことを知り、父が本当に愛しているのは、もう一人の娘であるフェネーナであることに気がつきます。

そういう背景のなかで、第三幕ではアビガイッレが、捕囚した異教徒ヘブライ人を死刑にする命令を作ります。そして力を失ったナブッコに玉璽を押すように迫り、押印したナブッコは、敵であるユダヤ教に改宗した実の娘フェネーナまでが死刑となることを知るのです。

そこからの激しい、鬼気迫るようなアビガイッレ役マリーテハプクさんのソプラノと、怒りと敗北のすえ、プライドもかなぐり捨て、娘の命の懇願をはじめるナブッコ役深見東州先生のバリトンのやりとりが、最高の見せ場だったと思いました。

「おまえは奴隷の娘だ」

「奴隷の娘・・、どこにそんな証拠が・・」といって、証拠の書類を破り捨てるアビガイッレ。

敵わぬことを悟ると、今度はアビガイッレに死刑の取り消しを懇願するナブッコ。

やっぱり、実の娘がかわいいのだというアビガイッレの怒り。

しかし、今や父の命も、妹フェネーナの命も自由にできるという、勝ち誇る気持ちがあり、同時に、涙ながらに哀願する憐れな父を見て心が揺れるアビガイッレ・・。

そんな複雑な二人のやりとりを、深い感情を込めて歌い上げる二重唱に強い感動を覚えました。言葉ではうまく表現できませんが、とても移り変わりが激しい役柄を、それぞれ見事に演じ切り、持ち味を出し切ったと思います。

『ナブッコ』は、このようにドラマチックな歌唱力と演技力が試される、つくづく難しいオペラなのだと思いました。

ワールドメイトの神事などでも、ドラマチックな演出をされる深見東州先生は、ナブッコ役がぴったりだったのかもしれません。そしてマリーテハプクさんの圧倒的な声量に、まったくひけをとらない歌の力量もそうです。

数年前、ある海外の舞台関係者が、「日本人では、深見東州氏が世界で通用する」と言われていたとか、そんな話を聞いたことがあります。『ナブッコ』を観ると、そうなのだろうと感じますね。

そして、この最高潮を迎えた二重唱のあとに、「行け我が思いよ、黄金の翼にのせて!」の合唱が、静かに粛々とはじまるのでした。

天才作曲家ヴェルディの、ドラマチックなオペラが堪能できる傑作『ナブッコ』でした。