国際スポーツ振興協会設立15周年、設立までの歩み

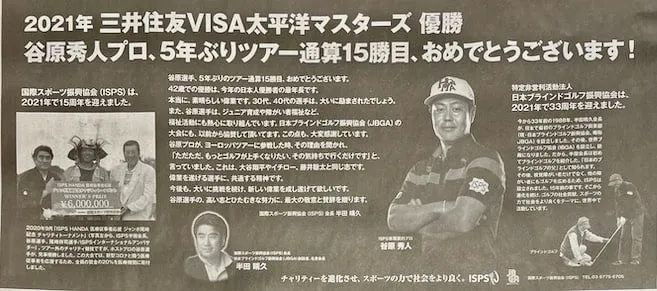

今年、深見東州先生が設立した国際スポーツ振興協会は15周年を迎えました。その記念すべき年に、国際スポーツ振興協会所属の谷原秀人プロが、国内男子ツアーで15回目の優勝を果たしましたね。

男の大厄と言われる42歳での優勝です。厄年には、いろいろと悪いことが起きると一般的に信じられていますが、それまでに苦労したり、努力をしてきた人には、かえって良い年になるようです。

谷原秀人選手は2019年まで3年間、欧州ツアーをメインに世界中で戦ってきました。40代目前にして「もっともっとゴルフが上手くなりたい」というその一心だけで、欧州ツアーに参戦していたそうです。

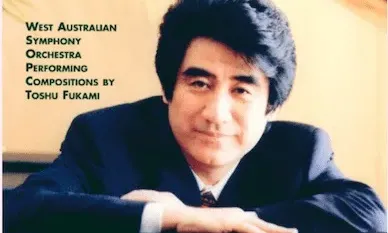

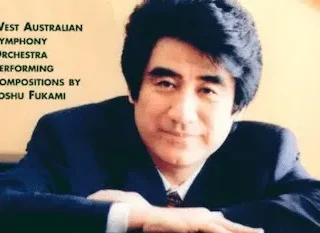

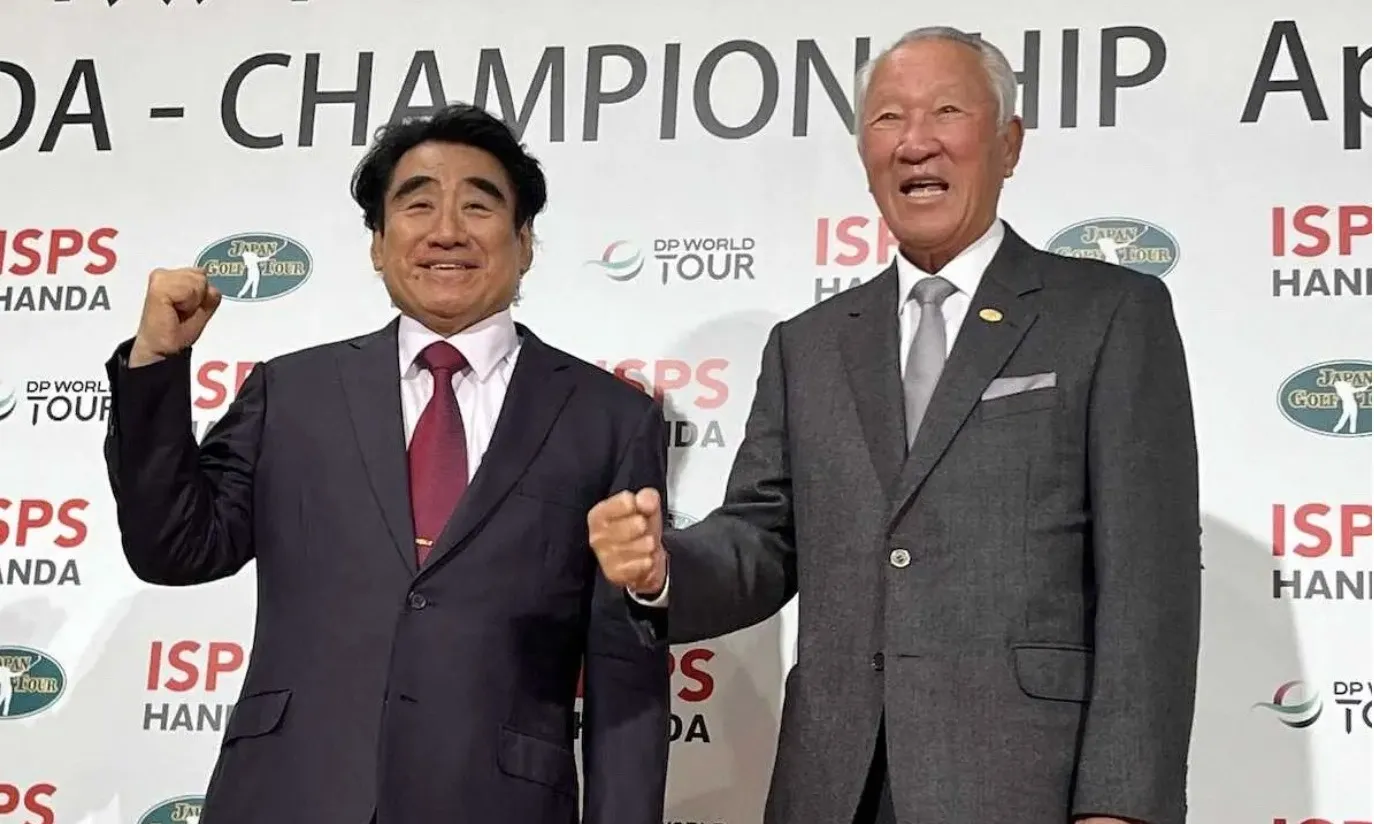

半田晴久ISPS会長(深見東州先生)によると、その精神は大谷翔平やイチロー、藤井聡太と同じ志であり、偉業を遂げる選手に共通したものだと言われていました。

20代から30歳くらいの選手たちが俄然上位を占めるようになった国内男子ゴルフ界において、これからも大いに気を吐いて活躍されることでしょう。

国際スポーツ振興協会設立の前年からプロゴルフを支援

今から15年前というと2006年になります。その前の年の2005年ごろから、深見東州先生は日本のゴルフ界で知られることになったと思います。

なぜなら、本格的にプロゴルフの支援を始めたのがその頃だからです。それまでは、1988年にブラインドゴルフを日本に紹介し、ブラインドゴルフ倶楽部(現日本ブラインドゴルフ協会)を立ち上げ、ブラインドゴルフの普及に専念されていました。

その活動は日本だけではなく、世界中のブラインドゴルフ界に及び、世界ブラインドゴルフ協会の創設に貢献されます。その後は、障害者ゴルフへの世界的支援活動へと大きく広がっていきます。

でブラインドゴルフは33年間、障害者ゴルフは16年間にわたり、世界中で支援活動を継続しています。

国内女子シニアの窮状を聞き、すぐさま大胆な行動に

それで、2005年には何があったかというと、米国のそうそうたる女子シニアプロを日本に招き、国内の女子シニア選手とともに「ワールドシニアゴルフレディースオープン選手権」開催にこぎつけました。

当時、国内女子シニアプロゴルフツアーは無いにひとしく、2004年に賞金総額500万の大会が1試合開催されたのみでした。

かといって、レギュラーツアーに45歳以上の女子プロが出場し、賞金を得るとなると、それは困難なことでした。レッスンプロのような副業も、ほとんど男子プロの独壇場で、入り込む隙がありません。

しかし女子シニアプロの中には、まだまだ頑張りたい、向上したいという選手は、けっこういたようです。

当時は宮里藍が世界でブレイクする前でしたが、国内女子ゴルフツアーも、シニアまでは手が回らない状況だったのでしょう。

深見東州先生は、そのような女子シニアプロの窮状を知ると、彼女らの意欲に応えるために一計を案じます。それが、米国の女子シニアツアーを日本に呼び、日本で試合を行うというものでした。

そのために米国女子シニアゴルフ協会(WSGA)に手紙を出し、CEOのジェーン・ブラロック氏に会うことになります。まったく、なんのツテもなかったそうですが、情熱を持って真正面からぶつかった方が欧米では道が開けると。これは深見東州先生の交渉術の一つと言えます。

そうやって渡米し、面談でプレゼンをした結果、良い感触を得ることができます。今度は日本女子ゴルフツアーとの交渉になります。

最初は、本当にそんなことができるのかと、信じてもらえない部分もあったようですが、ジェーン・ブラロック会長の親書が樋口久子会長に届き、開催が決まります。

ちなみにジェーン・ブラロック氏は、LPGAツアー27勝、12年間予選落ちが無いという途方もない記録を持つレジェンドゴルファーです。

しかも42歳で現役を引退した後は、メリルリンチに就職し営業で業績を上げ、さらに事業を立ち上げて独立します。そのような極めて有能な方で、多くのLPGAのゴルファーが集まり相談を受け、米国女子シニアゴルフ協会(WSGA)を2000年に設立しました。

その年の8月には女子シニアゴルフの試合を、賞金総額50万ドルで開催し、3日間で約3万人を集めました。翌2001年からはLPGA公式シニアツアーとして女子シニアゴルフツアーが発足します。2007年からはレジェンズツアーという名前に変わり、さらに2021年からは名称が「The Legends of the LPGA」に変わりました。

「ワールドシニアゴルフレディースオープン選手権」に錚々たるレジェンド参戦

この「ワールドシニアゴルフレディースオープン選手権」は、米国女子シニアゴルフ協会(WSGA)、世界ブラインドゴルフ協会(IBGA)、NPO法人日本ブラインドゴルフ振興協会(JBGA)主催のもと賞金総額30万ドルで行われ、日本女子プロゴルフ協会が特別協賛で名を連ねました。

世界と日本のブラインドゴルフ協会が主催者に名を連ねているのは、深見東州先生が、大会前日のプロアマ大会において多くのブラインドゴルファーを招待し、世界の有名プロとプレーできる機会を作ったからでした。参加したブラインドゴルファーの喜びは驚くほどのものだったそうです。

海外からは当時のシニアのトッププロ、レジェンドたちが次々と参加を希望しました。著名な選手が海外遠征で参加する場合、高額のギャランティを支払うことが常ですが、ノーギャラでいいから、日本に行きたいということになったそうです。

そしてジェーン・ブラロック氏は、この機会に米国女子シニアゴルフ協会の選手全員にはかり、深見東州先生を米国女子シニアゴルフ協会の理事にすることを決定します。のちに、レジェンズツアー会長に推薦され就任します。

レジェンズツアー(米国女子シニアゴルフ協会)のCEOにはジェーン・ブラロック氏から、現在はジェーン・ゲディス氏が就任しています。

なを、2006年には、米国出身のLPGAのレジェンド選手と、それ以外の地域出身のLPGAレジェンド選手が対戦するチームイベント「ハンダカップ」が導入されます。

この試合は、米国女子対欧州女子のソルハイムカップのレジェンド版のような試合といえますが、「ハンダカップ」では欧州やアジアなども含む全世界チーム対米国チームの試合になります。

ライダーカップを参考に始まりました。ライダーは人の名前ですが、この大会も、それにちなんで人の名前にしてほしいという米国女子シニアゴルフ協会からの要請により、「ハンダカップ(HANDA CUP)」と命名されます。2015年までレジェンズツアーの正式大会として毎年開催されてきました。

国際スポーツ振興協会の設立へ

話を戻しますが、「ワールドシニアゴルフレディースオープン選手権」は、大成功に終わりました。試合結果は以下の通りです。

そしてシニアツアーに注目が集まった効果により、国内女子シニアツアーの大会が急に増えはじめます。その年は5試合が開催される、画期的な成功につながりました。

翌年の2006年も、賞金総額40万ドルで、「ワールドシニアゴルフレディースオープン選手権」第2回大会が開催されました。

それ以外にも2年間で2試合ほど、深見東州先生の関連団体が主催する女子シニアトーナメントが開催されます。そして同じ頃、国際スポーツ振興協会が、スポーツによる社会貢献を実践するため、障がい者スポーツの幅広い振興を図るために設立されます。

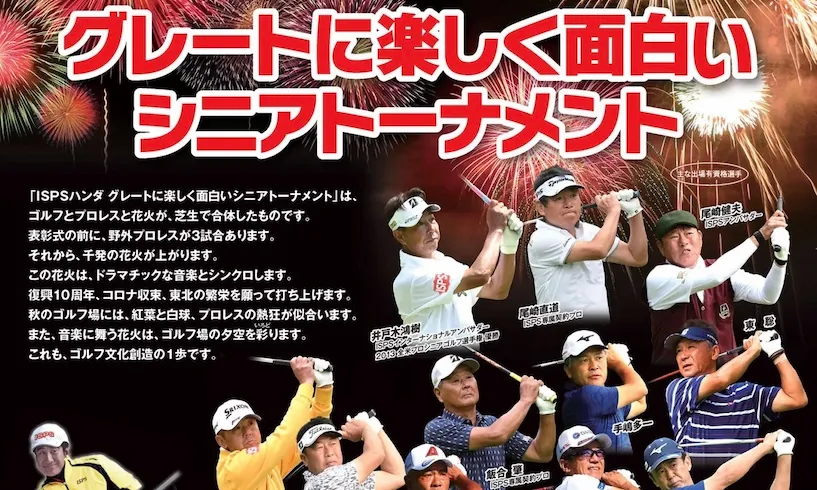

ボーリングなどゴルフ以外の競技にも国際スポーツ振興協会の支援は広がり、日本プロゴルフ協会会長の要請により、国内男子シニアゴルフツアー支援へとつながっていきます。

そのような設立から15年を経て、今では世界のゴルフ界で知らない人はいないほどの組織になりました。同時に、世界最大の障害者ゴルフ支援団体として、今日に至ります。

世界殿堂入りの女子プロらを含む往年の名選手が日本に集結し、磨きぬかれた技を披露した。

ワールドシニアレディース選手権が日本で開催。盲人ゴルファーと女子世界殿堂プロたちの競演

全米女子プロゴルフ協会公認のシニア競技、ワールドシニアゴルフレディースオープン選手権が、4月9、10の両日、静岡の伊豆大仁GCで開催された。

豪華な顔ぶれがずらりと揃った。通算88勝のキャシー・ウィットワース、パット・ブラドリー、パティ・シーハンのホール・オブ・フェイマーが3人。これに豪州の元祖ビジュアル系ジャン・スティーブンソンや、南ア出身のサリー・リトル(南ア)などを加えた世界各国の16人が試合に参加。これに加え、かつて米ツアー挑戦経験もある森口祐子、ト阿玉の永久シード選手をはじめとする8選手が日本から加わり、総勢24選手で、2日間36ホールを競った。

主催したのは世界盲人ゴルフ協会(IBGA)、米国女子シニアゴルフ協会(WSGA)、NPO法人日本盲人ゴルフ振興協会(JBGA)。意外とも思えるこの組み合わせは、一体どうして実現したのか。

JBGA名誉会長で主催者代表の半田晴久氏に話を聞いた。

「どうして女子シニアか、と問われれば、誰もやらないからです。男子シニアは減ったとはいえ試合がある。でも女子シニアはアメリカではあるけれど、日本ではない。シニアプレーヤーはどんどん増えているのに、この人たちは一体どうするんだろう? と心配になっちゃった。アメリカの選手達は社会還元ということを考えているから、ブラインド(盲人)ゴルフという趣旨にすぐに賛同してくれて実現に至った。これでブラインドゴルフというものが少しづつでも広まれば」と、スポンサーのつかない女子シニアにとっては救世主が現れたようなものだ。

米国では今年も3試合、女子のシニアトーナメントが行われるが、やはり「スポンサーを探すのは難しい」(ジェーン・ブラロックWSGA会長)。そのスポンサーをWBGA、JBGAが引き受ける。逆にブラインドゴルフ関係者にとっては、有名選手達がプレーすることで注目を集め、ブラインドゴルフについて世間に知らしめることができる。同時に大会前日のプロアマでは、トップブラインドゴルファー達をプレーさせることで、やりがいを与えると言うメリットがある。

実は、日本でも昨年、協会主催で第1回盲導犬チャリティLPGAエバーグリーンゴルフカップが行われている。「詳細は未定だが、第2回大会も7月ごろに開催予定」(日本女子プロゴルフ協会=LPGA小林法子理事)と、シニアトーナメントと社会還元を関連付けることには積極的だ。

それでも今回に関しては、話が持ち上がったのが急だったこともあり、主催者ではなく特別協力の立場にとどまっている。来年以降については前向きで「共催できればすばらしい」というブラロック会長同様、前向きな姿勢を見せている。

「できる限り続けたい。やがては米国(の協会に所属する各国出身選手を含む)と日本から半分づつ選手を出したい。今年は出られないけど来年は来る、とナンシー・ロペスも言ってくれている」(半田会長)と、この大会がこれから根付いてくれそうな気配だ。

また、ブラインドゴルフに触れることができるプロアマ戦とは別の意味で興味深かったのは、13人の日本ツアー勢が3つのスポットを争った大会2日前の選考会。50歳でシニアとなる男子とは違い、女子は45歳でシニアの資格を得るため、谷福美、小田美岐、大城あかねなど「もうそんな年齢?」という選手も多い。そうかと思えば女子プロ1期生の岡田美智子や4期生の横山美智子ら大ベテランも参戦するなど、懐かしさととも共に女子シニアという新しい世界への入り口としても興味深い大会となった。

ゴルフダイジェスト社

https://www.golfdigest.co.jp/digest/column/back9/2005/20050426c.asp