「日本カンボジア友好六十周年」、東京大薪能とカンボジア舞踊開催

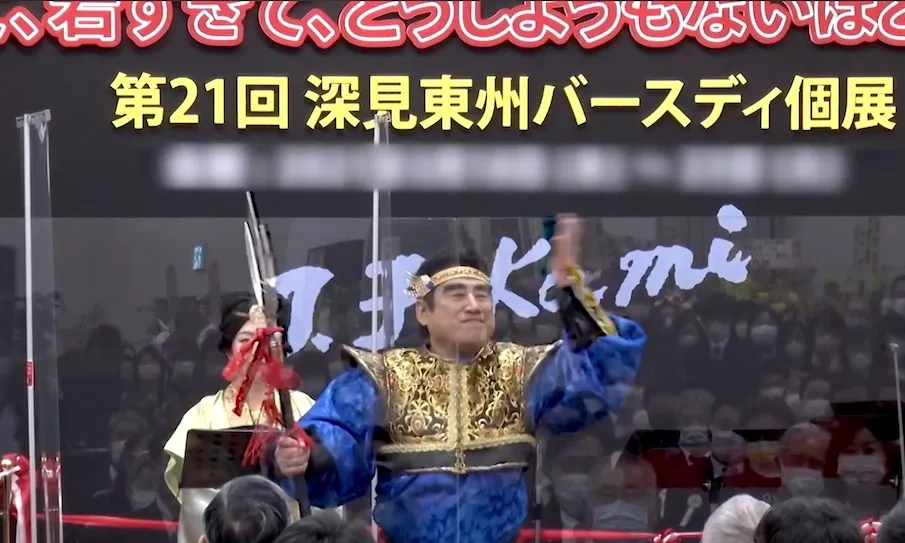

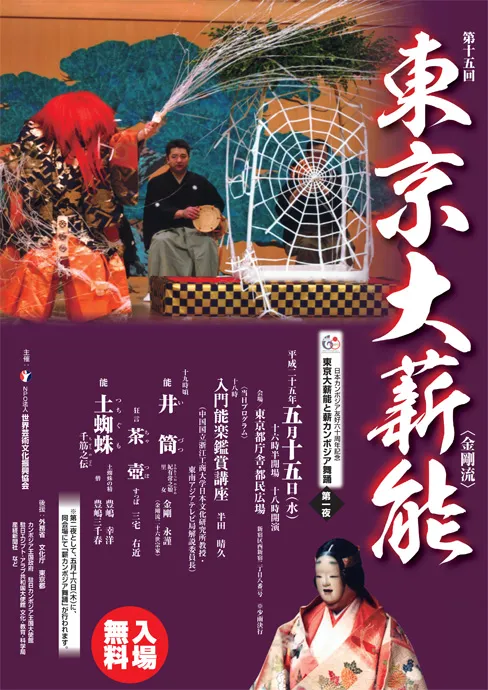

深見東州先生(本名:半田晴久)は、音楽など芸術関連イベントを通じて社会福祉活動の支援を行うNPO法人・世界芸術文化振興協会の会長を務められています。先月5月15日に、その世界芸術文化振興協会が主催する、「第十五回東京大薪能」に足を運びました。

思えば15年にもわたり、都庁の都民広場やお台場などで毎年薪能が行われてきました。唯一2011年だけは、東日本大震災がおきたため、中止になりました。ですので今年で15回目になります。

今回はいつもと少し違い、「日本カンボジア友好六十周年」を記念して、東京大薪能とカンボジア舞踊が2日間にわたり、開催されました。

カンボジア王国特命全権大使であるハオ・モニラット閣下より、「60周年を記念して文化的なイベントをやれないだろうか」と、半田晴久会長のもとに提案があったそうです。それでこのような形になったようです。

文化芸術の交流は、両国の友好にとってふさわしいと思いますね。

ところで、日本とカンボジアの国同士の友好にまで、深見東州先生は影響力をお持ちなんだなと思います。日本とカンボジア双方からの信用がなければできないことでしょう。

今年もまた、昨年に続き外務省、文化庁、カンボジア王国政府が後援していました。また、パンフレットには、都知事やカンボジア閣僚からの挨拶も、深見東州先生の挨拶とともに掲載されています。

内容ですが、15日第1夜は日本の古典芸能を代表する能楽が、16日第2夜はカンボジアを代表する古典舞踊が披露されました。

どちらも、ユネスコの世界無形文化資産に登録される、世界に誇る伝統芸術になりますね。両国の伝統芸術が、国際都市、東京の都民広場で行われることに大きな意義を感じました。この交流により、両国の相互理解と友好がますます前進することを願います。

詳しい内容は、下記の世界芸術文化振興協会のホームページで見ることができます。

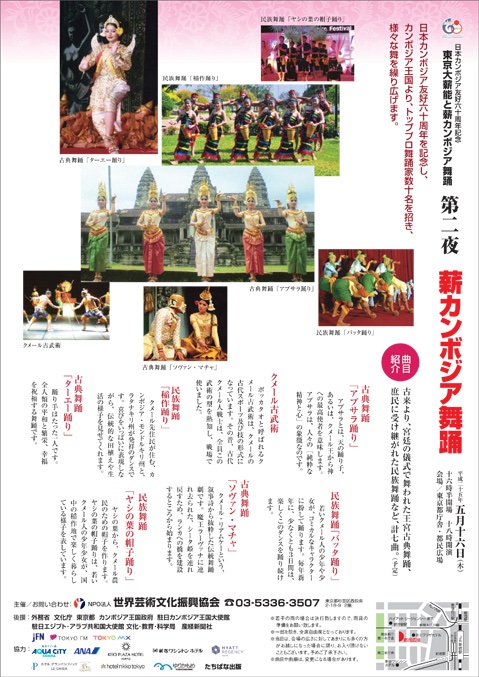

第2夜 カンボジア舞踊

話の流れから二日目に行われた「カンボジア舞踊」の様子から書いてみたいと思います。実はこの日、あいにくの雨模様となりました。幸い小雨でしたので、予定通り薪カンボジア舞踊は行われましたが、来場者のほとんどは傘をさしたままの鑑賞となりました。

あいにくの天気でしたが、それでも千人ぐらいはいたでしょうか。ほんとに雨の中、ご苦労様だなぁと思います。ただこの日ワールドメイトの仲間の姿は、ほとんど見かけなかったので、せっかく深見先生が挨拶をされるのにもったいないなと残念でした。

話はそれますが、深見東州先生の野外における公益活動で雨が降るのは珍しいです。僕が参加した野外での薪能や舞台では、雨が降った記憶がありません。それくらい深見東州先生は「晴れ男」というのか、雨が遠慮してどこかにいってしまうような方なのでしょうか。

この日の予報は雨でしたが、おそらく降らないだろうとたかをくくっていました。しかしこの日ばかりは開演時間が近づくにつれて雲行きが怪しくなり、次々と雨雲が発生し、都心めがけて吸い寄せられようにやってきました。

都民広場でも雨は避けられず、傘をさし、濡れた椅子をハンカチで拭きながら、「まあ、こういうこともあるのだろう」と、あきらめるしかありませんでした。

話を戻します。開演時刻になると、主催者である世界芸術文化振興協会を代表し、半田晴久IFAC会長(深見東州先生)の挨拶が始まりました。

まずは雨の中、わざわ来場してくれた人たちへ感謝の言葉をていねいに述べられました。そして、海外の人も多かったようなので、「日本では、晴れると今日は大変良い日和でといいますが、雨が降ったら降ったで、今日はなかなか風情のある良い日でといいます」という、日本の風習についてお話しされました。

日本では「恵みの雨ですね」、「良いお湿りで」などと、雨を残念なものととらえない美しい言い方がありますね。茶道で主人が客人をもてなすときも、晴れたら晴れたで、雨がふったらふったらで、いずれもよしとして楽しみ味わう感性が、日本の伝統芸術のなかにも伝えられています。

日本人はなんと豊かな心を持っているのだろうと、雨を恨めしく思った自分を反省しつつ聞いていました。そして、次にお話された内容には驚きました。

「実は、今日披露するカンボジア舞踊の一つは、雨乞いの踊りでもあるのです」「この踊りを舞うと、カンボジアでは必ず雨が降るそうです」というお話をされました。この日もその踊りを開演前に練習しはじめたころから、雨が降り始めたそうなのです。

そうか、それで雨が降ったのだと、ワールドメイト会員の僕は妙に納得しました。深見先生が出られる時は、めったに雨が降らないのに、雨を降らすカンボジア舞踊とはどういうものなのだろうと、雨が降っていることも忘れて雨乞いの歌の舞踊に興味をそそられました。

アプサラダンス

日本カンボジア友好六十周年記念『薪カンボジア舞踊』で披露された舞踊は、正しくはクメール古典舞踊、クメール民族舞踊、クメール古武術の3つの伝統舞踊から7曲と、日本とカンボジアの友好をダンスで表現した「フレンドシップ・ダンス」でした。

古典舞踊は、8世紀後半から隆盛したクメール王朝(アンコール王朝)時代、アンコールワット(王都の寺院)に伝わる踊りで、そのころ宮廷では、宗教儀式の際に、神々や王に舞踊や音楽が奉納されていたそうです。

それに対して人々の暮らしや農作業のなかから生まれたのが民族舞踊になります。

また、今回披露されたクメール古武術のボッタカオは、クメール王朝時代の兵士が戦場での防御と攻撃に活用した武術を、現代に甦らせたものだそうです。なかなか勇ましいものでした。

この中から、宮廷行事やセレモニーでのみ披露されたアプサラダンスを紹介しましょう。こちらは独特のなめらかな動き、柔らかい手の動き、やや重心を低くした踊りが特徴です。

指を反り返らせる動きは、ヒンズー教にでてくる蛇神ナーガの尾を表すそうです。そういえば、このナーガ、お釈迦様が悟りを開く時に守護したそうですが、怒ると旱魃に、なだめられると雨を降らすそうです。この日雨が降ったのは、この神様が喜んでいたのかもしれませんね。

この踊りの語源になっているのが、水の精、あるいはたいへんな美貌の天女といわれるアプサラスです。この天女は神様の接待役というのか、王に代わってアプサラスだけが踊りを通じて神に通じることできると、クメール王朝では信じられていたそうです。

ということでアプサラダンスが、とても重要な格式ある舞踊であることがわかります。カンボジア人が誇るクメール文化の華といわれ、ユネスコ世界無形文化遺産にも、2003年に登録されています。一時ポルポト政権時代に途絶えてしまったとも言われていましたが、継承できていたわけです。

当日、撮影はできませんでしたので、残念ながらその優雅な神秘の舞をお見せすることはできません。せっかくですから、YouTubeにアップされている動画を紹介します。

今回来日した、トッププロの舞踊家の生の踊りにはおよびませんが、雰囲気はしっかり伝わると思います。器楽奏者や歌う人でもかなり違う感じに見えるようですが。

これは、ポップな仕上がりになっていますね。画像も奇麗で、中国向け観光PR用なのでしょうか。

こちらの方が当日の雰囲気に近かった気がします。楽器には木琴や太鼓やチャケー(鰐琴)、コーン・トオチ(環状ゴング)などが使われていたようです。

歌も素朴な感じで、おそらくアンコール朝ではこんな感じだったのではないでしょうか。インドネシアのガムランにも似た、東南アジアの伝統音楽という感じです。不思議な魅力に溢れていますね。

いずれも手の指の動きに注目してください。しっかりナーガしてますね。やはりここが大切なポイントなのでしょうか。それから足のつま先の動きも独特な動きがあるのですが、映像では見えにくいかもしれません。

とにかく踊っている女性も衣装も、とても奇麗です。さすがアプサラスです。これにはナーガ様も癒され、雨を降らしてしまうのでしょうね。

アンコール遺跡に彫られたアプサラダンスのレリーフから再現されたと言われています。

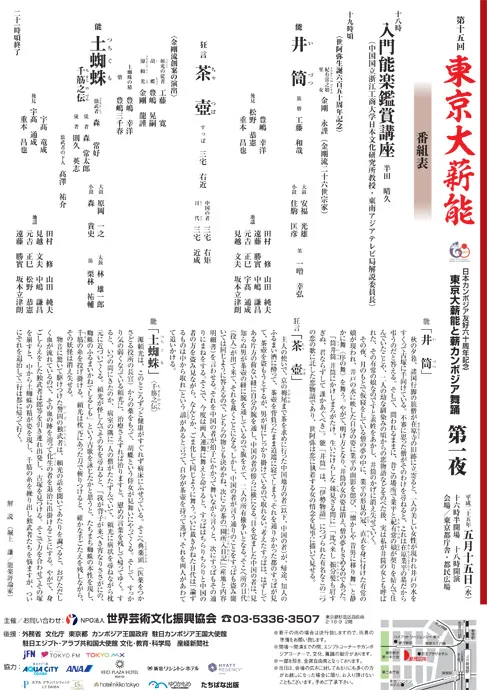

第1夜 第十五回東京大薪能

日本からはやはり古い歴史を持つ『能』が演じられました。このような両国を代表する古典芸能の交流を通じて、カンボジアと日本の外交関係樹立60周年を祝うのが今回のイベントの趣旨です。

駐日カンボジア大使のモニラット氏は、「文化は国民のアイデンティティーを確立し、異なる国民との間に個人対個人の友情を育むのに欠かせない役割がある」と述べました。そして、東南アジア最古の文明であるクメール文化の粋を見ていただく機会を実現して下さった半田晴久会長(深見東州先生)に謝意を表されました。

それを聞いて、今年の春に開催された深見東州作品展で挨拶されたエジプト大使の言葉を思い出しました。たしか同じようなことを言われていたと思います。エジプトの文化芸術に多大な貢献をしていただき、日本との友好にもつながったと感謝されていました。

そうやって深見先生は芸術を通して、世界中の人々との友好を深められているんだなと感じました。同時に深見東州先生という個人の範疇を超えて、国同士の理解の架け橋にもなっていると思います。

これが文化交流を行う大事な意義なのでしょう。だから、各国の首脳や大使等は、自国の芸術文化と教養に、深い嗜みがあるのでしょう。そうじゃないと、海外では相手にされないとは言いませんが、馬鹿にされ文化程度が低いと見られてしまうと思います。

一時期、日本が『エコノミックアニマル』などと蔑称されていたことがありました。それなども、そういう部分と無縁ではないと思います。

海外の政治家、外交官、あるいは企業家などは、遊び心豊かな魅力ある人物が多いそうですが、海外のエリートは抜群の実力を持っているだけでなく、スポーツをこなし、絵を描き、楽器を奏でる、ダンスを踊るなど、そんな人が多いようです。バージン・グループ創業者のリチャード・ブランソン氏などは、その典型のような人物でしょう。

日本人でも、ソニーの盛田さん等、それに近い人もいますが、全体的に日本人は海外の、特に欧米のエリートからすると、面白みに欠けると思われているようなので残念です。

芸術文化にも造詣が深いと、お互いの国の理解にも役立つでしょうし、ビジネスや政治的な国益の対立をも、円滑にまとめていく後押しになると思います。

似たようなことは、ゴルフにも言えると思います。親善や、交渉において活用する人も多いですからね。さすがに最近は、会社で社長がゴルフをすることに文句を言う社員はいないと思いますが、少し前までは日本でも、ゴルフは贅沢ということで悪くいう人がいました。

僕はゴルフはしませんが、ゴルフでの交流は、相手との距離を縮めますし、コミニケーションが深まるようで、難しい交渉がうまくまとまることも多いと聞きます。加えて健康管理,ストレス解消の面からも、トップの人たちがゴルフをしないと、もったいない気がしますね。

深見東州先生が、海外での評価が高いのも、今日書いたことと無縁ではないと思います。深見東州先生のような、国際的な視野と教養があり、対等にわたりあえる交渉術や、海外の人たちも唸らせるような才能を発揮する日本人がもっと出てくれば、海外の優秀な人材やVIPたちが日本への関心を深め、日本びいきになってくれるでしょう。

そうすると、世界での日本人への評価もかなり変わると思いますね。そういう日がくることを願っています。