44回目となる能舞台で「鷺」を舞う

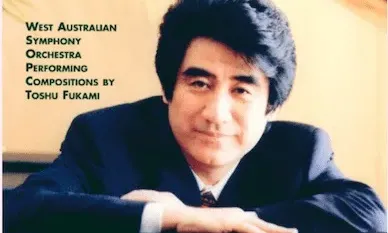

深見東州先生は宝生流嘱託免状、及び師範免状を取得された、社団法人能楽協会の会員です。職分 (職業的な能楽師) ではないプロの能楽師として、これまで43番の能のシテを演じました。

このたび、7月末に開催された宝生東州会の全国大会にて、新たに能「鷺」のシテを演じられました。

宝生東州会とは、深見東州先生が会主を務める能楽を学ぶ会です。能楽の会としては、所属会員が日本最大規模と言われています。

能「鷺」とは

大会には300人を超える練習生が参加し、仕舞や舞囃子、謡や能を演じたそうです。その最後に、会主である深見東州先生自ら、能「鷺」を奉納されました。

この演目は、目安として元服前の子どもか、還暦以降の人だけがシテをつとめることを許さているとのことです。その年齢は世俗の色が薄く、その分神の領域に近いからだと言うことです。

能楽師にとって、節目となる習物(特別に伝授を受けなければ上演が許されない曲)を、あるいは習の役を初めて演じることを披き(ひらきもの)と呼びます。ひらきものを無事に済ませると、一段上がってみられるそうです。その分技量や人格的にも高いレベルが要求されます。

シテ方では、「石橋(しゃっきょう)」「道成寺(どうじょうじ)」「猩々乱(しょうじょうみだれ)」「翁(おきな)」などがあり、深見東州先生は「道成寺」以外は全て演じました。

そして、この「鷺」もひらきものですが、能面をつけない直面で舞うことになっています。鷺をかたどった被りものを頭の上につけます。

「鷺」という演目は、頭に2本の飾り羽がある、サギ科の鳥「五位鷺」の名前の由来になったと言われています。

第60代醍醐天皇の時代の物語なので、西暦900年前後くらいになるかと思います。能の演目としてはかなり短くて、あらすじも複雑ではありません。

京都の神泉苑で、夕涼みの宴が催されていたときのことです。池に舞い降りている鷺を捕らえてくるよう、帝に言われた臣下は、鳥だけに捕らえられるかどうかわからずにいました。

臣下が近づくと、案の定、鷺は飛び立ち逃げようとします。帝の勅命なので従うよう、臣下は鷺に語りかけます。すると、鷺は地に降りてきておとなしく捕まるのでした。

それを見た人々は、帝の御威光を称え、帝はその鷺と臣下に五位の爵位を授けられました。鷺は優雅に舞い、その後は放たれて、飛び去っていきました。

そのように、とてもあっさりとしたストーリーですが、重習(おもならい)という、修得には師匠の免許を必要とする習物(ならいもの)の中でも、特に重要な演目になるとのことです。今回の発表会では、宝生流宗家の許可をいただいたそうです。

能の舞台は、シテを目立たせるために、シテのみが煌びやかに着飾る一点豪華主義だと言われています。ですがこの「鷺」は、帝をはじめ、登場する貴族たちの衣装もなかなかに煌びやかなものでした。

シテの鷺の衣装は、全身が白い衣装でした。深見東州先生が特注して作らせたもののようです。

能「鷺」の舞台を鑑賞

説明が長くなりましたが、観劇した感想を少し書いておきます。

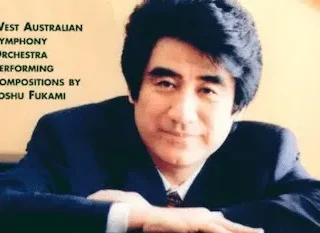

一番感動したのが、シテの鷺が登場したときでした。清楚ながらも、大ぶりの衣装で登場するのですが、本当の鷺に見えたんです。

深見東州先生は、鷺になりきられていたのでしょう。そのたたずむ姿が、一瞬鷺に見えました。実際の鷺の姿とは程遠いはずなのに、鷺に見えてしまうから不思議です。

お能では、能面を付け替えることで、年をとった男性が若い娘を演じ、鬼や神も演じます。能面をつけたから、そう見えるのではなく、内面からなりきることによって、そう見えるのだそうです。

声は男の野太い声のままで、女性に見えてしまうというのが、一流の能楽師だと聞いたことがあります。

こればかりは観劇しないとわからないと思いますが、たしかにこの日、一羽の可愛らしい、清楚な鷺が舞台に降り立ちました。そして、優雅に舞い、去ってゆきました。

僕にはそう見えました。終わってみると、ただ、それだけのことかもしれませんが、日本の伝統芸術の真髄に触れた気がして、とても豊かな気分になり、余韻に浸りつつ帰路につきました。