世界開発協力機構主催、各界リーダーが集結「WSD世界人権サミット」に参加して

ワールドメイトでも、人権に関わる話を聞くことはありますが、今回はまとまった情報をたくさん聞けたので、WSD人権サミットに参加して良かったと思います。

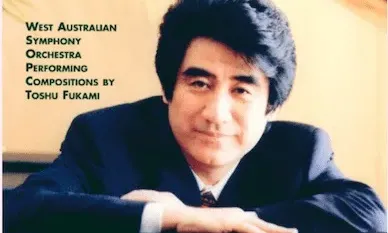

はじめに主催者代表の半田晴久WSD総裁(深見東州先生)が言われていましたが、中東や遠い国の問題であり、日本には関係ないという認識を改めることも、今回のテーマということでした。

おっしゃる通り、ある程度の関心は持っていたつもりでしたが、今回参加するまでは、やはり他人事のような感覚でいたと自覚しました。

人身売買はテロ組織とも関係が深いとのことで、たとえばインドネシア人がテロ組織に買われ、日本に来る可能性もあるとのことです。他人事ではないと思いました。

現在年間に、数百万人もの人身売買が行われている事実と、その7割は女性や子供だそうです。性的な搾取だけでなく、タイの元副首相の話によると、生産コストを下げるための、強制労働の犠牲者が80万人いると言われていました。

初めて聞く、信じられない酷い話だと思ったのは、発展途上国にPKOで派遣された隊員が、派遣物資と引き換えに性的関係を求めるそうです。

また少額のお金やお菓子を与えて少年との関係を持つなどの性的搾取が行われていることが、多数の国から報告されているそうです。

直接の人身売買とは違いますが、人道的な見地から派遣された隊員が、一部だと思いますが、このような行いをすることに衝撃を受けました。

いずれにしても、このような問題の背景には紛争や極度の貧困があるわけです。そのためでしょうか、人権の被害を受けているという意識がなかったり、被害を受けても仕方がないと思う人もいるそうです。これも悲しいことです。

半田晴久総裁(深見東州先生)は、個人レベルでの意識を変え、同時に世界的な連携と、両方が必要だと言われていました。

複雑な状況が入り組んでいることが、少し理解できました。解決は一筋縄ではいかないでしょうけど、社会の闇とも言える人身売買問題が無くなるためには、争いや貧困の解決なしには無理なのかと思いました。

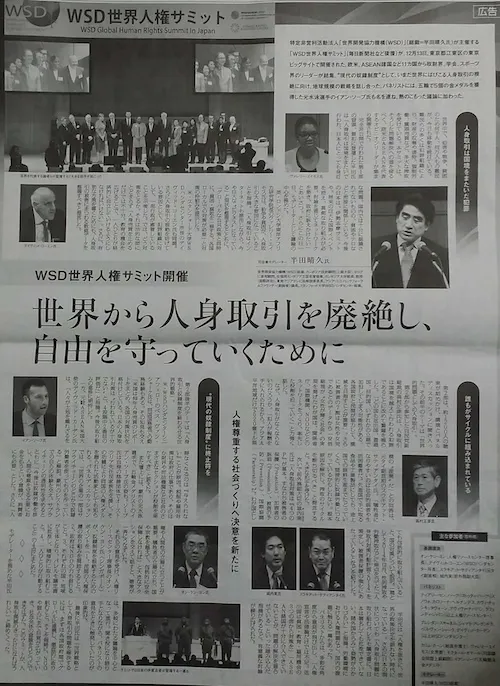

毎日新聞掲載記事より

今回聞いた内容を再現するのは、なかなか難しいです。サミットの内容をまとめた広告記事が、後日、2016年1月26日の毎日新聞に掲載されましたので、そちらを追記しました。ぜひ参考にしてください。

世界から人身取引を廃絶し、自由を守っていくために

特定非営利活動法人「世界開発協力機構(WSD)」(総裁:半田晴久)が主催する「WSD人権サミット」(毎日新聞社などが後援)が、12月13日、東京都江東区の東京ビッグサイトで開催された。欧米・ASEAN諸国など11ヵ国から政財界・学会・スポーツ界のリーダーが結集。

「現代の奴隷制度として、いまだ世界に蔓延る人身取引の根絶に向け、地球規模の戦略を話し合った。パネリストには五輪で5個の金メダルを獲得した元水泳選手のイアン・ソープ氏も名を連ね、熱のこもった議論に加わった。

毎日新聞2016年1月26日付紙面より 人身取引は国境をまたいだ犯罪

世界中で迫害や戦争、貧困のために何千人、何万人もの難民が、今日も移動を続けている。難民らの多くは犯罪組織により、財産の収奪や虐待、強制労働、臓器売買など多大な搾取を受けている。本サミットは、そうした問題解決への道を探るべく、欧米とASEANを代表するオピニオンリーダーが集まり開催された。

完全非公開で行われた第1部の冒頭、最初に登壇した半田氏は「人身取引は国境をまたいで行われ、日本人にとっても身近な問題。国内では十分に認識されていないものの、貧困やテロなどと密接に関係している。今後の日本は、伊勢志摩サミットや、将来の巨大な国際イベントを控え、真剣な取り組みが必要。討論を通じてネットワークを築き、政府に訴えかけたい」とあいさつ。さらにこの日一日、モデレーターとして議論の中心を務めた。

英・ロンドン大学東洋アフリカ研究学院長のヴァレリー・エイモス氏は、紛争や貧困が人身取引の大きな要因となっていることを指摘。「人身取引はインターネットも悪用しながら、今や巨大なビジネスになっている」と現状を整理するとともに、「グローバルな公共施設と同時に、貧困・腐敗を一掃する、各国ローカルでの対策が必要」と対策の枠組みを提示した。

米・スタンフォード大学WSDハンダセンター所長のデイヴィッド・コーエン氏も同調。さらに人身取引の根絶を妨げている要因として、犯罪組織に対し一部行政が癒着していることを示唆した。ではどう対策を取るか。それは法的な面にとどまらず「人身売買を止めるだけでは不十分。教育の機会を広げることで、一人一人が経済的に自立していけるようにしなければいけない」さらに、有効な方策を導くためにも、人身取引の被害にまつわる数値データーを整備すべきと提言した。

誰もがサイクルに組み込まれている

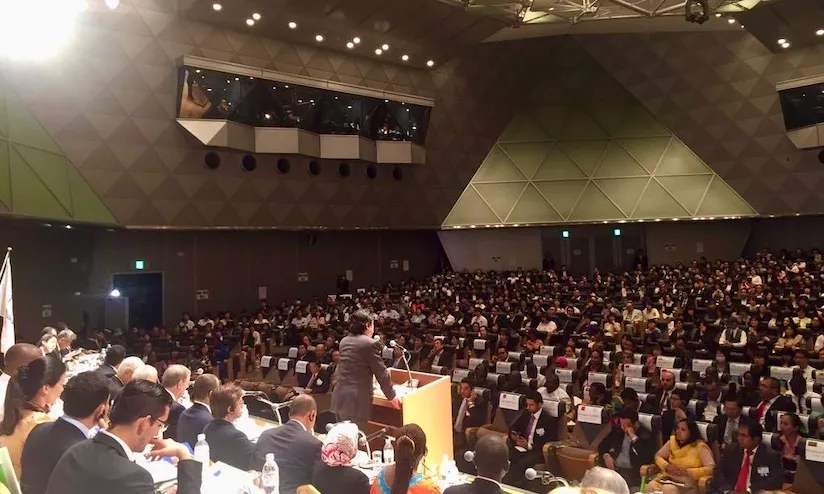

第2部は、約1200人の聴衆がつめかけ、講演とパネルディスカッションに聞き入った。その前半のテーマは「世界的問題としての人身取引」

第2部から参加した自民党副総裁の高村正彦氏は、人身取引は国境を越えて行われる犯罪であることに改めて警鐘を鳴らした。「どの国も送出国、通過国、目的国、いずれかの立場で加担してしまう可能性がある。各国政府と民間が協力して、撲滅を目指すことが重要。」

さらに被害者の7割は女性や女児であるとのデーターから「安倍総理が、女性が輝く社会、の実現を掲げたわが国は、関係省庁、国際機関、NGOなどとのネットワークをつくり、率先した役割を担っていく」と力強く話した。

なぜ、人身取引が無くならないのだろうか。「犯人が報酬を手に入れられるから。アジア太平洋地域だけで520億ドル規模の産業だ」との回答は、元タイ副首相のスラキアット・サティアンタイ氏。

「犠牲者になりやすいのは社会的弱者や生活貧困者だ。先進国で手に取る食品や工業製品にしても、途上国での原料生産までたどっていくと、間接的に奴隷労働につながっているかもしれない。根本原因を解決し、搾取のサイクルを断ち切るべき」と提言すると大きな拍手を浴びた。

次いで、前外務副大臣の城内実氏は「人身取引対策は『4つのPが基本。すなわち被害者の保護、加害者の訴追、被害の予防、国際協調だ。わが国としても包括的に取り組んでいる。」と、国の対策について説明。一環として2014年12月、性的搾取や労働搾取などに焦点を当てた「人身取引対策行動計画2014」を策定し、被害者保護の強化にあたっていることなどを紹介した。

半田氏は「人権を抜きに、世界の政策決定を語れない時代になっている」さらに日本の現状についても「人身取引問題に取り組むパレルモ議定書に、日本は署名しても批准できていない。諸外国から見て姿勢がわかりづらい」と指摘。労働環境における人権問題など、国内の課題に触れる一幕もあった。

パネリストからは、多彩な角度から意見が飛び出し、「人権宣言や法律論だけでは不足。送出国は貧困・教育・雇用機会の3つの面から対策を」「ASEAN諸国が十分に介入できていないことが、問題の解決を遅らせている」といった踏み込んだ指摘があるなど、有意義な討論が繰り広げられた。

現代の奴隷制度に終止符を

第2部後半のテーマは「人身取引と奴隷制度を終わらせる世界的戦略」

米・WSDハンダセンターシニアフェローのベス・ヴァン・シャーク氏は、同国国務省での勤務経験もある。その知見も交え「米国は毎年人身売買のレポートをまとめ、各国の対策状況を格付けしている。日本の人身取引対策は、”行われいるが十分ではない”、と4段階中の2番目の評価だ。」と指摘。今後の取り組みの進捗に期待した。

一方、元駐ASEAN米国大使のデイヴィッド・カーデン氏は、「人々が土地を離れざるを得なくなるのは『与えられない』ことが原因。税制や雇用対策は政府の仕事であり、そのほか財界や司法機関など社会のさまざまなせくしょんが役割を果たすべき」と訴えた。

また壇上には、豪州の元水泳選手で五輪金メダリストのイアン・ソープ氏の姿も。ソープ氏は自身の慈善団体でオーストラリア先住民家族を支援し、その功績により同国の人権メダルを送られた活動家としても知られる。

パネルディスカッションでは、「世界の企業の一部はサプライチェーンのどこかで奴隷労働者を使ってものを作っている」と解説。豪州のレストランでの自らの体験を交え、サプライチェーンの透明化を求めるとともに「今後は奴隷労働を排し、人間の尊厳を守る企業にお金を払うという意識が消費者にも必要」とした。

さらに「人権や人間性の立場に立つことが重要。犠牲者の立場に立ち、国や宗教を越えて、包括的に安全保障しなければ」と大きなアクションを交えて話すと、聴衆が一斉にうなずいた。

それらの意見を受け、人権リソースセンター理事長のオン・ケン・ヨン氏(シンガポール)が、奴隷制度を根絶するためのポイントを「1、民間の人権保護の取り組みを奨励すること。2、政府はNGOの力も借りること。3、それぞれの国・地域が主体となり、パレルモ議定書に批准し、積極的に取り組むこと。4、一人ひとりが行動すること。」の四点にまとめた。

モデレーターを務めた半田氏は、多岐にわたる議論を中心となって進行。聞き役になり語り手となりながら、パネリストの意見をときに触発していたのが印象的だ。

最後に半田氏は「世界戦略として人身取引の問題を解決するには、まずは各国政府間でグローバルに連携し、徹底的に取り組むこと。そこを端緒に、NGOや個人にまで自覚が広がっていき、社会全体の意識を一つにできるはずだ。このサミットが、人身取引減のきっかけになればうれしい」と締めくくった。

月刊誌に掲載されたサミットの内容

さらに、毎日新聞が発行している毎日フォーラム2016年2月号に、「WSD人権サミット」の詳しい詳細が掲載されました。こちらも非常に参考になります。

WSD世界人権サミット開催「人身取引」を撲滅する取り組みの強化を

国内外のさまざまな問題に民間の立場から貴重な提言を行なっている世界開発協力機構(WSD、半田晴久総裁)と、スタンフォード大学WSDハンダセンター、インドネシア大学人権リソースセンターが共催する「WSD世界人権サミット」が2015年12月13日、東京ビッグサイト国際会議場で開かれた。今回は「現代の奴隷制度」と言われる人身取引(人身売買)に関する認識を、世界に喚起するとともに解決策を見出すことを目的に開かれた。

人身取引はテロ同様に世界の大きな課題

WSDはこれまで、ビル・クリントン元アメリカ大統領やトニー・ブレア元イギリス首相ら、各国の指導者を招いてサミットを開催し、世界が直面する課題について議論してきた。今回の「世界人権サミット」では、テロリズムと同じように喫緊の人権問題になっている人身取引が取り上げられた。WSDの半田総裁は「どこの国も、何らかの形でその影響を受けているのが人身取引だ。テロと結びつくことも多く、このサミットの議論を通じて人身取引に対する意識を深めてほしい」と開催の意義を語った。

非公開の午前の部では、人身取引に詳しい各国の専門家20人ほどが参加し、基調講演とパネルディスカッションが行われた。

冒頭の挨拶で、エジプトのモクタール・オマールIPU(列国議会同盟)上級顧問が「IPUは各国議会で構成された国際機構で、政治的対話と具体的行動を通じ、世界の民主主義を擁護することを目的にしている。IPU所属の議員は法を作り、犯罪者の訴追もできる。人身取引に対し国際的レベルで取り組み、予防する力がある。人身取引は重要な課題だが、テロの問題が大きくなり優先順位が逆になってしまった」とIPUの役割と対応について説明した。

基調講演でロンドン大学のヴァレリー・エイモス東洋アフリカ研究学院長は「テロの脅威にさらされているヨーロッパでは、抑圧や紛争が原因で何万人もの難民が生まれた。そこでは人身取引も行われ問題となっている。2010年のILO(国際労働機関)推計のグローバルレポートでは、人身取引の犠牲者は2100万人にとなっているが、2014年には3600万人が奴隷問題の犠牲者になったという数字もある。この手の調査の犠牲者数は、隠蔽によって実態を把握しにくくまちまちだが、何千万人もいることを認識すべきだ」と世界の人身取引の実情に理解を求めた。

続いてWSDハンダセンターのデイヴィッド・コーエン所長が「人身取引がなくならない原因に、密航業者と政府の癒着を挙げる向きもある。汚職も関係ないように見えて実は関係がある。先ほど犠牲者数の問題が指摘されたが、データーが不正確のままでは的確な政策ができない。犠牲者数の実態を知る努力を続けたい」と語った。

世界の各地に存在する人身取引の問題

基調講演の後にパネルディスカッションが行われ、各国の参加者から意見を求めた。タイの英字紙「ザ・ネイション」編集長のカヴィ・チョンキッタヴォーン氏は「国際社会はヨーロッパに流入する難民に関心を向けているが、タイは北朝鮮からの脱北者の中継地となっている。そのことをタイのマスコミはあまり報道しない。ジャーナリズムのネットワークを拡大するとともに、国民と指導者は人身取引を防ぐ意識を持たないといけない」と課題を指摘した。

インドネシアのラフェンディ・ジャミン人権リソースセンター理事は「今年ASEAN加盟国は、法律的に効力のある経済協力の条約を締結した。それと同時に、各国政府は人身取引に対しても協力し取り組むべきだ」と主張した。

インドネシア法務人権省のハークリトゥティ・ハークリスノウォ人権部長は「人権取引はASEANにとっても長年の課題だ。データーも不正確で、法整備もされていない。ただ、ASEANは閣僚レベルで越境犯罪に取り組むことや資金集めにも合意をしている」とASEANの取り組みを伝えた。

イギリス国籍のカリム・カーン勅撰弁護士は「私はイスラム教徒であることに誇りを持っている。女子を教育することは天国を築くことだと、預言者は説いた。今の社会の流れは女性に機会を与えようとしている。イスラム教徒の家族に対し、女子に教育するのは義務であり、誇りにすべきだと教えなければならない」と差別のない教育の大切さを訴えた。

午前の部の最後に半田総裁は「多様で活発な意見を拝聴した。日本では、人身取引よりも労働問題の側面がクローズアップされる。今後も、幅広く人身取引の問題を注視していきたい」と抱負を語った。

労働詐取にも救済の手 四つの「P」で保護政策を強化

午後の部は「世界的問題としての人身売買」をテーマに行われた。冒頭挨拶した高村正彦元外務大臣は「人身取引は国境を越える重大な犯罪であり、その差し迫った脅威に無関心でいられる国は一つもない」と断言した。さらに「どの国も被害者の送出国、通過国、目的地国のいずれかの立場で意思に関係なく犯罪に加担する可能性がある。人身取引は被害者の7割が女性であり、「女性が輝く社会の実現」を掲げる日本は、国際社会で率先した役割を担う覚悟である」と人身取引に積極的に対応する姿勢を示した。

基調講演ではタイの元副首相・外相でアジア平和・和解評議会のスラキアット・サティアンタイ会長が「人身取引は、アメリカのケビン・ヴェール博士が1999年に出した『ディスポーザブルな人たち〜新しい奴隷制度、グローバルな経済の中で』で、近代の奴隷制度であるとはっきり断定している。奴隷は過去のものではなく、今も世界中にある」と訴えた。サティアンタイ会長は、2010年のILO推計で人身取引が世界で2100万人の犠牲者を出したことをあらためて取り上げるとともに、国連の推定では、毎年世界で60万〜80万人が人身取引の犠牲となり、アジア・太平洋だけでも520億ドルの産業になっていることを報告した。

さらに続けて「人身取引は紛争地で多く見られる。性産業や強制労働に従事させられることや、臓器を取られ売られる場合もある。また、90ドル払えば人間一人を強制労働で縛ることができる。ASEAN閣僚会議は2015年11月、人身取引、とりわけ女性と子供の取引防止条約に署名した。社会的に人身取引が栄えない状況を作っていく方針で意見がまとまった」とASEANでの討議を伝えた。

続く基調講演で前外務副大臣の城内実衆議院議員が「わが国の人身取引の被害者はおもに、性的搾取にあった女性や児童だ。政府は2014年12月、『人身取引対策行動計画2014』を策定した。この計画では労働搾取の被害者についても保護政策強化を掲げている。現在政府は、被害者の保護(Protection)、加害者の追訴(Prosecution)、被害の予防(Prevention)、協調(Partnership)の4つの『P』に力を入れている」と人身取引に対する日本政府の取り組みを紹介した。

元ASEAN事務総長だったオン・ケン・ヨン人権リソースセンター理事長は「ASEANは人身取引で、多くの合意事項を決め、宣言もしている。パレルモ条約(国際組織犯罪防止条約)もASEAN諸国が署名国となった条約のひとつ。パレルモ条約を実行に移そうと、15年間最善を尽くしてきたが、現実は十分ではなかった」と語った。オン・ケン・ヨン理事長によると、ASEAN地域で人身取引がなくならない理由は、各国の警察、税関、湾岸機関、軍が一丸となって対策を講じなければならないが、それが難しいこと。国民の人身取引に対する意識が十分ではないこと。そして、真の解決策は送出国の雇用を増やすことだが、経済開発がなかなか進まないことを挙げた。人身取引の被害者たちは、母国に仕事がないから出稼ぎをして家族に送金をしている説明した。

イギリスのヴァレリー・エイモス・ロンドン大学東洋アフリカ研究学院長は「この問題が複雑であることがよくわかった。送出国には貧困や腐敗、教育の不足、雇用機会不足の問題がある。経由国もまた違った問題を抱えている。イギリスにも奴隷的な状況が存在しているのは事実だ」と語った。

人身取引対策の実現へ 認識不足も課題に

人権リソースセンターのラフェンディ・ジャミン理事は「ASEANの人道組織に身を置いて6年になるが、いまだに友人や同盟国の人に、人身取引は人間の安全の問題という基礎的なことを説明しなければならない。人権のガイドラインは重要で、対策も分かっている。それが実現しないことに力不足を感じる」と語った。

この後に半田総裁が「安全保障には、伝統的な安全保障と、非伝統的な安全保障がある。伝統的な安全保障とは軍事力で国家・国民の生命財産を守ること。新しい非伝統的な安全保障は、人の安全保障だ。人身取引から身を守るのは人の安全保障の問題。日本は縦割り行政で対応がバラバラだ」と日本での問題点を指摘した。

城内元副大臣は「日本は2014年人権売買取引行動計画を策定し、関連法執行の特別チームが協力し、法執行面で実効的な措置を講じることを決めた。同時に人身取引対策推進会議で、官房長官をヘッドに各省庁が横断的に集まって議論をする推進会議を作った。この問題を積極的に世界最高レベルで取り組んでいく決意で、あらゆる実行的な措置を実施している」と対策は講じつつあると説明した。

PKO職員も不正行為 防止に向けた対応が急務

午後の会議は続いて「人身売買と奴隷制度を終わらせる世界的戦略」をテーマにしたパネルディスカッションに移った。

まず、スタンフォード大学のベス・ヴァン・シャーク客員教授が「私はアメリカ国務省に在籍していた。人身取引の解決方法はグローバルで、先ほどの四つの「P」でいえばパートナーシップが重要だと思う。国際レベル、各国レベル、そして市町村レベルそれぞれの戦略も必要だ。アメリカは人身取引対し、非常に強力な法制を持っている。人身取引の被害者を保護する法律もあり、被害者がアメリカにとどまれる措置もある。企業に強制労働がないか確認する機構もある。アメリカは閣僚レベル、国務省、諜報機関、国際海外開発援助部門などが関わる特別チームを持ち、問題に取り組んでいる」とアメリカの対策について説明した。

マレーシアのシャラマ・アレゲンドラ国際弁護士は「国連の援助機関の職員が性的搾取に携わったという事実がある。大きな問題なのに誰もこの問題を提示しないので、あえてこの場で申し上げたい。2015年初めての中央アフリカ共和国で、フランスのPKO職員が飢えた11歳の子供に性的行為を行い、代わりにビスケットを与えた。他にも17人のPKO要員が関与した。ハイチでは2007年11月、スリランカのPKO兵士がハイチの67人の女性をスリランカに連れ帰り、売春宿に押し込んで売春行為をさせた。のちに女性たちは救出され、111人のスリランカのPKO兵士は国連のミッションから排除された。カンボジアのNGOレポートは、PKOが一年間活動している間に、子供の売春が6千件から2万5千件に急増したと指摘している。何が起き、誰が被害者か、正確に情報を発信していかないといけない」と驚くべき事実を紹介した。

特別ゲストとして参加していたオーストラリアのイアン・ソープ氏は「私が、人身取引に対し行動を起こしているのは簡単な理由から。世界をより良い方向に変えて、犠牲者を救っていきたいと考えている。人身取引の存在を認識することが解決の始まりと考えます。犠牲者は声を上げられず、苦しい思いをしている。その人たちを救っていきたい。ナショナリズムや宗教に関係なく安全保障は提供できる」とこの問題に積極的に向かい合うと発言した。

ロンドン大学のヴァレリー・エイモス東洋・アフリカ研究学院長が、イアン・ソープ氏に続き「確かに、私たちが世界を変えなければならない。人身取引をなくしたいという意識を持つべきだ。今日はひどい話をいろいろ耳にした。こういう話を一切許容してはならない」と力強く訴えた。

最後に半田総裁が「人身取引の問題は、やはり政府間の高い所での取り組みが大事だ。しかも、政府同士がグローバルにネットワークを持つことが大切で、それができれば、ある時点で問題は劇的に解決する。アメリカで奴隷制度が、南アフリカでアパルトヘイトがなくなったように、人類は愚かな行為も多いが、見識のある人が頑張っている限り必ずいい方向に向かう。このサミットが、解決への一つの転機になればと思う」と会議を締めくくった。

毎日フォーラム2016年2月号誌面より