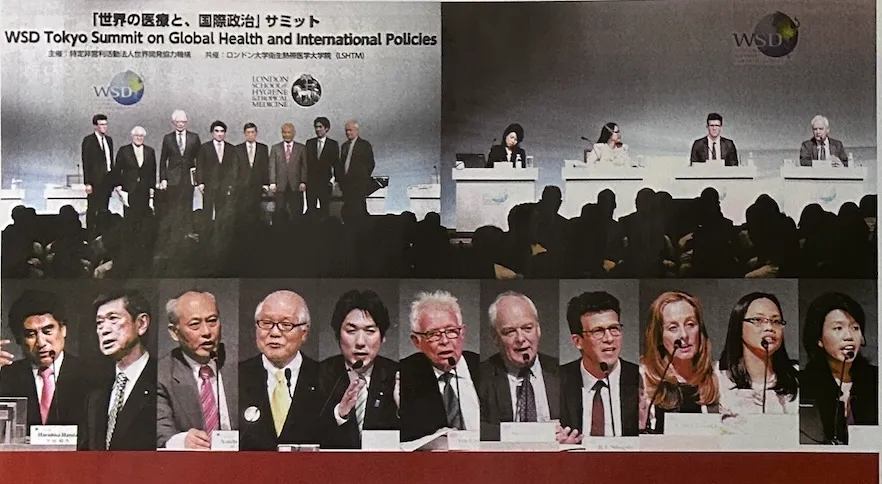

WSD主催、「世界の医療と、国際政治」サミットに参加して

世界開発協力機構(WSD)とロンドン大学衛生熱帯医学大学院(LSHTM)が共催する、「世界の医療と、国際政治」サミットに参加してきました。

会場となったグランドハイアット東京に、多くの人たちが詰めかけていました。本会場は1000人収容と聞きましたが、別室のモニタールームにも数百人の人たちがいて、立ち見が出るほどだったそうです。

医療関係者も大勢来られていたようです。ピーター・ピオット教授は医療界にとてつもなく大きな足跡を残した方ですからね。

ただ、ピーター・ピオット教授のお父様が急逝され、葬儀のためロンドンを離れることができず、来日ができませんでした。残念ではありますが、講演内容を録画して送ってくださり、それを視聴しました。

半田晴久世界開発協力機構総裁(深見東州先生)が司会兼モデレーターを務め、サミットは定刻に始まりました。

すべての国が署名した世界人権宣言(1948年)第25章には、「 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。」とあります。

これに基づき、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)とは、世界中の誰もが、適切な健康増進、予防、治療、機能回復に関するサービスを、支払い可能な費用で受けられることを意味するそうです。

日本には国民皆保険のような保険システムが1961年に確立しますが、開発途上国においても、近年、保険医療サービスへのアクセスがかなり改善されていることを、今回のサミットで知りました。

しかし、アフリカや東南アジアなどでは、例えば近くに医療施設がないとか、あったとしても技術が不十分であるとか、また、貧困により治療費が払えず受診をしないケース、また、支払いのために一層の困窮を招いてしまうケースなどがあり、まだ実現できてない人々が多くいるそうです。

UHCの実現への取り組みは、2012年12月の国連総会において、国際社会の新たな共通目標として決議されました。先ほどの世界人権宣言にもある通り、引き続き継続した活動がなされているとのことです。

話は逸れますが、ワールドメイトが病院建設資金を提供し、運営費や診療費などを長期間支援してきたカンボジアのシアヌーク病院も、長い間無料診療を続けてきました。当時、カンボジアはアジアの最貧国であり、無料でなければ受診することができませんでした。

最近は首都プノンペンにおいて、多くの病院が貧困者に無料診療するようになったそうです。首都以外の地域ではまだまだですが、ワールドメイトでそのような状況を聞いていましたので、途上国における医療へのアクセスが、この十数年で改善されていることは感じていました。

シアヌーク病院では、アジアで最も高いHIVの感染に対しても、大きなサポート体制をとっています。

日本でも、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の実現を目指して、様々な貢献や取り組があることも知りました。

現在は感染症があっという間に世界に広がる時代です。日本は2000年のG8九州沖縄サミットで、感染症対策を議題として取り上げました。その成果が、グローバルファンドの創設につながり、エイズや結核、マラリアなどの対策に大きな貢献になったそうです。

2008年の洞爺湖サミットでは、保険システム強化の取り組みにも合意を得ています。

世界では2000年9月、ニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで採択された、国連ミレニアム宣言を基にまとめられたミレニアム開発目標(MDGs)があります。

そこでは極度の貧困と飢餓の撲滅、初等教育の完全普及、女性の地位向上などとともに、乳幼児死亡率の削減、妊産婦の死亡率の削減、エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止、安全な飲料水と衛生施設を利用できない人口の割合の半減など、2015年までに達成すべき8つの具体的目標が掲げられました。

アフリカのサハラ砂漠以南の地域やオセアニアではまだまだですが、極度な貧困の減小、マラリアやエイズの大幅なまん延防止などの成果が出ています。

エイズは、発生当時から比べると、抗レトロウィルス療法などによって沈静化したようにも見えます。ただピオット教授は、エイズとの戦いは終わっていないとの警鐘を鳴らしています。

2016年から2030年までの新たな国連による持続可能な開発目標(SDGs)が、2015年9月の国連総会において採択されました。今年の5月の伊勢志摩サミットは、採択後の初のサミットとして重要なのだそうです。

そのような時期に「世界の医療と、国際政治」サミットを開催することは時宜を得ていると、参加したパネリストの方が言われていました。

エボラ流行がなぜ防げなかったのか、それに繋がる国連システムの改革点など、ここでしか聞けない話がたくさんありました。盛りだくさんの内容でまとめきれませんので、後日、メディアが記事にしないかなと思っています。

最後に深見東州先生(半田晴久総裁)が投げかけられた、感染症が発生した時の対応策なども画期的で、実践的だと思います。長くなりそうなので、また、後日書きたいと思います。

月刊誌に掲載されたサミットの内容

ここからは追記です。毎日フォーラムが、2016年5月号でサミットの内容の一部を記事にしていましたので、そこから紹介したいと思います。

「世界の医療と、国際政治」サミット開催 すべての人々が平等に医療を受けられるために

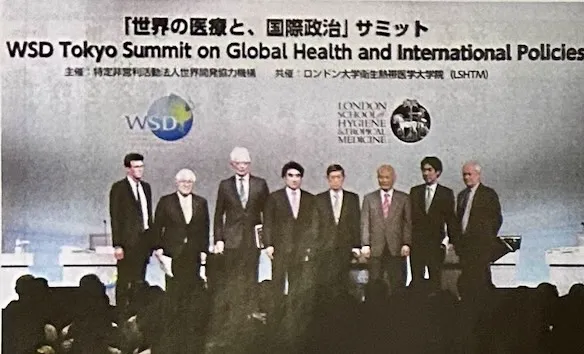

国際協力や福祉活動、大学・学術系団体等に支援活動を行っている世界開発協力機構(WSD、半田晴久総裁)とロンドン大学衛生熱帯医学大学院が共催する「世界の医療と、国際政治」サミットが3月18 日、東京都港区六本木のグランドハイアット東京で開かれた。今回は世界で喫緊の問題となっている「グロ ーバルヘルス」について、国際政治との関係や日本が果たすべき役割について話し合った。

人間、地球そして繁栄のため 国連で採択された行動計画

WSDはこれまで、ビル・クリントン元アメリカ大統領やトニー・ブレア元イギリス首相を招いて「世界オピニオンリーダーズ・サミット」を開くな ど、多彩な民間サミットを主催して きた。今回は、世界の保健・医療に テーマを絞り、発展途上国だけでなく、先進国の中でもまだやらなければならない国際的な取り組みを、広く一般に知っていただくことを目的に開かれた。

開幕セッションで半田総裁は「医療は今、改善の方向へ向かいつつある。 現在、世界の平均寿命は74〜75歳。 1歳未満のはしか予防接種率は80%に上り、この20年間で最貧困層率も半減した。これは、世界中の誰もが予防、治療、機能回復など、質の高い健康医療サービスを受けられるという2012年に国連総会で決議したユニバーサル・ヘルス・カバレッジ (UHC)に基づいて、世界各国が努力してきた結果だ。国連は2000年以降の15年間で貧困をなくし、教育に努めるなどの貧困対策目標(MDGs)を定 めて活動してきた。そしてさらに、2030年まで持続可能な開発目標(SDGs)を策定した。これが、今後の世界の共通目標になってくる」と世界医療の状況と目標を語った。

SDGsは2015年に国連で採択され、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、 平和社会など持続可能な開発のための17の目標と169のターゲットから構成されている。

開幕セッションの挨拶で、元外務大臣の高村正彦自民党副総裁は「2016年はグローバルヘルスをめぐる国際的議論で非常に重要な年だ。感染症の脅威は引き続き深刻で、2014年のエボ ラ出血熱は1万1000人もの命 を奪い、ヨーロッパやアメリカでも患者が確認された。これは、グローバル 化が進むにつれて国境を超える感染症が、社会の平和と安定、経済に大きな脅威であることを示している。エボラ出血熱の流行は、発生国での検知報告の遅れや、国際社会の不十分な対応もあり死者が増大した。また中南米諸国を中心にジカ熱が流行しており、世界保健機構(WHO) は緊急事態を宣言した。日本でも患者が確認されたように、感染症はどの国にとっても他人事ではない。

途上国が抱える医療問題は、人口増大や経済発展の影響を受け変化しており、多様な対応が求められる。今年はG7に続き、アフリカ開発会議(TICAD6) が開催される。保健分野は重要なテーマとして取り上げられる予定だ」と感染症は世界の大きな問題であり、国際会議でも重要な課題であると語った。

続いての挨拶で、自民党国際保健医療戦略特命委員長の武見敬三参院議員は「世界の多くが高齢化社会に入り、生活習慣病といわれるような慢性疾患によって亡くなる人も多 くなった。日本は1961年に国民皆保険制度を創設し、UHCをその時点で達成した。その結果、乳幼児死亡率を引き下げ、結核のような感染症を克服し、平均寿命が延び世界トップの成果を上げた。日本は少子・ 高齢化が進み、人口が減少する時代になった。これから高齢化社会を迎えるアジア諸国などへ日本の経験を生かすことが、グローバルヘルスと呼ばれる国際的な医療貢献活動だ」と 日本の医療制度が世界の模範的なシステムであることを示した。

グローバルヘルスで地球規模の課題を克服

急きょ会議を欠席した主催者のロンドン大学衛生熱帯医学大学院のピーター・ピオット学長は、ビデオメッセージで「グローバルヘルスは2000年頃から出てきた新しい概念だ。もともと日本で生まれた「医療の安全保障」や「人間の安全保障」という概念に基づいている。西アフリカのエボラ出血熱や中南米のジカ熱など、特定の地域で発生した感染症が世界に影響を与え、今までになかった現象が起きている。重症急性呼吸器症候群 (SARS)も、何十億ドルという経済的損失をもたらした。新しい病原菌やウイルスも出ている。今や医療は、政治課題の一つになってしまった。 私たちはエボラ出血熱から教訓を得て、次は絶対コントロールする、生命を守ると誓った。それを実行するには、初動を早くするなどもっと効率の良いWHOにしなければいけない。そしてグローバルヘルスの必要性を認識し、新しいワクチンや新しい治療の革新的な技術開発の促進が大事だ」と過去の教訓から積極的な行動・判断が重要だと訴えた。

基調講演で前外務副大臣の城内実衆院議員は「今後、国際社会はSDGsの実践を優先的に取り組むべきだ。中でも大きな課題が二つある。一つは先ほどからの指摘通り、エボラ出血熱のような感染症対策の強化だ。公衆衛生上の課題に対応するには、その国の国民が基礎的な医療サービスを受けられるようにすることが重要だ。誰もが支払い可能な負担で医療を受けられるようにする必要がある。二つ目の課題は、高齢化社会への対策だ。特に所得水準が先進国並みにならない途上国では、従来から取り組んできた栄養改善、母子保健、感染症対策に加え、高齢化といった課題にも対応しなければな らない。国際社会は、途上国の経済、 社会の変化を踏まえた包括的な取り組みが求められている。日本は、昨年9月に『平和と健康のための基本方針』を打ち出し、二つの課題に知見と技術で貢献する姿勢を示した」と国際社会が優先的に扱う問題を挙げた。

感染症の撲滅には官民のパートナーシップを

第二部は、元厚生労働大臣で東京都知事の舛添要一氏、グローバルヘルス 技術振興基金CEOのスリングスビーB・T氏らが参加して「21世紀の グローバルヘルス 課題と専門家らによる挑戦」をテーマに話し合った。

舛添氏は「日本の国家予算は約100兆円で、そのうち40兆円が医療費に充てられている。東京都全体の予算の2倍以上が日本人の医療費 で、そのうち3分の1が高齢者の医療費だ。健康で長生きするにためには予防も大事だ。東京の夏は高温多湿化が進み、熱帯の病気が入ってくる温床になっている。人類は常に新しい感染症との戦いをしているが、万全の体制を整えたい。それには『情報の公開』と『現場第一主義』を徹底することだ」と感染症への考えを示した。 学術界や産業界、民間とのパートナーシップ等を通じて抗感染薬の発見・開発に尽力しているロンドン大学衛生熱帯医学大学院のサイモン・クロフト教授は「発展途上国にとっては、マラリアや結核などは大きな問題だ。厳しい状況ではあるが、感染症の発症率は減少してきている。それは官民の協力体制が増え、いろいろな試みが実践された結果だ。撲滅とまではいかないが、二次感染を防止するなど疾患を減らすよう15年間頑張ってきた」と根気よく永続的な対策が大事だと語った。

感染症のための薬や診断方法の開発を続けているグローバルヘルス技術振興基金のスリングスビー氏は「これまでにSARSやエボラ出血熱、ジカ熱と戦ってきた。2014年東京でデング熱が60年ぶりに発生したように、伝染病には終わりがない。撲滅するには改革・革新を常に進めることが大事で、政府と民間のパートナーシップ が必要だ。製薬会社だけではなく、 ウェルカム・トラスト(英国の医学研究支援を目的とする公益信託団体) や、ビル・ゲイツ財団のような団体と手を結ぶことで希望が出てくる。日本へは、革新や技術開発のための投資を期待している」と世界の国や団体との連携強化を訴えた。

マヒドン・オックスフォード熱帯医学研究ユニット研究医のシン・ホゥイ・ チャン氏は「マラリアの研究をしている。菌は本当に頭が良く、耐性菌を生み出し猛威を振るうことがある。 マラリア発病菌の遺伝子研究をして いるが、感染症と戦うには、手を洗うなどの防衛や伝染の経路を断つことも大事だ。ワクチンの成功により、子供たちが苦しむことがなくなった事例がある。この成功を広げていきたい」と感染症対策の研究を伝えた。

ハンダメディカルセンターのゲーリンダ・ルーカス院長は「感染症だけでなく交通事故も重要な問題だ。父親が交通事故にあうと、子供も苦しむことになる。学校に通えなくなり、 稼ぎ手にならなければいけない。子供に責任はないが、被害者になってしまう。世界的にも交通事故は毎年 25%増加している。 エボラ出血熱と同じように、きちんと対応しないと大変なことになる」と感染症以外にも注目すべきと訴えた。

安全保障には 健康な生活が必要

第三部は「G7のグローバルヘルス推進におけるリーダーシップについて」をテーマに、活発な議論が交わされた。

基調講演で武見氏は「グローバルヘ ルスはG7でも重要な課題となった。 国際連合開発計画(UNDP)の人間開発報告書の中に、新しい安全保障の概念として、国家単位ではなく、人間一人ひとりに焦点をあてた考え方が含まれている。個々の人間が有 意義な人生を営むには、多くの選択肢をできるだけ広げ、自由を拡大することが大事だ。教育を受けたり、ビジネスチャンスをつかもうとする時に、健康を損なうと選択肢を広げるチャンスを失ってしまう。健康は基本的な基盤を与えてくれる人間の安全保障の中核といえる。G7では、WHO改革がテーマになる。しかし、WHOだけでは解決できない大きな感染症問題が5年に1度くらい起こ る。WHOは国連児童基金 (UNICEF)や国連人口基金 (UNFPA)、国連食糧支援機構 (WFP)とも連携し、国連のシステム全体で危機に対応する総合調整機能を持たなければいけない」と国際組織の連携の必要性を語った。

武見氏の講演を聞いた半田総裁は「私もモデレータとして保健機構改革に一つ提案がある。アメリカは自国の国益を守るため、アメリカ疾病管理予防センター(CDC)という組織を持っている。医療に関するグリーンベレーのような組織で、感染症が発生したら、どこへでも派遣して独自にあらゆることを検査してしまう。 本当は国連に任せるのが筋だが、緊急の感染症や秒単位で措置が必要な時、CDCが機能する。各国がこれを持って、緊急な感染症が起きた時に、スピーディーに封じ込めるのも良い方法ではないか」と新たなアイデアを提案した。

医療の格差を無くし人間らしい生活を

世界銀行のディレクターも経験したイギリスのティム・ランケスター前ロンドン大学衛生熱帯医学大学院理事長は「国際的な目標に対し、1カ国や2カ国では対応できません。日本が健康医療の問題を優先的にG7の議題に入れたことは、大きな意味があり素晴らしいことだ。国際的にも医療の不平等を無くさないといけない。先進国は低所得国より平均 10倍もお金を医療にかけている。寿命は先進国79歳、途上国は62歳。17歳も開きがある。191ヵ国と一緒に作ったSDGsの3番目の目標は『あらゆる年齢の、すべての人々の健康的な生活を確保し福祉を推進する』。 また10番目の目標は『国々の医療の不平等を解決する』ことだ。医療制度の不平等は、道徳的にも政治的にも受け入れがたい」と医療の格差への対応が急務であることを伝えた。

イギリスの慈善団体サンタバリー のキャシー・フェリアCEOは「私は日々HIVキャリアの子供たちと仕事をしている。偏見にさらされており、彼らは必要な治療が受けられていません。臨床的なサポートや精神的なサポート、親からのサポートが受けられない状況だ。親のいない子もいて、教育のサポートも必要です。 HIVを持っている子供が危機にさらされています。NGOやさまざまな医療システム、そして私たち全員がサポートする必要があります」と HIVへのサポートを訴えた。

武見氏は「世界は豊かな国と貧しい国で健康のギャップがあり、人間として認められるものではない。この問題は一国の政府だけでは解決できない。国境を超えて通じる価値観を持 ち、お互い協力する考えが必要だ。日本は人間の安全保障の考えを持っ ているので、他国と協調して解決するためのイニシアチブをとって世界に貢献していく」とあらためて日本の役割を強調した。

最後に、半田総裁は「国際問題を考える時、ヒューマニティーと平等性をキーワードにするべきだ。常にこれを理解しておかないと、国際世論の方向性が分からなくなる。グロー バルヘルスの推進は、G7のリーダーシップによるところが大きいが、最終的には民間の一人ひとりのリーダーシップが、大きな課題を解決するためのキーだ。一人の人間、一つのNGOとして、目の前の人をいかに救っていくか、その原点を忘れたくない」と会議を総括した。

毎日フォーラム2016年5月号誌面より