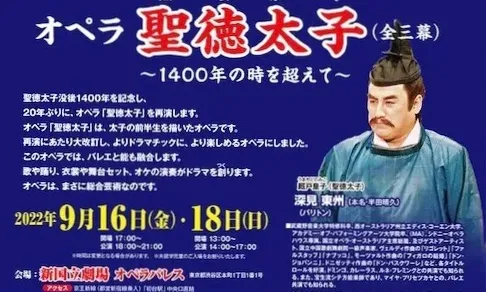

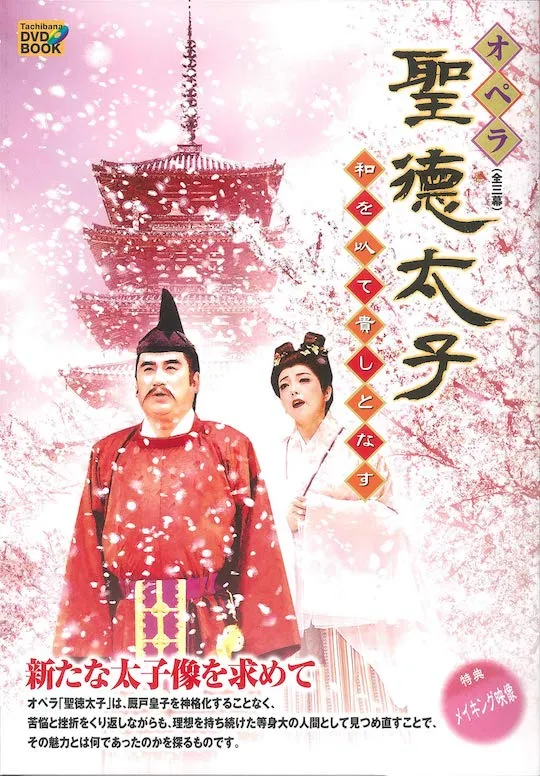

オペラ「聖徳太子」(大改訂版) とオペラ公演の歴史

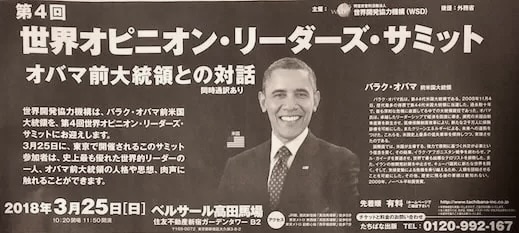

9月16日、18日に開催される、一般社団法人 東京芸術財団 (TAF) とNPO法人 世界芸術文化振興協会 (IFCA) 主催、オペラ「聖徳太子」公演のお知らせです。

(リード文より)

聖徳太子没後1400年を記念し、20年ぶりに、オペラ「聖徳太子」を再演します。オペラ「聖徳太子」は、太子の前半生を描いたオペラです。再演にあたり大改訂し、よりドラマチックに、より楽しめるオペラにしました。

このオペラでは、バレエと能も融合します。歌や踊り、衣裳や舞台セット、オケの演奏がドラマを創ります。オペラは、まさに総合芸術なのです。

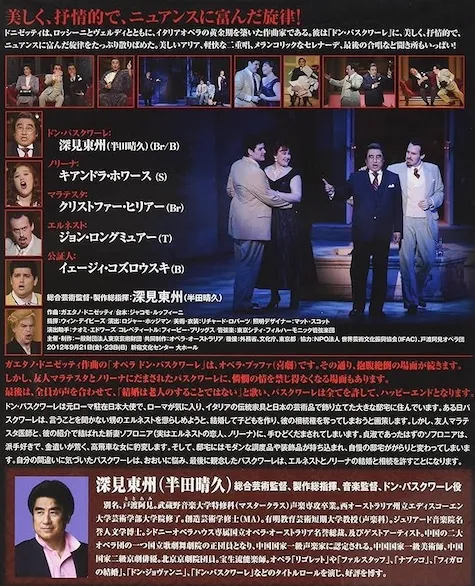

「ドン・パスクワーレ」以来10年ぶりのフルオペラ

東京芸術財団 (TAF) と世界芸術文化振興協会 (IFCA) による、久々のフルオペラ公演になります。最後に上演したのは10年前、2012年の「ドン・パスクワーレ」でしたからね。

そちらはドニゼッティのオペラ・プッファ (喜歌劇) で、世界的なオペラ団のオペラ・オーストラリア日本公演でもありました。

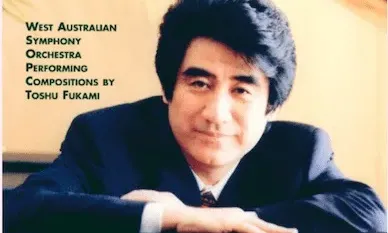

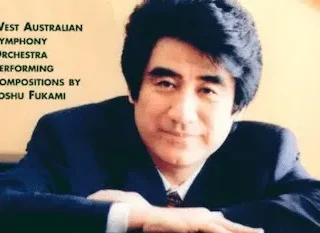

当時、東京芸術財団会長の深見東州先生が、国立オペラ・オーストラリアの名誉総裁就任を依頼され、同時にゲストアーティストになったことから、日本公演が実現しました。

この「ドン・パスクワーレ」は、タイトル・ロールを深見東州先生が演じ、それ以外のキャスト、オケの指揮者、演出、舞台監督、美術、衣裳、照明などのスタッフは、みんなオペラ・オーストラリアの人たちでした。

日本では、主役クラスが欧米人で、それ以外は日本人キャストやスタッフが務める公演はありますが、その逆パターンという珍しい公演でした。それもありハイレベルな公演になりました。

今は亡き安倍元首相も挨拶文を寄せていました。深見東州先生は安倍元首相と、自民党が野党に下野した頃に知り合い、深見東州先生がモデレーターを務めるテレビ番組にゲスト出演したこともあります。

安倍元首相の地元山口で国際スポーツ振興協会(ISPS)主催のシニアゴルフ大会が開催されたときに、プロアマに来られたようです。安倍元首相から「初代仮面ライダーに似てますね」と言われ、それを言うなら藤岡弘、に似ているでしょう」と、返されていたようです。

オペラ「聖徳太子」初演とIFACオペラ

余談はさておき、今回上演されるオペラ「聖徳太子」は、2002年11月14日が初演で、僕も観劇しました。細かい内容は忘れましたが、深見東州先生が、フルオペラのタイトルロールを演じた最初のオペラでした。

その後2003年から2010年まで、毎年秋頃に、IFACオペラが上演されます。2005年「フィガロの結婚」からは、毎年タイトル・ロールを深見東州先生が演じました。

IFACオペラは、歌はイタリア語の原曲のままですが、衣装、場所、時代設定などの演出を、すべて日本文化に衣替えした画期的なオペラでした。日本文化の発信を西欧オペラを通して行ったわけです。

今、西洋オペラの公演で、日本文化を取り入れた演出は普通に行われているそうです。そのきっかけになったオペラだと言えますね。

IFACオペラが一旦終わって、2012年に「ドン・パスクワーレ」が上演されました。今度は西欧人から見た日本文化の発信がテーマだったそうです。

具体的には、ドン・パスクワーレを元駐イタリア大使の日本人に設定にします。さらに公演の随所に、欧米人から見た日本文化と思われるものが出てきました。海外から見た視点なので滑稽さがあり、何度も笑いましたね。

そのようにオペラ公演と言っても、深見東州先生が出演するものは、ありきたりな演出にはなりません。必ず何か新しいものを取り入れ、新たなオペラ文化の創造になってきたと思います。

バレエと能とオペラが融合するオペラ「聖徳太子」

そのような過去のオペラ公演の歴史があるため、今回、新たにグレードアップしたオペラ「聖徳太子」が、どのようなものになるのか興味あります。

このオリジナルオペラの作曲は、深見東州先生の音楽理論の師である糀場富美子先生が中心となり、久田典子氏と藤原豊氏の名前がクレジットされています。

糀場富美子先生の代表作「広島レクイエム」は、ウェストサイド物語で有名なレナード・バーンスタイン氏が推薦し初演になりました。小澤征爾が指揮するボストン交響楽団の定期演奏会など、欧米各地で上演されたそうです。

初演のオペラ「聖徳太子」では、救世観音菩薩役として、シテ方宝生流能楽師で重要無形文化財指定の渡邊他賀男氏も出演し、幽玄な能が取り入れられました。

またバレエ団も登場するなど、かなり攻めた演出だったと思いました。

今回もバレエと能がオペラに融合する流れは変わらないようです。さらに斬新な演出が見られるのではないかと思います。