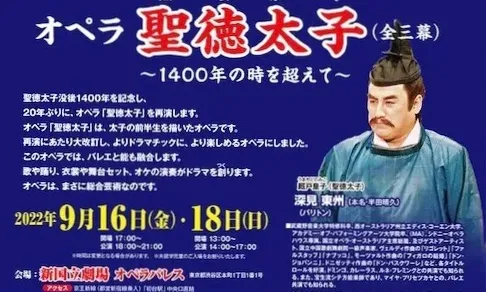

「サンタも驚く!!クリスマスパフォーミング時計宝飾展示会」三日目は薪能

前回からの続きです。「サンタも驚く!!クリスマスパフォーミング時計宝飾展示会」(主催 : 一般社団法人東京芸術財団、共催 : 株式会社ミスズ)の3日目の内容について書いています。

初日・二日目について書いた記事はこちらです。

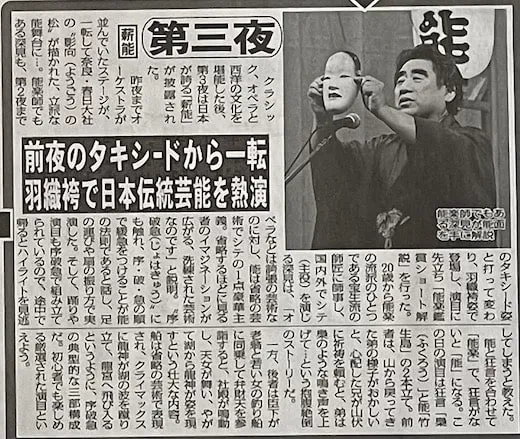

第三夜 クリスマス・薪能

ヒルトンホテルに能舞台

初日・二日目のクラシックコンサートの舞台から一転し、三日目はホテルの会場に本格的な能舞台が設営されました。

能楽堂で見る舞台とほとんど変わりません。屋根が無いだけで、舞台の4隅の柱や、老松が描かれた鏡板や橋掛り、一の松、二の松、三の松などもあります。

能舞台の柱には「笛柱」「ワキ柱」「目付柱」「シテ柱」とそれぞれ名前があります。シテは能面をつけますので、視界がかなり悪くなりますが、シテ柱を目印に舞台の端を把握します。舞台から落ちないために必要な柱なのですね。

この即席の能舞台は、深見東州先生が関わる団体が、国内用と世界用に2つほど保管しているそうです。これがあるので、世界中で本格的な能楽公演が可能になります。

これまでニューヨーク国連本部、スフィンクス前、アンコールワット前、英国や中国などでも能楽公演を行いました。立派な能楽堂がある国はほとんど無いため、持ち運び可能な、組み立て式能舞台を持つようにされたのでしょう。

能舞台は、はし転がりと言って、わずかな傾斜があり、座席から見やすくしています。カラフルな揚幕から本舞台につながる渡り廊下のような橋掛かりも重要です。

その通路の前には、一の松、ニノ松、三ノ松と言う小木が、舞台に遠ざかるにつれ、順に小さいものが置かれていて遠近感を出しています。

そして能舞台には、正面の奥の鏡板に大きな影向の松が描かれています。影向とは、神仏が現世に仮の姿を持って現れる、あるいは降臨することを意味します。さしずめ影向の松は御神木のような存在と言えるでしょう。

松のルーツは春日大社の参道にあるクロマツとされているようです。能舞台は神聖な場であり、能楽は神に捧げる芸術になります。

宝生流能楽師、深見東州先生による能楽鑑賞ショート解説

そのようなお話も含めて、深見東州先生が羽織袴姿で登場され、以下のような能楽鑑賞のポイントを短く解説されました。

- 能は最小限の動きで最大限の内的表現をする省略の芸術。そのため省略するほどに見る者のイマジネーションが膨らむ、洗練された芸術であること。

- シテの一点豪華主義であり、それによってシテを際立たせる。

- 言葉や動き、物語の構成は、すべて序破急になっている。

- 面を付け替えることで、1人の役者が女性になり、子供になり、神になり、化け物になるなど全ての役柄をこなすこと。

男性が女性の役をするときにも、声はそのまま男性の声です。しかし内面は女性になりきっているので女性に見えるのです。それが優れた能楽師と言うことです。

以上、4つのポイントを話されました。西洋オペラが誇張の芸術であるのに対し、能は省略の芸術であることを知っているだけでも、見ていてなるほどと興味深く鑑賞できますね。

それから能は動く彫刻、バレエは動くポエム、という比喩も言われていましたが、言い得て妙だなと思いました。

能楽の伝統は650年、オペラは300年ほどです。西洋の芸術やゴルフなど、日本人はありがたく押しいただく傾向がありますが、深見東州先生は大げさに考えず、それがなんぼのもんじゃいという気概で取り組んでいるそうです。

オペラやバレエを愛しているけども、日本文化に誇りを持たれているわけです。

能楽とは、能と狂言を合わせてそう呼びます。狂言がない時は能楽と言わずに能と言います。今回の薪能では最初に狂言「梟」、そして能「竹生島」が演じられ、最後に付祝言で締めくくられました。

薪能は能舞台の周囲にかがり火を焚いて、その中で特に選ばれた演目を演じる能楽になります。

江戸時代は能「翁」を初めに演じたあと、能の演目を5番、その間に狂言を4曲を入れるという「翁付き五番立」を、まる一日かけて行っていたそうです。今は能2番と狂言を間に挟むなど、いろんな形で行われています。

能の5つの演目にも序波急があり、脇能(神をシテとする曲)、修羅能(武人がシテ)、鬘能(天人・貴人がシテ)、雑能(狂女・執心・人情など)、切能(鬼・天狗など)が、それぞれ序・破の序・破の破・破の急・急という構成になっていると言われています。

狂言「梟」と能「竹生島」、「付祝言」を堪能

狂言「梟」は、能楽師狂言方、大蔵流の山本則俊、山本則重、山本則秀の重要無形文化財総合保持者3氏により演じられました。

物の怪に取り憑かれた弟を案じた兄が、山伏を訪ねて治してもらおうとしますが、珍騒動となり、とうとう山伏までが取り憑かれてしまうという、滑稽な仕草とセリフがとても可笑しい物語でした。

観衆の笑いを誘うには、絶妙のセリフの間合いと調子がいると思います。相当に芸を磨かなければできることではありませんが、さすがだなと楽しませてもらいました。

能「竹生島」は、前シテ(老翁)と後シテ(龍神)を山内崇生。ツレ(弁財天)を石黒実都の宝生流シテ方能楽師、重要無形文化財総合保持者である2氏が演じました。

能「竹生島」は、琵琶湖に浮かぶ霊地、竹生島を舞台に、現世にさまざまなご利益をもたらす神仏の姿を描いた祝言的な作品です。後半の壮麗な天女の舞、躍動感のある竜神の舞も見どころでした。神能物の中でも動きがあり、人気がある演目のようです。

最後は深見東州先生をメインに出演者が揃い、「付祝言」で締めくくりました。「お客様の中には今年良いことがあった方も、そうでない方もいらっしゃると思います。来年が良い年になるよう、宣り直しの付祝言を行います」と言われていました。

五番目の能が鬼畜物など祝言性を持たない演目であった場合、一日の演能をめでたく舞いおさめる意味で、祝言の曲を追加して上演したのが「付祝言」のはじまりだそうです。そこから祝言曲の終曲部分だけを謡うようになってきたようです。

能「高砂」の「千秋楽は民を撫で。万歳楽には命を延ぶ。相生の松風。颯々の声ぞ楽しむ。颯々の声ぞ楽しむ。」が有名ですが、今回もそれを厳かに謡われました。

幽玄の趣を持つ格調高い古典芸能を味わった三日目は、清々しい中で終えました。

以下の四日目について書いた記事もどうそご覧ください。