「世界の医療と、国際政治」サミット、WSD半田晴久総裁の提言

3月18日に行われた世界開発協力機構(WSD)主催「世界の医療と、国際政治」サミットに参加して思ったのが、感染症の問題は、地球温暖化とも大きく絡んでくることでした。

気象専門家から首都圏の夏は亜熱帯化しつつあると言われて久しいですが、それに伴い熱帯地方の感染症が首都圏に、次々とやってくる可能性についても警告していました。

一昨年、代々木公園ではデング熱の媒介となるヒトスジシマカによって、デング熱感染者が69年ぶりに国内で発生しました。熱帯地方に住む、さらに強力に媒介するネッタイシマカも、今後流入してくる可能性があるとのことです。

気候変動に伴い、感染症が流行する地域も拡大するという事実に、薄ら寒さを感じます。もちろん温暖化に関係なく、移動もしやすくグローバル化した現在では、どの国でも、感染症が流入する危険は避けようがありませんが。

今後の感染症対策の課題

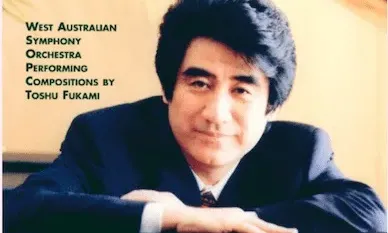

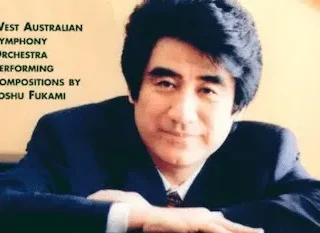

深見東州先生は、このサミットの最後のセクションで、突発的に感染症が発生した場合の、それを封じ込めるためのユニークな提案をされていました。

米国には、CDCという、映画などにも登場してますが、感染症対策の連邦機関があります。医療のグリーンベレーとも言えるような、国益を守るために、遠隔地に発生した感染症でも直ちに対処し、封じ込める専門の組織です。

1万5千人もの人たちが従事する巨大組織で、1946年の設立以来、現在まで、健康に関する、有害で原因不明の脅威などから人々を守るために、決定的な役割を果たしてきたということです。特に危険な感染症に関しては、現在CDCに依存しているそうです。

エボラなどの毒性や感染性が最強クラスであるバイオハザードレベル4に対応できる、レベル4実験室も備えており、撲滅されたという天然痘などの危険なウィルスの保管もしているそうです。他の先進諸国にも似たような組織はあるようですが、米国のCDCが圧倒的な実績と力を持つようです。

日本では、このレベル4実験室が2015年から稼働し始めます。CDCのような組織を作ろうという話も出るそうですが、自衛隊と一緒に行動しなくてはいけないなど、クリアしなければいけない課題が多く、これから着手するのだそうです。

多額の資金も必要になると思いますが、それでもアメリカだけに任せておいて良いのかについては議論の余地があります。CDCは米国民の国益のために設立されており、今は世界のどこで感染症が発生しても、米国民の命まで危うくなるため、どこにでも出向いています。が、やはり日本でも独自に持っていないと危険な気がします。

毎年のように新たな感染症が出現しますし、エボラのように再流行するものもあります。ワールドメイトも、強毒性の鳥インフル発生の時にはずいぶん懸念しました。あのような危険な感染症は今後も度々出現し、人類の脅威になってくると、専門家が指摘する通りだと思います。

このサミットで深見東州先生が提案をされたのも、時宜を得たものだと思いました。提案というより、実現に向けて急がれる課題ですね。先進各国がこのような機関を持つことでグローバルに協力し、スピーディーに封じ込めていくことが可能になるのではないでしょうか。

今回のサミットでは、WHOの機能不全となっている部分に触れる発言も出ていました。国連組織のことはよくわかりませんが、さしあたって、各国の協力体制が絶対に必要な分野です。人類存亡にも関わる問題なので、今回のサミットで出てきた課題は極めて重要だと思いました。

月刊誌で特集されたサミットの記事

ここからは、追記になります。月刊誌「TIMES」8月号に、「世界の医療と、国際政治」サミットに関する記事が出ていたので、追加で紹介したいと思います。

「世界の医療と、国際政治」サミットを開催

「感染症の抑止」「保険医療の確立」へ官民一体、国際協力で行動を

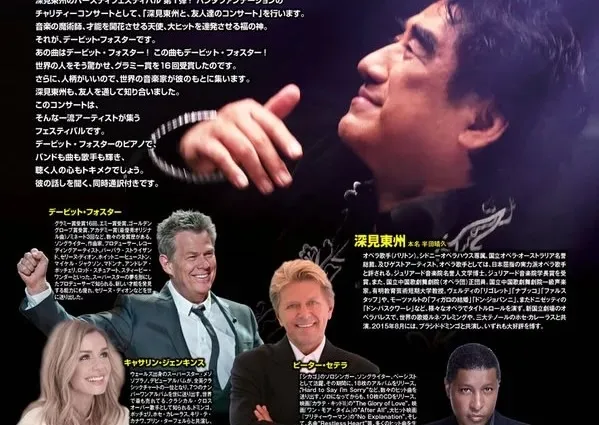

例年開かれるWSD「サミット」は一般公開で催される。重要課題について人々を啓蒙するとともに、世界の有識者によるネットワーク形成に寄与し、さらに実質的な成果を目指して政府への提言も行う。今回の議論では、新型インフルエンザやジカ熱など、新たな感染症を抑止する施策を話し合うとともに、医薬品の開発に関わる問題にまで踏み込んだ。同時に、主催者のWSD深見東州(半田晴久)総裁が挨拶で、「民間のサミットだから、楽しくやりたいし、そうした中で重要な問題を理解していきたい」と述べたように、登壇した各氏は、聴衆を飽きさせない滋味を込めた話を展開した。

第1部 開幕セッション

「医療保健は、政治経済や安全保障と不可分の課題だ」 ピオット氏

「高齢化、公衆衛生・・包括的な取り組みが不可欠」 城内氏

真剣な討議とともに、毎回、海外からの参加者に“おもてなし”演出を繰り出す「WSDサミット」。今回は冒頭から忍者姿のスタッフが登場し、四人の忍者が舞台設営に立ち回って、参加者を喜ばせた。「日本には今も忍者がいると信じる人が居る。その期待や夢を壊したくないんです」と、進行役兼モデレーターの深見東州 (半田晴久) 氏が語ると、「医療」という専門的なテーマに緊張していた会場は一気に和んだ。

セッション開幕にあたり深見氏は「一般の人たちにわかり易く、知ってもらう。専門の方々がつながりを作る。そして、政治家にも参加してもらい直接的に提言する。この三点が民間として行う当サミットの意義だ」と述べて、実際の成果を視野に入れた会議であることを強調した。

同時に、聴衆らが討議内容に戸惑わぬよう、キーワードやその背景に解説を加えた。その中で同氏は、国連のまとめた「ミレニアム開発目標」 (二〇〇〇年)、およびそれを継承した「持続可能な開発目標」(二〇 一五年、十七項目) においても、疾病の防止や健康・衛生の確保などの事項は重視されていると強調した。そのうえで、この五月に開催されるG7伊勢志摩サミットを念頭に「日本は、自身の提言について自信と誇りを持ってほしい」と期待を寄せた。

挨拶に立った高村正彦 (自民党副総裁、元外務大臣) 氏も、日本はG 7の議長国として、保健分野は重要課題だと認識しているとし、①エボラ出血熱やジカ熱などへの対応が急務であること、②「持続可能な開発目標」を軸に、国際社会が取り組む姿勢が問われていること—など課題を列挙した。

続く武見敬三 (参議院議員、自民党国際保健医療戰略特命委員長) 氏も挨拶で、日本の先導的な役割に言及。 ①日本は一九六一年に国民皆保険を達成した②それをもとに平均寿命を延ばし続けた③しかし現在は、高齢化社会のピークに突入しつつある—-などとして、「日本は他国に先駆けてこうした状況を経験してきた。国際医療の分野で、この日本の経験は生かされる」と強調した。

基調講演を務める予定だったピーター・ピオット (ロンドン大学衛生熱帯医学大学院学長) 氏は、父親が亡くなって来日できず、ビデオによるメッセージを寄せた。その中で同氏は、「ラテンアメリカのジカ熱も、アジアのSARS (重症急性呼吸器症候群) も、その流行は世界に影響を与える。いまや、地元だけの病気というのはない」と警鐘を鳴らした。

そのうえで、同氏は伝染病研究の第一人者として活動してきた経験を踏まえ、新ワクチンの開発や保険システムの確立が重要だと指摘。「製薬会社も学会も、政府も慈善団体も、 協力して開発に取り組もうとのイニシアチブが出てきた。医療や保健に関わる課題は政治・経済と不可分であり、安全保障の一部でもあると、皆が気づき始めたのだ」と語った。

基調講演の二番手を務めた城内実 (衆議院議員、前外務副大臣) 氏 は、二十一世紀のグローバルヘルスにおける論点を示したうえで、国際社会が現在、優先的に取り組むべき課題を考察。「途上国は所得水準が低い中で、感染症対策や高齢化問題などに対応しなければならない。包括的な取り組みが求められる」「必要なときに必要な医療サービスを受けられるようにするため、人材育成や医療施設の整備、保険システムの強化が必要だ」と述べて、国際社会の取り組みを促した。

第2部 パネルディスカッション 1

二十一世紀のグローバルヘルス 課題と専門家らによる挑戦

「感染症の発生に行政は徹底的な行動を」 舛添氏

第2部の基調講演では、舛添要一 (当時東京都知事、元厚生労働大臣) 氏が感染症への東京都の取り組みを紹介。 二年前、蚊を媒介に東京でも発症例のあったデング熱を例に、「ボウフラの段階から撲滅する対策をとった。だから昨年は発症例が皆無 だった」と述べ、行政の徹底した対応と行動が不可欠になると指摘した。

また同氏は、数年前の新型インフルエンザの流行から学んだこととして、「情報の公開」「現場第一主義」を挙げ、記者会見による情報開示やメディアによる予防法の提供などが感染の流行を最小限に抑える役割を果たすとした。

続くディスカッションでは、モデレーターの深見氏が冒頭「医療体制の確立には革新的な要素が求められる。すでに先端的な取り組みが始まっている」と強調。とくに、ワクチン開発に視点を当て、「開発においては、民間のグローバルファンドに大きくシフトしてチャレンジしている側面がある。 そのような中で、われわれは何をすればいいか」と、支援への要望を知らせるよう登壇者の発言を促した。

サイモン・クロフト (ロンドン大学衛生熱帯医学大学院教授) 氏は、「新しい抗生物質が開発されても、濫用されれば元も子もない。『持続可能性』ということを考えれば、官と民のパートナーシップを確認しながら進まねばならない」と話した。

またB.T.スリングスビー (グローバルヘルス技術振興基金CEO)氏は、薬品開発は赤字覚悟になることが多いと示唆。そのためにも、振興基金と薬品会社のパートナーシップが必要だとし、協力体制が整備されてこそグローバル医療は確立できると強調した。

第3部 パネルディスカッション 2

「G7のグローバルヘルス推進におけるリーダーシップ」

「健康寿命を延ばす社会へ」武見氏

「医療問題でも、民間の一人ひとりがリーダーシップをもって行動せよ」深見氏

続く第3部で基調講演を行った武見氏は、グローバルヘルスが外交の基軸の一つになる潮流の中で、 日本が保健・医療問題に取り組む意義について話した。

同氏は「日本はサミットのたびに健康について提案を行ってきた」と強調する一方、「 (保健問題における) 官僚体制の問題について、NGOは気づいていた。 エボラ熱もWHOが至急に対応できる体制になっていたら、流行を抑えられた」と述べて、 民間組織の存在意義に触れた。そして、健康寿命を延ばす社会という新たな視点も必要だと指摘した。

ディスカッションでは、まず深見氏は「戦後、経済面でも軍事面でも保健分野でも、どこの機関がガバナンスを持っているのか分からなくなってきている。国連か、 他機関か、 混沌とした状態だ」と述べ、アメリカの「医療部隊」を例に、スピーディーに発動できる組織が必要だと提言。「それでこそ、国民の命や国益を守ることにもなる」と主張した。

それに対して城内氏は、「じつは日本は危機管理に強い。戦争から復興し、失敗からも学んだ。その危機管理のノウハウを活用し、他国と協力しながらやれれば」と述べた。一 方、武見氏は「感染症を防ぐにはワクチン開発が必要で、あまりナショナリティーを考えてはいけないが、 自国で活動できる体制を整える必要もある」として、新たな課題への認識を示した。

このほか、ティム・ランケスター (前ロンドン大学衛生熱帯医学大学院理事長) 氏は、「医療には不平等があってはいけない。全ての国の人が健康であれば、難民が発生しなくて済むということにもつながる。 必要な部分では政府、財団、民間が、ともに協力すべきだ」と主張。また、 キャシー・フェリア (サンタバリー CEO) 氏は、「途上国の最も脆弱な立場にいる女性や子どもたちが、 自分たちの将来を自分の手でコントロールできるようになれば素晴らしい」と語った。

各氏の発言を受けて深見氏は、「日本は国益がぶつからないところで協力し、法制化し、制度設計するのは得意だ。(グローバルヘルスに関して) G7サミットで提言し、法制化し、世界の大きな流れを作れば、これは大きな国際貢献になる」と話し、政治家らの奮起を促した。

同時に同氏は、マザー ・テレサの「政府がしなくてはならないことはあるが、私は目の前にいる人を一人、また一人と救うだけ」との言葉を紹介し、民間活動の重要性を強調。そのうえで「地道に、民間として何ができるのかを、皆さんも考えてほしい。それにはリーダーシップが要る。民間の一人ひとりがリーダー シップをとり、自分たちのできる範囲で、まずは行動していくことが大事だ」と呼びかけた。

「TIMES」8月号誌面より

次は、月刊誌「THEMIS」2016年4月号に掲載された、「世界の医療と、国際政治」サミットに関する記事を紹介します。

「世界の医療と、国際政治」サミット開催

意外に知られていないが伊勢志摩サミットのテーマは「グローバルヘルス」(世界医療) だ安倍首相も力説する世界医療

「世界の医療と、国際政治」 サミットが3月18日、グランドハイアット東京 (東京・港区) で開催された。

主催はNPO法人・世界開発協力機構 (WSD・半田晴久総裁) で、 共催はロンドン大学衛生熱帯医学大学院だ。日本の外務省や厚生労働省なども後援する3部構成のサミットで、 聴衆1千人収容の本会場は満席となり、モニターで見学する人まで出た。

第1部の開幕セッションの冒頭で、 WSD総裁の半田氏は「『グローバ ルヘルス』という大きな課題を知っていただく」「世界の人たちがネットワークをつくって協力し合う」「参加する自民党の政治家らを通し政府に提言ができる」との3つの意義があることを強調しつつ、「深刻なシンポジウムや退屈で眠くなるような専門的なものは政府にお任せして、 民間でやるので楽しく議論をエンジ ョイしたい」と話した。

今回のサミットには安倍晋三首相も期待のメッセージを寄せた。「『医療』『保健』は根本的に地球規模の課題であります。2014年のエボラ出血熱、2015年のMERS、2016年のジカ熱などの拡大からもわかるように、 各国の協力が必要であります。世界は団結し、各国は強靭で持続可能な保健システムを整備し、可能な限り国民の健康水準を向上させなければなりません。民間のイニシアティブ で開催されます 『世界の医療と、国際政治』 サミットに、大きな期待をしています」

いま世界では、乳児のはしかの予防接種率は80%に達し、識字率も90%になり、平均寿命は70代中盤にまで上がり、過去20年間で極度な貧困層は半減したという。こういう時代には成人病や一般的なヘルスケアが必要になってくるので、日本が戦後構築してきた医療システムが大いに注目されるのだ。

自民党副総裁の高村正彦衆院議員は「5月に伊勢志摩サミットを開催するが、保健分野が重要課題となる。このようななかでグローバルヘルスをテーマとした会議は時宜を得たものだ」と挨拶した。

続いて登壇した元厚生労働副大臣の武見敬三参院議員が語る。「昔は風土病として地域の中だけでしか流行らなかった病気が、人の移動が頻繁になった結果、あっという間に世界に感染する危険性を持つような時代になった。そしてまた世界が高齢化し、感染症でではなく、むしろ生活習慣病や慢性疾患によって亡くなる数のほうが圧倒的に多くなった。実は糖尿病で亡くなる方の約80%が途上国で亡くなっている」

WHOに対する不信感高まる

エボラウイルスの発見者の1人として知られるロンドン大学衛生熱帯医学大学院学長のピーター・ピオット氏は「『グローバルヘルス』は2000年沖縄サミットの頃から話題に上るようになった新しい概念だ。これは医療の安全保障、人間の安全保障という概念に基づいている」とビデオメッセージを寄せた。

ピオット氏の話で印象的だったのは「リベリアでは8万人に対して1 人の医師しかいない」「西アフリカでのエボラ出血熱への対応でWHO (世界保健機関) が緊急事態宣言を出すまでに5か月もかかった」などの現状である。今回のブラジルで確認されたジカ熱では早期対処に動いたが、官僚体質と組織内指揮系統の複雑さから、WHOに対する不信感はかなり高まっている。

第2部では「21世紀のグローバルヘルス 課題と専門家らによる挑戦」というテーマでパネルディスカッションが行われた。

基調講演に立った舛添要一東京都知事は、厚労相時代の経験を踏まえ、「情報公開」と「現場第一主義」を強調。2020年東京五輪に向け「サイバーテロを含めたテロ対策、地震対策と合わせて感染症対策をしっかりやる。世界中から来る外国人をきちんと受け入れて、治療できる医療体制を整えつつある」と語った。

半田氏は、先のWHOの問題点を挙げ、「WHOが感染症に関わり寡占してコントロールする時代は過ぎた。ユニセフ (国際児童基金) や世界銀行も関わっているし、民間ではビルゲイツ財団なども大きな活動をしている」とNGO (非政府組織) の役割を述べる。

それに対し、グローバルヘルス技術振興基金CEOのスプリングスビー B・T氏が、デング熱やジカ熱のワクチンがいまだ実用化されていない現状などを踏まえてこう答えた。「有効な治療薬やワクチンがなかなか普及しない理由は簡単で、製薬会社が儲からないからだ。 感染症の薬だけに投資をしていたら、その会社は破産してしまう。ではどうするかといえば、官民パートナーシップが必要だ。技術振興基金は、日本の製薬会社5社、厚生労働省と外務省、 ビルゲイツ財団が手を組んで設立した。2015年の4月からの3年間で45もの薬を製品化することに成功した」

スプリングスビー氏は同職就任以前、エーザイでグローバルアクセス戦略室長を担当。新興成長市場と発展途上国の新薬創出のための研究開発を主導しただけに、核心に迫る。

死者を「抱擁」してエボラ感染

第3部では「G7のグローバルヘ ルス推進におけるリーダーシップ」 をテーマにパネルディスカッションが続いた。安倍首相も伊勢志摩サミットでグローバルヘルスという重要課題を取り上げるといっている。 昨年9月、国連サミットで採択された「持続可能な開発に向けた2030アジェンダ」の方針。 15〜30年に 国際社会が協働して取り組むべき地球規模の開発課題をSDGs (Sustainable Development Goals) としてまとめたもので、このなかで世界医療は重大な位置づけを担う。

国際保健医療戦略特命委員長でもある武見氏は実例を挙げていう。「WHOの改革が大きなテーマとなることは必至だが、WHOだけで解決できないほど感染症が広がることもある。西アフリカでエボラ出血熱が広がった原因の一つは、体液を通じて感染したことだ。これらの部族には死者を水で洗って抱擁するという習慣があり、ウイルスが移ってしまった。たんなる保健医療の政策だけではなく、部族の慣習といった文化人類学的な要因も考慮に入れて政策を組み立てなければならない」

これを受けて、半田氏は「米国に はCDC (米疾病予防管理センター) という凄い組織がある。医療機関の軍隊みたいなもので、WHOや国連をあてにせず、自国の国益を守っている。日本も検討すべきではないか」 と提言した。

カンボジアのバッタンバンで外傷病院 「ハンダメディカルセンター」を開くなど、慈善活動にも貢献する半田氏は「日本の現状をいうと、欧米と比べてNGOの力が弱い。民間人としていかに目の前の人を救っていくのか、この原点を忘れたくない」 と締め括った。

「THEMIS」2026年4月号誌面より