「世界の若い議員と語りあうグローバル・オピニオン・サミット」グローバル化する時代における日本の開発協力

サンケイスポーツも、先月5月30日開催の「世界の若い議員と語りあうグローバル・オピニオン・サミット」に関する記事を書いていたので、後で詳しく紹介します。

このたびのサミットの内容については、すでに二つの記事を書きました。あらためて新聞に掲載された記事を読んでみると、また新たな発見がありました。

テーマは日本のODAについてでした。しかしこれからの世界の政治、経済のありかたにも示唆を与える内容だったと思います。世界が良くなるために何が重要か、いくつかヒントがあった気がします。

それは、若い人たちと女性がもっと政治に参画すること。人権の擁護と民主主義が大事なこと。互いの国が、与える与えられるの関係でなく、パートナーとして連帯していくこと。そのためにも、教育水準を高くすることが必要なのだと思いました。

現代はグローバル化が進み、その結果どうなったかというと、良い面と悪い面が出ているとのことです。良い面は自由と基本的人権を尊重し、民主主義がすすみ、法を重視するようになったことです。しかし一方では、ナショナリズムが台頭し、民族間の争いがおきている現状があります。

日本では、円借款や支援は民主的で政治が安定していて、 返済能力がある国に限られて行われていますが(中国だけは例外的に社会主義国家であっても行われていた)、現在、民主的でなく、政治が安定せず、返済能力のない脆弱な国が、18国家あるとのことです。

アフリカや中東に多いですが、日本は、これらの国をおきざりにしてよいのかという提言が、第一部では出ていました。

これはなかなか難しいと思うのですが、今後は、そういう失敗国家といわれる国々にも、軍事援助ではない平和協力と、開発援助を両方をする必要があるという意見が出ていました。

日本の援助に関しては、欧米先進国と違い、現地の人を育て技術指導するなど、パートナーシップと連携を大事にしてきた歴史があります。

アメリカなどは、現地で儲けると株主に還元し、現地国から搾取していますが、日本はそうではありませんでした。これは日本にしかない特徴で、世界には知られていません。もっと世界にアピールすべき、という意見がありました。

最近ではスポーツを通して教育を進めていく、スボーツ振興によるやり方も行われていて、深見東州先生が南アフリカのサッカーチーム支援を通して取り組まれているエイズ教育の進展もそうです。これからのODAにとっても、ヒントになる取り組みかもしれません。

日本は無償支援も多いですが、それ以上に円借款による貸し付けがかなりあります。日本はその円借款の債権放棄してくれないのですかという質問もありました。

しかし債権放棄をすると、次に貸すことができなくなるようです。返済を続けていれば、次も貸せるようになるため、その国の判断でよく考えなくてはいけないということでした。

また、返済できないとなれば、その国の政府だけでは済まず、民間企業も信用を失い、世界から資金を調達できなくなって経済活動に悪影響が出るようです。

ですので、ほとんどの国は経済が苦しくても、対外債務を返済しようとするそうです。ちなみに債務免除済み、もしくは免除見込みの円借款も、割合は数パーセントにすぎませんが、少しはあるようでした。

理想を言うなら援助がなくても、自国の力でやっていけるのが良いわけですが、それは若い人々の力にかかっているとの結論です。

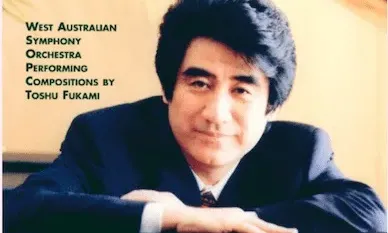

深見東州先生も、若くして経営者になられましたが、経営者にしても政治家にしても、若い時から始めた人が、その後、その国の大黒柱になっているそうです。同時に、そうなるためには、どこがで先人たちからも学び、教えを乞うてきた場面があったそうです。謙虚に学んできた、そういう若者が、成功しているのでしょう。

それから最後に、どの新聞や雑誌も書いてないので僕が書きますが、深見東州先生は世界情勢に対する正確で豊富な知識、過去の歴史も含めた多くの知識をお持ちなのだと思いました。そこから何が言えるのか、なにが問題で、現代にどう生かせるのかなどの、論点のポイントを抑えてありました。

また、課題や問題に対するさまざまな識者の考え方を学び、引き出しのひとつにしながらも、さらに上をいく考え方を示しているように感じました。

自身の専門分野においてのみ詳しい専門家は多いですが、深見東州先生の場合は、さまざまな分野にまたがる知識があるせいか、見識に偏りがなく、客観的で柔軟な感じがします。

人間の病気や健康も、それぞれの分野の専門家が、専門分野のなかだけで対応するより、広範な医療の知識を有し、全体を俯瞰して判断した方がより正確な対応ができる場合がありますからね。

経済、政治、社会学、歴史など、幅広く見識を持つ人材が日本で多く育っていくことを願いたいです。

新聞に掲載されたサミットの記事

6月8日のサンケイスポーツに掲載された記事を紹介します。

世界が連帯・開発協力を

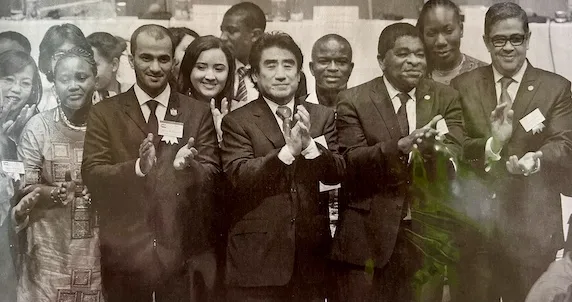

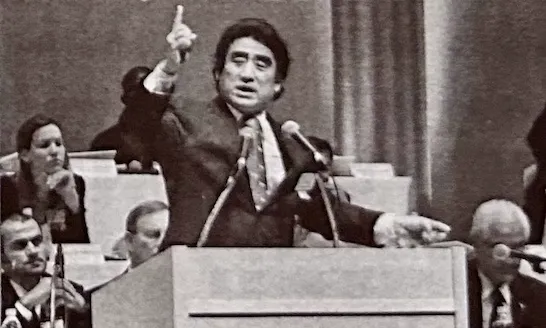

特定非営利法人(NPO)の認可を受けた国際支援組織「世界開発協力機構」(WSD、半田晴久総裁)が主催し、世界166カ国の議会が加盟する国際的組織「IPU」(列国議会同盟)が共催する『世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオン・サミット』が5月30日、東京・有明の東京ビッグサイト国際会議場に、35カ国105人の議員が参加して開かれた。会議では、世界人口の半数にあたる約35億人が25歳以下の若者であることから、若い世代に積極的な政治参加を喚起。世界人口の20%が世界の80%の資源を消費している、不平等改善のための開発協力などについて、各国の議員が有意義な議論を戦わせた。

画期的なコラボ

会議は午前と午後の2部形式で、一般非公開となった午前の部は「開発協力の導入に関しての原則」を、約1500人の聴衆が聞き入った午後の部は「日本の開発協力と国際開発における進化」を、それぞれテーマにして話し合った。

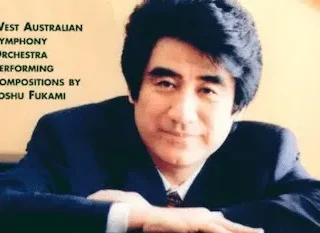

主催者であり、モデレーターとしてサミット全体の進行役を務めた半田晴久総裁(64)は「会議を通してIPUの理解を深め、それを紹介する。そして日本で起きていることを伝えていく」とサミット開催の意義について説明。今回のサミットは、国連の諮問資格を有するIPUという公的機関と、民間でありながら、無償でエジプトのコンピューターシステムの改善など、さまざまな国際協力を実施しているWSDがコラボした、画期的なものであると話した。

午前の部では、まずIPUのセイバー・チョードリー議長、マーティン・チェンゴン事務総長が問題を提起した。チョードリー議長は「世界人口の50%が若い世代で、失業が課題になっている。若い男女が非常に大きな犠牲を強いられている。5億人が一日2ドル未満、2億5千万人が一日一ドル未満で生活している。このままではどうなってしまうのか」と述べ、今後100年を見据えて若い世代を主体とする開発協力の重要性を説いた。

チェンゴン事務総長は、具代的な開発協力のあり方を解説。パートナーシップと連帯が2本の柱であるとした。つまり、「直面する課題解決のためには、支援、非支援ではなく、パートナーシップに基づき、お互いが連帯して協力を強化することで持続可能な開発となり、一般市民に大きな利益をもたらす」ということだ。

途上国と対等に

こうした開発の倫理的原則は、本年2月に閣議決定された日本の「開発協力大網」でも記されている。今回の大網は12年ぶりの改定で、開発協力を取り巻く環境変化を踏まえ、名称も「ODA(政府開発援助)大網」から「開発協力大網」に変更された。

名称変更は、①多様な開発課題への対応②オールジャパンの協力推進③援助ではなく、途上国との対等なパートナーシップに基づく協力関係の強化、といった理念を「開発協力」という表現に端的に込めた。そして国際社会と我が国双方に資するWin-Winの関係構築を提唱している。「開発協力大網」については、1部で外務省の岡庭健・国際協力局審議官が、2部では城内実・外務副大臣が、それぞれ内容について解説した。

廣野良吉氏「脆弱国家を置き去りにしていいのか」

1部2部を通じて議論の核となったのが日本国際フォーラム評議員の廣野良吉氏(83)が投げかけた「18カ国の脆弱国家」を開発援助の対象から置き去りにしていいのか、否かの問題である。半田総裁が廣野発言をフォロー。「日本のODAは無償、有償にしても、政府が政府が他国を援助するには条件があった。民主主義であり、政治的に安定し、金利のある貸し付けは返済能力があるかを見定めて援助する。18カ国は安定しているわけではない。そこでこれらの国をどうするかです」と問題提起したのだ。

そして半田総裁は「平和と開発をドッキングするのがこれからの日本の援助ではないか。平和構築、平和開発をすべきではないか。グローバルな視点で予算を組んで、平和構築と開発援助の両方を進めないといけない。18カ国を置き去りにするのは本当ではない」と結論づけた。

若い世代の政治参加とともに、会議では女性議員の増加も大きなテーマの一つになった。各国の議員が意見を述べようと次々と手を挙げるなど、闊達な議論が進むなか、モデレーターの半田総裁は、見事な仕切りで会を進行し、それぞれの議員の声を一つ一つ拾っていく。そうした中で、西アフリカの大西洋岸に位置するシエラレオネ共和国の女性議員から、ショッキングな事実が明らかにされた。「医療施設不足で水も足りない。エボラ出血熱で多くの人が亡くなったが、医療インフラ不足のためです。一方で、遠くまで水を汲みに行くその行き帰りでレイプされることもあるんです」。にほんのような先進国では信じられない事象や卑劣な行為が行われている現実。

一つ一つ解決していくしかないと結論づけられたが、それには持続可能な開発協力が必要で、いの一番が教育であり、人づくりであると多くの識者が口を揃えた。総括セッションでコメントした舛添要一・東京都知事(66)も「資源の乏しい日本がなぜ豊になったのか、それは教育水準が高かった、識字率が高かったからです」と、人が資本を強調。人づくりという開発協力の重要性を説いた。

参加国一覧

日本、米国、カンボジア、ニュージーランド、アイルランド、アンゴラ、アルゼンチン、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、ベルギー、ブラジル、ブルキナファソ、ギリシャ、ジョージア、ギニアビサウ、インドネシア、イラン、ヨルダン、マレーシア、モーリシャス、モロッコ、ナミビア、ナイジェリア、ノルウェー、フィリピン、ポルトガル、シエラレオネ、南アフリカ、スペイン、スリランカ、ウクライナ、ザンビア、ジンバブエ、パナマ(順不同)

サンケイスポーツ2015年6月8日付紙面より

次は6月6日のデイリースポーツに掲載された記事です。

「世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオン・サミット」

世界開発協力機構(WSD)と、列国議会同盟(IPU)が共催した初の国際会議「世界の若い議員と語り合うグローバル・オピニオン・サミット」がこのほど、都内で行われ、WSD総裁の半田晴久氏をモデレーターに、世界35カ国から集まった若手議員が熱い議論を交わした。

今回のサミットはアジアやアフリカなどの途上国からも若手議員が多数参加。途上国にとって、最も関心が高いものがODA(政府開発援助)ということから、前半は「日本の開発協力と国際協力における進化」をテーマに、外務副大臣の城内実議員と、元ASEAN事務総長のスリン・ピッスワン氏の基調講演が行われた。

講演後、半田総裁は「今後の開発において重要なのは、民間をいかに活用していくかということではないか。(政府が行う)ODAは、病気になったときの手当。その前に病気にならない体質づくり、国づくりを若者と女性の力で行っていくべき」と総括した。

後半は、出席した若手議員の意見交換が行われ、一気に会場は熱を帯びた。地域や国によってODAに求めるものは違うが、多くの参加者が訴えたのは教育の重要性だ。半田氏は「特にアフリカが持続的に成長するにはまずは教育。死ぬまで研鑽する体制の教育レベルを上げることが一番大事な底力」とコメント。ゲストの平沢勝栄議員も「ペナンに行った時に直接子どもや地域の人にあったところ、教育を一番望んでおられた。本当に必要として喜ばれることをODAとして与えていくことが重要」と話した。

東京都の舛添要一知事も登場し、「私が一番ODAで大事だと思っているのは人づくり。なぜ日本がこのような豊かな国になったかといえば、教育がしっかりしていたから。とにかく人づくりが大事だと申し上げたい」と熱く語った。

あっという間の4時間。IPUのマーティン・チェンゴン事務総長も「このイベントを、ただ良かったねという集まりにせず、これを第一歩としてコミットしていきたい」と感激の面持ちで締めくくっていた。

デイリースポーツ 2015年6月6日紙面より