第3回世界オピニオンリーダーズサミットの雑誌掲載記事

第3回世界オピニオンリーダーズサミットには、本当にそうそうたるVIPが来日しました。ワールドメイトの友人と、これだけ世界的な人物が一同に介しているのに、この参加料金は安すぎるねと話しました。

昨年のクリントン元米国大統領と、コリンパウエル元米国国務長官が来日した、第2回世界オピニオンリーダーズサミットのときもそう思いましたが、今回もでした。

「世界オピニオンリーダーズサミット」の目的

深見東州先生は、その道の一番トップの人から習ったり、より素晴らしい作品に触れる機会を持つことを推奨されています。超一流の人には優れた実力があるのはもちろんですが、トップになる世界というものを持っていますから、ふれるだけでも感化されるものがあるのでしょう。

僕も、できるだけそういう機会があれば参加したいと思っています。しかしそういう機会があっても高額な金銭や条件が必要だったりするのでハードルは高いですけどね。

ところが深見東州先生が主宰する団体が行うイベントは、極めて良心的な金額設定なので本当にありがたいです。それでいて、一生に一度会えるかどうかという人物を呼ばれますからね。

そして毎回、国内外のヤングリーダーたちが参加していますが、今回の世界オピニオンリーダーズサミットは、これから社会のリーダー目指す人にとって、大きな刺激になったと思います。また世界の平和と繁栄にとっても、有意義な内容だったと思います。

深見東州先生が、なぜ世界オピニオンリーダーズサミットを開催するのか、その目的について話されていた記事があります。TIMESという雑誌から、その部分のインタビューを紹介します。

(TIMES) コンサートや大薪能など文化的、芸術的分野の活動以外にも、昨年2回「世界オピニオンリーダーズサミット」(GOLS)を開催されている。この、いわば政治的分野での活動の意味についてお聞かせください。

(深見東州) GOLSは、私が総裁を務める「NPO法人世界開発協力機構(WSD)」が主催したもので、昨年9月6日(第一回)と11月16日(第二回)に行いました。クリントンやブレアなど米・英の元首脳や、パウエル元米国務長官らが出席しました。世界平和のために何が必要かを語っていただくシンポジウムで、内外で高い関心を呼んでいます。

私も討議に参加してますが、この会議の開催には私なりの考えがありました。それはWSDの総裁や「アジア・エコノミック・フォーラム」創設者の立場などで、これまで数多くの会議やシンポジウムに出席した経験から、いつも思うことです。

学者の会議では、その4割〜6割が、言葉の定義と揚げ足取りで終わります。また、過去の歴史と現状は語れても、それをどう解決したらいいかという、現実的で総合的な意見や判断が出てこない。将来への判断も、過去の結果から割り出す「後づけ理論」に基づくことが多かった。現在と未来に通ずる「先づけ理論」ではないのです。経済学者や政治学者の予測が、ことごとく外れる所以です。

人間や社会というものの、本質的な理解や総合的理解。各民族や各国家が動く、行動パターンや行動分析。地球の自然や災害と、経済や社会との関係。諸外国と自国との政治的、軍事的、経済的な関係。突然現れた天才や、指導者が与える影響。こういうさまざまな要件や要素を有機的、立体的、総合的に見ないと、現実と未来に通じる理論やビジョンは描けません。それには幅広い知識と、学問や教養の厚みが必要です。

30年以上前には、それができた優れた人物が、日本には豊富に居りました。これが、各分野におけるオピニオンリーダーだったのです。それが、今や絶滅の危機に瀕する、希少動物のようになっている。

さらに、現代のオピニオンリーダーには、グローバルな総合視点から、物事を見る見識が問われます。つまり、人間と社会を有機的、立体的、総合的、国際的に見る、学問や教養の厚みのある人物こそが、現代のオピニオンリーダーなのです。

そうした、世界の優れたオピニオンリーダーを日本に集め、世界の平和や日本の未来を予測、展望しながら熱い議論を交わす。そこから、確かな日本と世界の将来が描かれ、対応すべき方法も探られるものと思い、開催したものです。

またその討議内容は、日本の若いリーダーにとって、大きな刺激となり、良き手本になったものと確信します。そして、いわゆる学術的な討論会と異なるのは、広く多くの一般の方々にご来場いただき、日本と世界の将来を、わかりやすく解説していったことです。多くの方々が、優れた世界的オピニオンリーダーを実際に目で見て、耳で聴き、彼らの人間性に触れることで、世界に通じるオピニオンリーダーが、日本から育つことを祈っています。

TIMES 2014年8月号誌面より

複数の雑誌に掲載されたサミットの内容

ここからは追記になります。第3回世界オピニオンリーダーズサミットのことが、いくつかの雑誌に掲載されました。その一部を紹介していきたいと思います。

まず、『週刊エコノミスト』2014年11月25日号に掲載されていた内容です。

世界オピニオンリーダーズサミット

グローバリゼーションにはチャンスと課題がある

国際政治の第一人者を招聘して世界平和に貢献するための議論を行う「世界オピニオンリーダーズサミット」の第3回会議が2014(平成26)年10月17日、東京・港区の東京プリンスホテルで開かれた。世界開発協力機構(WSD・半田晴久総裁)が主催し、「グローバリゼーションにはチャンスと課題がある」のテーマで話し合った。

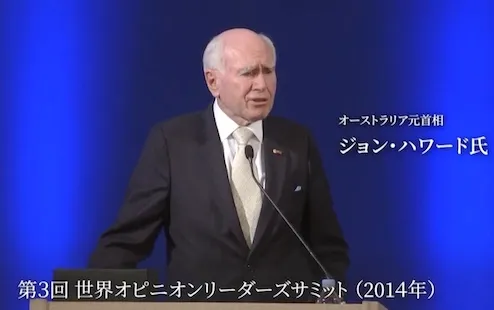

初めに主宰者であり、このサミットの進行役を務める半田晴久氏が開催の意義を次のように話した。「今回はトニー・ブレア元イギリス首相、ジョン・ハワード元オーストラリア首相、フィデル・ラモス元フィリピン大統領をスペシャルゲストとして招待した。サミットは大きなテーマでアバウトな議論をする場であり、交流の場でもある。

今回のテーマは『グローバリゼーションにはチャンスと課題がある』だ。なぜならグローバル化が進むほどローカル化、つまりナショナリズムが深まる傾向がある。最近は、グローカライゼーションという英単語が世界で使われているようになった。グローバルとローカルの合成語だ。ナショナリズムにはないが、グローバライゼーションには普遍性がある。私たちは普遍性の道を歩むべきだ」

グローバル化の潜在力持ってきた中国、インドネシア ハワード氏

まず、ジョン・ハワード氏は第1部の基調講演でこう述べた。「私は1996年からオーストラリアを率いるにあたり、グローバル化のメリットに着目した。世界には経済的奇跡を起こした国もある。日本がそう。中国もベトナムもインドネシアも経済的に台頭した。グローバル化を成し遂げる潜在力を持ってきた。かつてグローバル化は一部で人々を貧困に追いやった。しかし2000年以降、絶対的貧困は確実に減っている。世界経済の未来は、いかに勢いを維持するかだ。若い人もグローバル化の成果を認めて、資本主義の力を信じてもらいたい」

次に登場したトニー・ブレア氏は、グローバル化は止められない勢いだと前置きし、「世界は解放される時、力を発揮する。政府が変化に適応していくことが重要だ」と訴えた。国連特使として今も中東和平に携わっているブレア氏は「グローバル化が機能するのは心を開き合う時だ。国境がなくなれば世界は平和になる」と続けた。

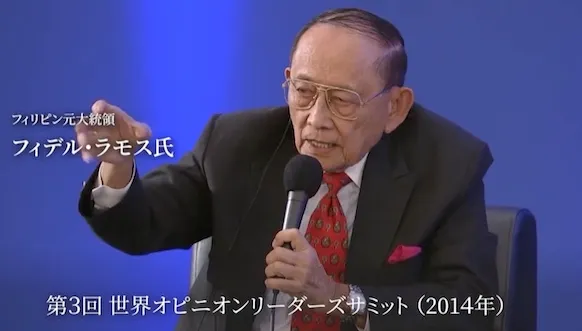

議論がグローバル化の今後に移ると、ラモス氏も「お互いの違いを理解するのがポイント。話しあえばコンセンサスに繋がる」と話した。

グローバル化とは世界が相互依存的になること ブレア氏

続いて3氏のほかスペシャルゲストの高村正彦自民党副総裁、カート・キャンベル元アメリカ国務次官補ら10氏も加わって第2部のパネルディスカッションが始まった。

基調講演したブレア氏は「グローバル化の特徴は世界が相互依存的になることだ。数ヶ月前、アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)が金融緩和をやめると言ったら世界各国に影響が及んだ。エボラ出血熱の例を見ても、世界の一員としてグローバルに対応すべき時代。特にアメリカと中国、ヨーロッパ、日本が連携して対応しなければならない」とし、そのためには次の切り口でチャレンジしていこうと訴えた。

「一つはテロの脅威に対し、価値観を共有する国々が相互依存で対応して解決を目指すこと。二つ目は、西欧やその同盟国など尊厳、忍耐、誠実、民主主義に確信を持つ国々がグローバル化を牽引すること。そうすれば中東やウクライナの危機も乗り越えられる。最後に強くありたいなら国民にリーダーシップを譲渡すべきだ。国民にミッションと目的を克服できる環境を与えねばならない。それができれば21世紀は平和と繁栄の世紀になると信じている」

この基調講演を受けて、「積極的平和主義」の必要を説く伊藤憲一氏(日本国際フォーラム理事長)が、「2010年に起きた『アラブの春』はその後定着するかと思ったが、イラク、シリアなどがテロリズム的暴力によって抑えられる事態に進展した。中国の南シナ海での動きも露骨だ。ロシアがクリミア半島で隣国の領土を奪った。国際政治はとんでもない方向に進んでいる。積極的平和主義で関わり合う姿勢が日本に求められていると思う」と語った。

米は、日本と組んでこそ効果的な力を発揮できる キャンベル氏

アメリカの政策変更を立案したカート・キャンベル元アメリカ国務次官補の説明は明確だった。「21世紀のアメリカには同盟国との緊密な連携、米中関係の強化、ASEAN、ベトナムにも力点を置いたバランス政策が必要。また、数年以内にTPPを確定すること。アメリカがアジアにおいて効果的に力を発揮できるのは、良きパートナー、日本と組んだ時だ」

パシフィックフォーラムCSISのラルフ・コッサ理事長も「日本が集団自衛権を認める決定をしたのは、平和への道だと高く評価している」と称賛した。

日本の集団的自衛権行使容認について、高村氏が、次のように説明した。「集団的自衛権は、個別的自衛権と同じく国連憲章で全ての国に認められた権利だが、なぜか日本だけが憲法9条との関係で行使すべきでないものとして語られてきた。北東アジアの安全保障が激変する中、国の存立を危うくするような事態に対しては、必要最小限の集団的自衛権があると我々は主張している。

例えば朝鮮半島で動乱が起きアメリカの軍艦が第3国に襲われたとする。日本の自衛隊がそれを守れるのに守らなかった結果、軍艦が沈んだら日米同盟は終わりだ。アメリカは世論の国だから、アメリカ政府が日米安全保障条約上の義務だから日本を守るとしても、アメリカの世論が許さないだろう。ならばアメリカ軍艦が襲われた時、日本の自衛隊が守るのは国の存立を守るのに必要最小限の範疇だ。

イラク戦争のような場合、日本はアメリカと一緒に戦うことはできない。明解な歯止めがかかっている。過去に抑止力がなかったために国が滅んだ例は多い。歴史に学んだ平和外交と抑止力の強化が大切だ。

憲法に関してブレンダン・スキャネル元駐日アイルランド大使(現・駐デンマーク大使)は「積極的平和主義の立場からアイルランドも国連に平和維持軍を出している。日本は憲法の変更を嫌う。いつかは変更しないと機能しなくなるのではないか」と疑問を呈していた。

最後に半田氏が締めくくった。「本日築いた人間関係を元に、より良き理解を世界に発展させていきたい」

週刊エコノミスト 2014年11月25日号誌面より

次に紹介するのは、THEMISという月刊誌です。その2014年11月号に掲載された記事から紹介します。

「世界オピニオンリーダーズサミット」が開幕

半田総裁が仕切るグローバリゼーションの課題

ブレア英元首相が「変革」を

第3回「世界オピニオンリーダーズサミット」(主催・世界開発協力機構、後援・外務省ほか)が10月17日、東京プリンスホテル(東京・港区)で開催され、「グローバリゼーションにはチャンスと課題がある」というテーマで白熱した議論が交わされた。

スペシャルゲストとして招聘したトニー・ブレア元英国首相、フィデル・ラモス元フィリピン大統領らが来日。日本からも高村正彦自民党副総裁らが出席した。

モデレーターを務める世界開発協力機構の半田晴久総裁がいう。「学者のシンポジウムは言葉の定義と揚げ足取りが多く、忍耐が必要で面白くないから『辛抱ジウム』という。これはサミットだから大きなテーマで方向づけして、アバウトな議論で結論を出すが、横道に逸れてもプロセスが面白い」

97年、英国で保守党から労働党へ政権交代し、サッチャー氏から引き継いで首相となったブレア氏は、従来の労働党の社会民主主義路線に自由市場経済を部分的に取り入れる「第三の道」と呼ばれる政策に転換した。ブレア氏はいう。「私が首相になると、サッチャー氏が度々訪ねてきて、アドバイスをくれた。6ヶ月目くらいだろうか、私は『内閣の中で揉め事ばかりある。どうしようもないんだ』と問題を抱えていることを打ち明けると、彼女から『閣僚同士はケンカしてもいいの。ただし、あなたと他の閣僚がケンカしちゃダメよ』といわれた。右派だからとか左派だからとか、そんなことは関係ない。世の中、世界が変わりつつある。それならば、私たちも変革しなければならない」

世界中から優れた人材を!

御年86歳にして雑誌コラムの執筆を週1本、ゴルフのプレーを週3回しているというラモス元大統領は、半田氏から「80歳を過ぎたら何をいっても結構」と促され、「フィリピンと日本は協力する時代に入っている。日本、フィリピン、米国、そしてベトナムを入れてもいいかもしれないが、この多国間で同盟を組むべきだ。そうすればもしかしたら、国連に対抗できるほどかもしれない」と語った。日米関係を軸に、フィリピンやベトナムとの強固な関係を築けば、国連に勝る力を持つかもしれないとの主張には思わず同時通訳からも笑いが洩れるほどだった。

ブレア氏はシリアやイラクでテロが発生したことについて触れ、「宗教が違っても受け入れてリスペクトし合うときにのみ、世界はうまくいく。だからテロリストたちはグローバル化に反対していることになる」と断じた。

半田氏はこれを受けて「グローバル化に伴って活発化しているテロリズムはグローバル化のいいところを阻害する一番のがんだ」と、ブレア氏が中東で進める紛争解決のための平和運動に賛辞を贈る。

高村氏はこれまでの内閣法制局の姿勢を批判して語った。「安全保障環境、とくに北東アジアの安全保障環境が激変するなかで、国の存立を全うするために必要最小限度の自衛の措置は講じ得る。米国の戦争に加担するために集団自衛権を行使するのだろうという考えは間違いだ」

半田氏は「30年前には学者にしろ、官僚にしろ、人間と社会を有機的、立体的、総合的に判断できる優れた人材がいたが、いまは少ない。世界中から優れたオピニオンリーダーを日本に集め、熱き議論を交わしていこう」と締め括った。

THEMIS 2014年11月号誌面より

そして、今回も月刊誌「毎日フォーラム」に第3回世界オピにおンリーダーズサミット特集記事が掲載されました。そちらも紹介したいと思います。

国際政治の第一人者たちを招いて世界平和について考える「世界オピニオンリーダーズサミット」の第3回会議が10月17日、東京都港区の東京プリンスホテルで開かれた。今回のテーマは「グローバリゼーションにはチャンスと課題がある」。世界開発協力機構(WSD・半田晴久総裁)が主催したもので、会議にはスペシャルゲストとしてトニー・ブレア元イギリス首相やジョン・ハワード元オーストラリア首相、フィデル・ラモス元フィリピン大統領らが参加した。

初めに主宰者であり、このサミットのモデレーター(進行役)を務める半田晴久・世界開発協力機構総裁がサミット開催の意義を以下のように話した。「このサミットは大きなテーマでアバウトな議論をする場であり、交流の場だ。今回のテーマは、『グローバリゼーションにはチャンスと課題がある』で、グローバリゼーションには二つの角度がある。一つは経済のグローバル化、もう一つは政治と外交のグローバル化だ。ことに政治と外交はグローバル化すればするほどローカル化、つまりナショナリズムに進んでいくことがある。今、流行している世界的英単語にグローカライゼーションという言葉がある。グローバルとローカルの合成語だ。ナショナリズムには普遍性がないが、グローバライゼーションは普遍性がある。私たちは普遍性のある道を進まなければならない」

グローバル化の潜在力を持ったインドネシア、ベトナム

まず、ジョン・ハワード氏が基調講演でこう切り出した。「1996年から12年間オーストラリアを率いるにあたり、私はグローバル化のメリットに着目した。どういう恩恵があるのか。今は経済的に中国が台頭し、ベトナムやインドネシアも力を高めている。グローバル化を成し遂げる力を持ってきた。かつてグローバル化によって、何億人もの人を貧困に追いやるということがあった。しかし、グローバル化を敵とみなさず仲間と思った方がいい。絶対的貧困は、00年以降確実に減ってきている。世界経済の未来は、いかに勢いを維持するかというところにある。世界各地を見ると、グローバル化を実践している国は、そうでない国より経済の回復が早い」

さらにハワード氏は「こうした会議に出ると、国と国を結ぶリンクが話題になる。国をつなげるのは『共通の価値観』私は在任中、アジアの国々と個人レベルの関係を作れた。50年代に日豪関係は大きく変わった。その少し前までは日豪は敵だったが、57年に商業合意をした。共通の価値観を持つことが、過去の問題よりも、お互いに相手に提供するものがあると認め合った。オーストラリアの資源を日本が利用できる取り決めを行い、それ以降は親友と呼べる関係になった」と語った。

トニー・ブレア氏は、グローバル化は止められない勢いだと前置きし「私もハワード氏と同意見だ。世界は解放される時、力を発揮する」と考えを述べた。フィデル・ラモス氏も「今アジアにおける一番の問題は貧困であり、気候変動であり、病気の問題だ。宗教観の違いもある。人々が「一丸となっていられるのは、グローバライゼーションに普遍性があるからだ」と話した。

平等に尊敬し合えば世界は平和になる

国連特使として今も中東和平に携わっているブレア氏は「テロは宗教を乱用し、暴力を作っている。テロは安全保障の新しい脅威だ。グローバル化が機能するのは、心を開き合う時だ。経済的にも文化的にもつながることが重要だ。平等という考えが国境を越えたら、世界は平和になる」と話した。ラモス氏も「テロは、憎悪に基づいたイデオロギーだ。小さなフィリピンの村にも入ってきている」と応じた。

議論がグローバル化とこれからの展望に移ると、ブレア氏は「政府の構造改革が必要。どうすれば改革を素早く行えるか、考えなくてはならない。それが政治家の役割だ」。ラモス氏も「お互いの違いを理解するのがポイント。そうすれば誤解はとける。話し合えば、コンセンサスにつながる。だから、このようなサミットを継続して開催していくことが大事だ」。

第一部の最後にハワード氏が次のように語った。「先進国がグローバル化して、シャッターを閉じないことだ。オーストラリアはアメリカ、イギリス、さらに日本からの投資を受け入れ、大変恩恵があった。中国がオーストラリアに投資したいというのは当たり前の話だ。今、政府はそれを渋っているようだが、私はこれまで同様中国投資も受け入れるべきだと思っている」

続いて、第2部に入った。第2部は3氏に、高村正彦自民党副総裁や伊藤憲一日本国際フォーラム理事長、平林博東アジア共同体評議会議長、カート・キャンベル元米国国務次官補、ラルフ・コッサパシフィックフォーラムCSIS理事長、ブレンダン・スキャネル駐デンマーク・アイルランド共和国大使、ヒシャム・バドルエジプト・アラブ共和国外務次官らも参加して、バネルディスカッションが行われた。

トニー・ブレア グローバル化の特徴は、世界が相互依存的になることだ。グローバル化が世界の変化を牽引している。私はその方策とし3つのことを挙げたい。一つ目は、テロの脅威への対抗策を講じること。これは価値観を共有している国々の相互依存で対応しなければ解決しない。二つ目は西欧や同盟国が力を持ち続けること。新しい勢力も台頭しており、どんな価値観が21世紀の要となるか試行錯誤が続くが、価値・尊厳・忍耐・誠実・民主主義に確信を持つ国々が牽引する必要がある。そうすれば、中東やウクライナの危機も乗り越えられる。三つ目は、あらゆる国家は国民にリーダーシップを譲渡すること。さまざまな課題を克服し、国として強くありたいならそうすべきだ。心が開いている人はグローバル化をチャンスと感じる。閉ざしている人は脅威と感じる。住みたいと思う世界を作り、子供が住むに適した環境を作り、教育を受けられる状況をつくる。それができれば21世紀は平和と繁栄の世紀になると信じている。

伊藤憲一 10年に起きた「アラブの春」は定着するかと思ったが、イラク、シリアの動きがテロリズム的暴力によって抑えられる事態になった。南シナ海での中国の動きも露骨だ。今年4月にはロシアがクリミア半島で隣国の領土を奪った。国際政治は、とんでもない方向に進んでいる。積極的平和主義の姿勢が日本に求められていると思う。

平林博 国際連合ができて約70年になるが、国際社会はほとんど変わっていない。発足当時の加盟国は51カ国だった。今は193カ国になったのに、安全保障理事国は5カ国のまま。今の国連に正当性はあるか。もう一つは、経済面の体制改革だ。戦後、世界銀行とIMFが通貨体制の柱になってきたが、それで十分か。十分ではないから、ASEANが来年経済統合し、中国・インド・ロシア・ブラジル・南アフリカがBRICS開発銀行設立に合意した。中国はさらにアジア投資銀行を作ろうとしている。世界は多極化している。安保体制を含め、世界の政治体制はどうあるべきか考えなくてはならない。

ヒシャム・バドル グローバル化すると中東がどう変わるかが非常に意味を持ち、それによる日本との新しい関係は世界全域に影響を与える。テロリズムは今やイデオロギーであり、思想紛争になっている。5ヶ月前にイラクの半分がイスラム国に占領されるとは想像もしなかった。リビアもそうだ。日本はそれらの国にテクノロジーや教育のソフトパワーを使ってグローバル化を促すことができる。

カート・キャンベル アメリカは、どこに向かうべきか。最も重要なのは、アジアを安全保障上のパートナーとして考えることだ。21世紀のアメリカは、同盟国との緊密な連携、米中関係の強化、ASEANにも力点を置いたバランス政策が必要だ。また数年以内にTPPを確定し、アジア地域フォーラム的な機関を作る。アメリカのアジア政策は過小評価されたが、アジアにおいてこれからも力を発揮する。それを効果的に発揮するには、日本を良きパートナーとして取り組むことだ。

ラルフ・コッサ 私は20年前から軍事面でいろいろ日本に提案してきた。今回の集団的自衛権を認める決定は、平和への道だと高く評価している。

高村正彦 集団的自衛権は、個別的自衛権と同じく国連憲章ですべての国に認められた権利だが、なぜか日本だけが憲法9条との関係で結論が出ていない。我々は北東アジアの安全保障が激変する中、国の存立を危うくするような事態に対し、必要最小限の集団的自衛権があると主張してきた。たとえば朝鮮半島で動乱が起き、アメリカの軍艦が出動している。そのアメリカの軍艦が第3国に襲われた。日本の自衛隊がそれを守れるのに守らなかった結果、軍艦が沈んだら日米関係は終わりだ。アメリカは世論の国だから、日米安全保障条約上の義務を主張し日本を守るとしても、アメリカ世論が許さないだろう。

イラク戦争のような場合は、日本はアメリカと一緒に戦うことはできない。明快な歯止めがかかっている。日本が輸入する原油が通るホルムズ海峡が、機雷封鎖されたらどうするか。その場合は、国民の権利が根底から覆るような事態に当たれば打開できる。朝鮮有事などで、アメリカの艦船が襲われたら助ける。当たり前のことができるようになる。これが7月1日に閣議決定した集団的自衛権容認の中身だ。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶという言葉がある。世界史的には、抑止力がなかったために国が滅んだという例はいくらでもある。歴史に学び、平和外交を進め、抑止力を高めることは大事だ。

ブレンダン・スキャネル 積極的平和主義の立場から、アイルランドも国連に平和維持軍を出している。日本は、聖なるもののように憲法を扱って変更を嫌う。でも、いつかは変更しなくては機能しなくなるのではないか。

平林博 集団的自衛権を容認したことで、これからは日米同盟だけでなく、日米豪の同盟、インドやフィリピンも含めた広域的な安全保障体制を確立する必要がある。

伊藤憲一 積極的平和主義というのは、平和を願い、戦争への参加を繰り返してはならないという決意に基づくものだ。しかし、そこで思考がストップしてしまい、日本の平和や安全保障はどうするのかという議論に入っていかない。相互協調主義のもとで、積極的な平和主義に切り替えていかなければならない。

半田晴久 みなさん、素晴らしいスピーチをいただき感謝します。本日築いた友好や人間関係をさらに発展させ、これからも良いサミットにし、もっと深い話を聞きたいと思う。今日はどうもありがとう。

このサミットを後援した日本国際フォーラムの会報にて、報告が書かれていました。