神様と人を遠ざけるもの〜ワールドメイトで学んだ誠の実態〜

“誠” という言葉は、日常でもときどき出てくる言葉です。ワールドメイトでは、この”誠” が、神様がもっとも喜ばれることと聞きました。

では、その「誠(まこと)」とは何なのかと問われると、意外に説明が難しいと思います。

「言葉や行いにつくりごとがない。うそ・偽りでないこと、真実の心」などと、辞書には書かれてます。言葉や行動や心に嘘がないということでしょうから、それは言葉や行動や心が正しい方向において、一致していると解釈できるかもしれませんね。

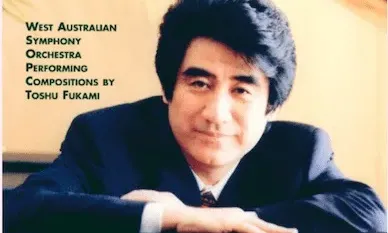

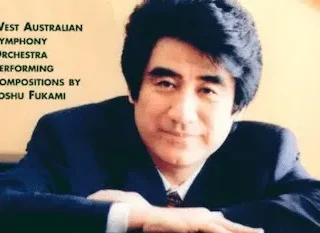

深見東州先生によると、「誠とは口と心と行いが一致することです」と言われていました。もちろんその心は、人として正しい、真実の心でないといけないと思います。

ワールドメイトでは、具体的に「誠」となる行為について学びました。

誠の五段活用とは

深見東州先生の著作の中に、 “誠とは何か” について、「誠の五段活用」のことが説かれています。

誠とは言が成ると書くように、常に実行をともなうものです。心中に思うだけとか、あるいは言葉にして言うだけではダメということになります。

では、その思ったこと、言葉に出したことを実行するプロセスは、五段階に変化することが書かれています。その「誠の五段活用」の第一が、一番重要なポイントになる「わざわざ」です。

「わざわざ」は、「わざわざそんなことまでする必要なかったのだが・・」というように、「あいつ余計なことをして」みたいな否定的なニュアンスで使う場合もありますけどね。

ここで言う「わざわざ」は、「わざわざ会いに来てくれた」「今日のために、わざわざ用意してくれた」などのように、面倒なことを手間暇かけて行ったり、ついでではなく特別に行ったりすることです。それで相手が感動し、喜んでくれる「わざわざ」の意味になります。

普段の生活やお付き合いの中で、そのような「わざわざ」という行為には、ときどき遭遇すると思います。その時は、本当にありがたいなと思います。感激したり感動することもあります。

そのように相手に喜んでもらえる「わざわざ」の行為を行う人は、人から好かれ、信用され、感謝され、自然と周りの引き立てを受けるようになるのでしょう。

実は神様に対する誠も、それと同じことが言えます。

ワールドメイト会員は、わざわざ時間と労力、さらに費用をかけてまで、遠くの神社や神域に参拝する人もいます。ちょっとしたお願いならば、近くの神社でも十分かもしれませんが、日本の国のことを祈るとか、特別な働きを持つ神様に、特別なお願いをする場合などは、遠出をすることもあります。

その行為は、神様からすると「わざわざ」遠方から、時間と労力を惜しまずに来てくれたことになります。もちろん遠方からその神社に祈っても、祈り方次第では聞いてくださるとは思いますが。

しかし「わざわざ現地まで来てくれた」という行為には、神様も格別な感動を持たれるようです。その結果として、大いに動いてくださるのでしょう。「わざわざ」という行為は、人間だけではなく、神様をも動かす力になるわけです。

このことは実際に実践してみないと、実感できないかもしれません。昔は「蟻の熊野詣」「一生に一度はお伊勢参り」など、庶民の間に広がった信仰がありました。交通機関など無い中で、徒歩で何十キロ、何百キロも歩いてまで参拝する人がたくさんいわけです。それだけ神様の功徳を実感する人が多かったとも言えるでしょう。

深見東州先生は、「神様に向かうときにはなんでもわざわざやることが肝心です」と言われています。心が正直で誠実であっても、面倒臭いという行為を乗り越え、わざわざやるという行動に表れなければ、神仏は十分に動いてくださらないそうです。

この「わざわざ」が最高の誠であり、以下に書く、誠の五段活用の二つめ以降は、「わざわざ」が活用変化したものになります。

誠の五段活用の第二

深見東州先生による「誠の五段活用」の二番目は、「さっそく」です。こちらは、「わざわざ」と一緒になって、相手に伝わるケースが多いと思います。

結婚祝い、あるいは弔事のために、そのためにだけ遠方から来たのであれば、相手からは「わざわざ」、そして「さっそく」来てくれてありがとう、という気持ちになるでしょう。

もし、一年くらい経ってから行ったのであれば、「わざわざ」ではあっても、「さっそく」とはなりませんね。相手の受け取る気持ちも少し冷めているかもしれません。

「わざわざ」という行為には、「さっそく」という行為も同時にある方が、より相手に誠意が伝わり、感動や感謝の気持ちを持たれると言えます。

神様に対する時もそれと同じです。素晴らしいおかげをいただき、感謝のお礼参拝に行く場合でも、すぐに行く人と、半年経ってから行く人では、やはり前者の方が、願いが叶ってありがとうという感謝の気持ちが、より強く伝わり、神様にも受け取ってもらえると思います。

誠の五段活用の第三

深見東州先生による「誠の五段活用」の三つめは「何度も」です。

これは、「わざわざ」と「さっそく」という行為の後に成り立ちます。大切な人のお見舞いに行くときに、遠くから「わざわざ」、「さっそく」行けば大喜びされるでしょう。

しかし入院が長期にわたるときは、一回だけで終わらずに、しばらくしてまた行くと、相手によっては恐縮されるかもしれませんが、何度も来てくれたという行為に、いっそう感動され喜ばれると思います。一回だけよりも、何度も行くことで、より気持ちが伝わるわけです。

神様の場合も、「わざわざ」、「さっそく」、一度だけ行くのでも良いと思いますが、神社参拝には昔から21日祈願というものがあります。21日間、毎日神社に出向いて参拝するやり方です。これを行い願いが叶う人が多いので、今でも廃れることなく伝わっているのでしょう。

僕も21日祈願を行ったことがあります。少し遠くの神社に行く場合は、時間と労力、費用もかかりますが、ここ1番の時は何度もいくことが体験上からも大事だと思いました。

しかし無理をしすぎてしまうと、執着心が出てきますので、それでは元もこもありません。自分自身にとって、どこまでが無理なのかは、やってみてわかってくることですけどね。

あとふたつ、4つ目は「てみやげ持参で」、5つ目は「丁寧な言葉で」です。この二つは、読んで字のごとくなので、今回は説明を省きたいと思います。

誠の五段活用を実行することで、相手に誠意が伝わり、相手から信用を得られることを、体験を通して理解している人は多いと思います。

神様に対しても同じことが言えるわけですが、なぜ「わざわざ」「さっそく」「何度も」という”誠”を、神様は最も喜ばれるのでしょうか。他にも、謙虚さ、誰にでも親切で優しいとか、神様に喜ばれそうな行為はあると思いますが、なぜなのでしょう。

それには、神様からみて、人間の行いで最も嫌われる行為を知る必要があります。

神と人とを遠ざける一番の障害

僕は、小学生の低学年の頃、人間って何?。命とは何?。死ぬってどういうこと?などの疑問を持っていたことを覚えています。

試しに死んでみようかな?なんてことまではしませんが、そこからスピリチュアルなものへの関心が、心の片隅に芽生えていました。その後、いろんな本などを読むうちに、どうやら死んでも魂とか霊と言われるものは、肉体が無くなった後も存在し続けるらしいことを信じるようになりました。

霊の存在は、身近な人の体験や、自分自身の体験からも、間違いないと確信していくことになりますが、人間はなんのために生まれるのだろうという疑問が、今度は湧いてきました。

それも本を読むうちに、どうやら、立派な人間になるために生きているのではないか、そう思うようになりました。では、何をもって立派な人間と定義するのかについては、あやふやなままでした。

とりあえず常識的に、悪いと思われることはやらずに、一生懸命に、前向きに生きていこうという感じでしたね。

そんな感じの思いを持っていたので、ワールドメイトに入会したとき、深見東州先生から、「人は魂を磨くためにこの世に肉体を持って生まれてくるのです」、と聞かされたときに、ストンと抵抗なく受け入れることができたのでしょう。

ただ魂を磨くという意味は、簡単に理解できるような代物ではありませんでした。今でもまだ、よくわかっていないと思います。

それでも簡単にいうと、人は精進努力して、進歩向上していくために、生まれかわり死にかわりしていることを、漠然としたままでも良いので信じています。

それが神様から見て、人間が肉体を持って生まれてくる真実であるならば、その真逆である精進しない、怠けてばかりで進歩も向上もないような人生は、神様から見て最も嫌がられる人生になるのでしょう。

怠けて努力しなければ、向上する要素はほとんどありませんが、白隠禅師は何もしないよりは博打を打つ方がまだマシ、と言ったそうです。

何もしなくてウツラウツラしたり、ボーッとしているくらいなら、博打を打ってハラハラしたり、一喜一憂する方が、すくなくとも懸命に生きているのかもしれません。

面倒くさいという思いを克服する

そもそも怠け、怠りという行為は何から生じるかというと、いくつかあると思いますが、「何かをやるのが面倒くさい」という思いから生じると言えます。「そんなことをするのは面倒くさい」、「面倒だし、わざわざする必要ない」という思いですね。

しかしいくら面倒くさくても、何もしなければ生きていけなくなります。イヤイヤながらでも、何かの仕事はするでしょう。それでも面倒くさいという気持ちがなくなったわけではないので、「わざわざ」何かをしようとはならないでしょうね。

面倒くさいという気持ちが勝っていると、もし「わざわざ」何かをしようという気持ちになっても、結局しないで終わると思います。

お世話になった人が入院したのでお見舞いに行かなければと思っても、遠いしめんどくさい、わざわざ休みを使ってまで行きたくない、・・など、何か理由をつけて、結局は行かなかったとなるでしょう。もちろん、「さっそく」、「何度も」へと、つながることもありません。

ここまで書くと、神様が最も嫌いな行為である「怠り」を克服することから、「わざわざ」「さっそく」「何度も」という誠につながることがわかってきます。

「わざわざ」「さっそく」「何度も」という誠の行いを、神様が最も喜ばれるのは、神様が最も嫌いな「怠り」を克服しなくてはいけないからなのでしょうか。「神様が最も喜ばれるもの、それが誠です」という深見東州先生の言葉の意味が少し理解できるように思います。